Die Kurilen sind eine mysteriöse Inselkette. In der äußersten Nordwestecke des Pazifischen Ozeans gelegen, verbinden sie auf einer Länge von 1200 Kilometern die Kamtschatka-Halbinsel im fernen Osten Russlands mit Hokkaido im Norden Japans. Im Wesentlichen unbewohnt, verschwinden die insgesamt 40 Inseln oft wochenlang in dichtem Nebel. Obwohl es politisch umstritten ist, ob die Kurilen nun zu Russland oder Japan gehören, kommt es zwischen den beiden Staaten nicht zum offenen Zwist, denn weder wirtschaftlich noch strategisch sind die Kurilen gegenwärtig von Bedeutung.

Völlig anders verhält es sich aber mit den 36 aktiven Vulkanen auf den Kurileninseln. Als Teil der Vulkankette, die sich von dem über der russischen Stadt Petropawlowsk-Kamtschatski thronenden Awatschinski bis zum Fujiyama bei Tokio zieht, sind sie ein wichtiger Teil des vulkanischen Feuerrings um den Pazifik. In geologischer Detektivarbeit haben Vulkanologen nun sogar einen dieser Kurilenvulkane als Quelle für eine signifikante Klimaänderung vor etwa 200 Jahren identifiziert.

Bohrkerne aus dem Eis Grönlands waren der Ausgangspunkt

Ausgangspunkt für die geologischen Untersuchungen waren mehrere Bohrkerne, die in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen aus dem dicken Eis Grönlands erbohrt wurden. In jedem dieser im Durchmesser weniger als zehn Zentimeter messenden Kerne sind die jährlichen Eisschichten wie die Seiten eines Buchs übereinandergestapelt. Daraus lässt sich nicht nur das Alter der jeweiligen Schicht, sondern auch die sich in jedem Jahr leicht ändernde chemische Zusammensetzung des Eises messen. Daraus wiederum können Klimaforscher Temperaturschwankungen der Vergangenheit berechnen.

Die internationale Forschergruppe um William Hutchinson von der britischen St.-Andrews-Universität konzentrierte sich auf die „kleine Eiszeit“, eine besonders kühle Periode der jüngsten Erdgeschichte, die im 19. Jahrhundert endete. Vor allem gegen Ende dieser Kaltzeit gab es eine Reihe von sehr starken Vulkanausbrüchen auf der Erde, die das Klima noch weiter abkühlten.

Besonders dramatisch war damals die Eruption des Tamboras auf der indonesischen Insel Sumbawa im Jahre 1815, der als der schwerste Vulkanausbruch seit der letzten Eiszeit gilt. Bei diesem Ausbruch gelangte so viel Schwefeldioxid in die Atmosphäre, dass die mittlere Temperatur für einige Jahre um mehrere Grad fiel. Missernten und Hungersnöte waren die Folge.

Der Zavaritskii brach zum letzten Mal 1957 aus

Die Eiskerne zeigten allerdings auch eine bislang weitgehend unbeachtete Schicht aus dem Jahr 1831, in der der Schwefeldioxidgehalt der Atmosphäre ebenfalls hoch und als Folge die Erdtemperatur besonders kühl war. Geologen hatten angenommen, diese Schicht stamme von einem nicht näher bekannten starken, aber nicht katastrophalen Vulkanausbruch irgendwo an einem Feuerberg in Europa. Als möglicher Kandidat dafür galt beispielsweise der Unterwasservulkan Ferdinandea zwischen Sizilien und der kleinen italienischen Insel Pantelleria.

Bei ihren genauen Untersuchungen der Eiskerne fanden Hutchinson und sein Team in der Schicht von 1831 aber auch winzige Aschepartikeln, deren chemische Zusammensetzung sich völlig von den Vulkanaschen aus Sizilien unterschied.

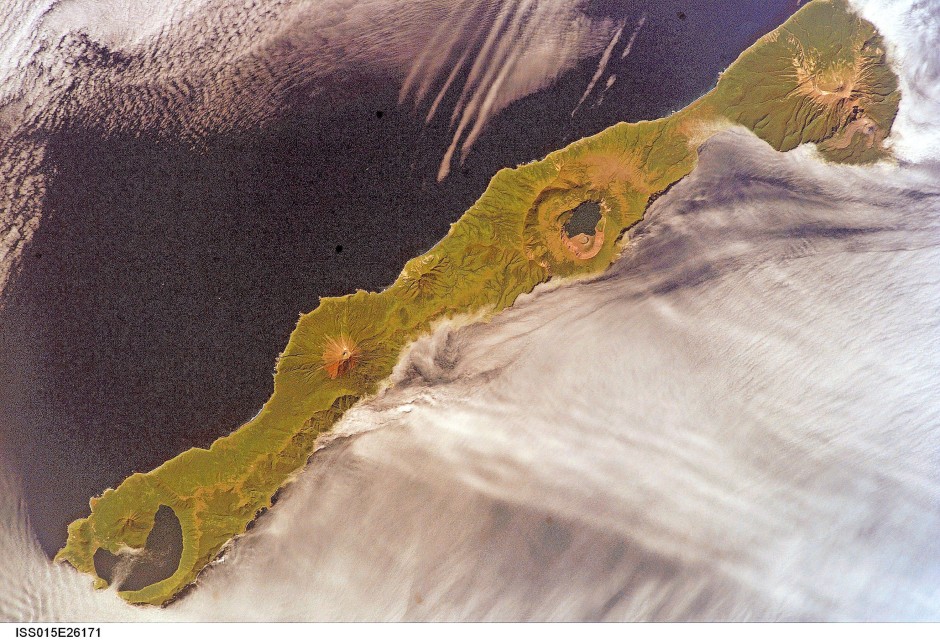

Stattdessen glichen die Aschepartikeln jener Tephra, die bei einem schweren Ausbruch des Zavaritskii-Vulkans auf der zentral gelegenen Kurileninsel Simushir im Pazifischen Ozean ausgeworfen wurde. Mit einer Länge von fast 60 Kilometern ist Simushir eine der größeren Insel der Kurilen. Zavaritskii ist einer von fünf aktiven Vulkanen auf der unbewohnten Insel. Er brach zum letzten Mal 1957 in einer milden Eruption aus.

Dagegen entstand bei seinem Ausbruch im Jahr 1831 jedoch eines von drei Einbruchsbecken, eine sogenannte Caldera, die den Vulkan prägen. Die jüngste, nun in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlichte Studie zeigt, dass es im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf das Erdklima noch immer viel zu erforschen gibt.