Es ist der Abend eines kalten Wintertages. Noch elf Tage bis zur Bundestagswahl. Am Eingang des Hauses der Kultur und Bildung im mecklenburg-vorpommerschen Neubrandenburg bewahrheitet sich gerade der Spruch, dass bestraft wird, wer zu spät kommt. Dieses Mal allerdings nicht vom Leben, wie es damals im Zusammenhang mit dem Mauerfall geheißen haben soll, sondern vom Hallenpersonal.

Angemeldet? Nein? Dann bleibt die Tür zu. Dann ist nichts mit Friedrich Merz gucken. Dabei hätte der sich vielleicht gefreut, wenn einer der etwa fünf Dutzend freien Stühle in den hinteren Reihen noch besetzt worden wäre von einem neugierigen Besucher. Immerhin: Wer angemeldet ist, kommt auch mit Verspätung noch rein.

Vermutlich kann der Mann, der schon seit einigen Minuten auf der Bühne steht und mit ein paar Variationen seine seit Wochen vielfach vorgetragenen Argumente, Forderungen, Versprechen und Anekdoten des Wahlkampfes unter die Zuhörer bringt, gar nicht sehen, dass die hinteren Reihen leer sind. Vorne und in der Mitte ist alles dicht besetzt.

Merz, der nach Lage der Umfragen als Sieger aus der Wahl am Sonntag hervorgehen wird, kann sich nicht über zu wenig Publikum beklagen. Dieses hört brav zu, mal gibt es Beifall, mal werden Pappschilder mit „Merz“ hochgehalten. Die einzige Störerin, die kurz krakeelt, bevor sie aus dem Saal geleitet wird, wirkt wie ein willkommener Farbtupfer an einem Abend, an dem der Zuhörer sich fragt, wann denn der zweite Teil des Wortes Wahlkampf an der Reihe ist.

„Ich habe es allein entschieden“

Auf den kommt Merz selbst zu sprechen. Nicht laut und aggressiv, sondern ruhig in den Saal redend, ohne Pult, die eine Hand am Mikro, die andere in der Hosentasche. Er erzählt, wie es zu jener Wende in seinem Wahlkampf kam, die auch weniger gut für ihn hätte ausgehen können als es bislang den Anschein hat. „Ich habe es allein entschieden“, kommt er auf den Moment Ende Januar zurück, als er den Plan fasste, im Bundestag Entschließungsanträge zur Verschärfung der Migrationspolitik einzubringen.

Er tat das in dem Wissen, dass nach Lage der Dinge nur die AfD diesen zu einer Mehrheit verhelfen könnte, weil SPD und Grüne sich ablehnend zeigten. Da es sich um Forderungen handelte, die die AfD in ähnlicher Weise erhebt, musste Merz damit rechnen, dass sich die Partei am äußeren rechten Rand diese Gelegenheit nicht entgehen lassen würde. Tat sie auch nicht. Alle Versuche von Merz und seinen Mitstreitern, dieses Verhalten nicht als Zusammenarbeit darzustellen, wirken bemüht. Mindestens war es ein hochriskantes Angebot. Warum ist Friedrich Merz dieses Risiko eingegangen?

Es gibt zwei Erklärungen für das Vorgehen des Unions-Kanzlerkandidaten, der bis dahin in zunehmend scharfer Rhetorik vor der Gefahr, die von der AfD ausgehe, gewarnt hatte und der beharrlich sagt, eine Zusammenarbeit komme nicht in Frage. Noch im Januar benutzte er mit Blick auf das Erstarken der österreichischen FPÖ das Bild von einer „Natter“, die jedem gefährlich werde, der sie an seinen Hals lasse. Das zielte auf die AfD. Es folgte in Anlehnung an das Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten der Satz, dass „einmal 33“ genug sei für Deutschland.

Erklärung Nummer eins, die öffentlich vorgetragen wird, lautet: Nach den Anschlägen von Magdeburg, vor allem aber von Aschaffenburg, wo ein abgelehnter Asylbewerber ein kleines Kind und einen Familienvater erstach, habe Merz es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren können, in der Asylpolitik noch länger auf eine grundsätzliche Kursänderung zu warten. Daher ist er das Risiko eingegangen, für seinen Vorstoß mit den Entschließungsanträgen heftig kritisiert zu werden.

Das machte nicht nur die parteipolitische Konkurrenz. Auch in den eigenen Reihen war nicht jeder begeistert. Über den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther wird berichtet, dass er seine Sorge in den Parteigremien deutlich vorgetragen habe. Vor allem aber auf der Straße bläst Merz der Wind seither kräftig ins Gesicht. Die nicht abreißenden Demonstrationen, die vor einem Rechtsruck in der Politik warnen, lassen schon aufgrund der schieren Zahl der Teilnehmer die Merz-Truppe nicht unbeeindruckt.

Die Union übersah etwas Entscheidendes

In den letzten beiden Januarwochen, als Merz sich entschied, war in seiner Umgebung eine gewisse Unsicherheit zu spüren. Auch die ihm Gewogenen hatten ihn dem Vernehmen nach deutlich auf die Risiken seines Vorgehens hingewiesen. Doch spürten sie, dass der Chef, nachdem er sich die Bedenken angehört und dennoch anders entschieden hatte, sehr entschlossen vorging. Er war nicht mehr aufzuhalten.

In der Dynamik jener Tage übersah man in der Unionsfraktion etwas Entscheidendes. Der Entwurf des in jüngster Zeit zu Bekanntheit gelangten Zustrombegrenzungsgesetzes, der von der Union stammt, konnte nicht nur von dieser wieder auf die Tagesordnung des Bundestages gesetzt werden, sondern auch von einer anderen Fraktion. Plötzlich kam die Sorge auf, die AfD könne das tun. Es gab entsprechende Signale von ganz rechts. Um nicht in die Verlegenheit zu geraten, entweder einem Vorstoß der AfD zuzustimmen oder aber den eigenen Gesetzentwurf ablehnen zu müssen, beschlossen Merz und seine Leute, ihren Entwurf auf den letzten Metern der Legislaturperiode selbst wieder vorzulegen.

Heute heißt es in der Unionsfraktion, aus der Rückschau wäre es besser gewesen, nur einen Vorstoß zu machen. Aber die Dynamik sei nun einmal so gewesen, wie sie war. So wurden es zwei Entschließungsanträge und ein Gesetzentwurf, von denen nur der eine Antrag eine Mehrheit fand – mit den Stimmen der AfD.

Diese bislang für Merz heikelste Phase des Wahlkampfes wird nicht als Glanzstück parlamentarischen Handwerks in die Zeitgeschichte eingehen. Aber es ist einigermaßen gut ausgegangen für die CDU und ihren Frontmann. In der Unionsfraktion herrscht vor allem Erleichterung darüber, dass es keinen organisierten Widerstand in den eigenen Reihen gab, keine Achse Günther-Wüst, wie es mit Blick auf den Ministerpräsidenten aus Kiel und denjenigen aus Düsseldorf, Hendrik Wüst, heißt.

Was hat die CSU mit Merz’ Vorstoß zu tun?

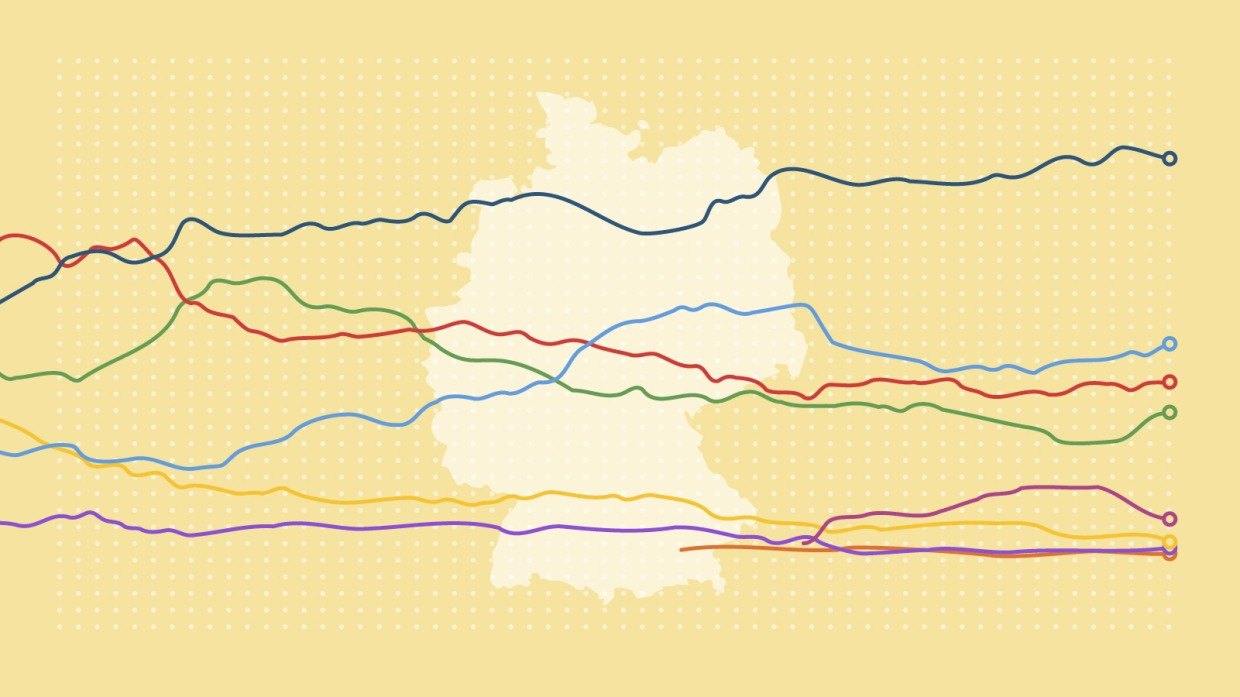

Thorsten Frei, der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, sagt, dass das Vorgehen von Merz zu einer Mobilisierung geführt habe. Dabei gibt er zu, dass das nicht nur für die Union gelte, sondern auch für die Konkurrenz. In den Umfragen ist es bisher allerdings nicht zu einer eindeutigen Belebung für die einen oder die anderen gekommen. Sowohl bei der Union als auch bei den potentiellen Partnern SPD und Grüne, sind nur geringe Bewegungen in den Umfragen zu erkennen.

Was könnte der zweite Grund für Merz gewesen sein, so ins Risiko zu gehen, wenn man ihm nicht einfach unterstellt, dass er gelegentlich ein Heißsporn ist, der mit dem Kopf durch die Wand will? Ganz leise raunte jemand in den Tagen der wilden Abstimmungen im Bundestag Ende Januar auf einer der Treppen des Reichstagsgebäudes, dass die CSU Druck auf Merz ausübe.

Wenn man allerdings die heutige Lage in der Union mit derjenigen in Angela Merkels letzter Regierung von 2018 bis 2021 vergleicht, kann man nicht einmal von einem Lüftchen sprechen, das von München Richtung Berlin weht. Eher schwach war das Grummeln aus der CSU nach der Weihnachtspause zu hören, als es manchem im Süden offensichtlich um Merz ebenso wie um die Unionsumfragen zu still geworden war. Kein Vergleich mit den wüsten Attacken des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auf die große Schwesterpartei, als es 2021 um die Kanzlerkandidatur für die vorige Bundestagswahl ging.

Aber obwohl die Umfragen für die Union überwiegend immer noch bei 30 Prozent liegen, die ein oder andere leicht drüber, jedoch auch mal eine darunter, und obwohl die SPD bei ungefähr der Hälfte festhängt, obwohl man daher in der CDU die Wahrscheinlichkeit, am Sonntag hinter der SPD zu landen, für bestenfalls noch theoretisch hält, ist eine gewisse Nervosität zu spüren. Die hat genau mit jener 30 zu tun.

Das entscheidende Wahlziel

Nach den schlechten Erfahrungen mit dem Dreierbündnis Ampel ist das entscheidende Wahlziel für Merz, ein Ergebnis zu erzielen, das zumindest so weit im Dreißigerbereich liegt, dass eine Koalition mit nur einem Partner möglich ist. Auch wenn es nur ein, zwei Prozentpunkte Unterschied zu 28 oder 29 wären, so rechnet man sich in der CDU aus, dass nur bei einem Ergebnis von 30 und mehr Prozent ein 15-Prozent-Partner ausreichen würde, um eine Zweierbündnis zu bilden.

Ein solches ist im Falle der Union ohnehin ein Dreierbündnis. Keine Erinnerung ist in den Wochen vor der Bundestagswahl in der Union so präsent, wie diejenige an den Streit vor, aber auch nach der Wahl 2021 zwischen CDU und CSU. Ungeachtet aller Beteuerungen, wie gut das Verhältnis zwischen Merz und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder heute sei, gehört es zu den spannenden Fragen, wie der bayerische Ministerpräsident, der selbst so gerne Kanzlerkandidat geworden wäre, auf das Wahlergebnis reagieren wird.

Liegt es stabil über 30 Prozent und Merz kann sich tatsächlich aussuchen, ob er nur mit den Sozialdemokraten oder nur mit den Grünen regieren möchte, dürfte sich Söder zunächst auf Lob beschränken. Sollte der Union jedoch nur eine Koalition mit zwei Partnern übrig bleiben, die in eine ähnliche Instabilität wie im Falle der Ampel zu münden drohte, könnte man sich leicht einen Hinweis Söders vorstellen, dass er ein besseres Ergebnis rausgeholt hätte. Söder müsste das allein deswegen sagen, weil seine Forderung, auf keinen Fall mit den Grünen zu koalieren, gegenstandslos würde.

Hauptsache stabil

Für Merz steht das Ziel, eine stabile Regierung zu bilden, über allen anderen. Es ist auch wichtiger als die Frage, ob man das mit der SPD oder mit den Grünen tut. Für beide Möglichkeiten werden derzeit in der CDU Argumente und Gegenargumente aufgefahren. Mit der SPD könnte die CDU beim Topthema Migration leichter zurechtkommen als mit den Grünen.

Der andere vom Weltgeschehen aufgezwungene Tagesordnungspunkt, der Krieg in der Ukraine oder die Konsequenzen seines Endes, wäre mit den Grünen leichter zu bearbeiten. Längst bereitet man sich auf Sondierungsgespräche vor, liest Papiere, spricht auf der Arbeitsebene miteinander. Nach einem kräftigen Luftholen wird man in den Tagen nach der Wahl bald zum ersten Abtasten zusammenkommen. Immer wieder wird Ostern genannt als angepeilter Zeitraum, bis zu dem die neue Regierung stehen soll.

Merz hatte eigentlich keinen Migrationswahlkampf machen wollen. Es gilt das Argument, dass die AfD das im Zweifelsfalle besser kann, weil sie ohne Regierungsverantwortung immer die härteren Forderungen stellen kann. Nun ist es anders gekommen, Merz ist damit voll ins Risiko gegangen. Zu einem Absturz, für den bei seinem Vorgänger als Kandidat, Armin Laschet, ein Lachen im falschen Moment genügte, hat das nicht geführt. Ob es geholfen hat, wird der Wahlsonntag zeigen. Eines immerhin kann man Friedrich Merz nicht vorwerfen, was im Falle des Falles auch für seine Kanzlerschaft wichtig wäre: einen Mangel an Entschlossenheit, wenn er sich einmal festgelegt hat. Und wenn es die Festlegung auf eine Wende ist.

Am Mittwoch fuhr er übrigens noch eine Kurve in der Migrationspolitik. Weniger bedeutsam und scharf als das große Manöver, an dem die AfD beteiligt war. Im TV-Duell bei „Bild“ und „Welt“ äußerte Merz sich dazu, wie mit abgelehnten Asylbewerbern umzugehen sei, die – wie es im Fachjargon heißt – vollziehbar ausreisepflichtig sind. In jenem Entschließungsantrag, den er Ende Januar mithilfe der AfD im Bundestag durchgesetzt hatte, steht, solche Personen dürften nicht mehr auf freiem Fuß sein: „Sie müssen unmittelbar in Haft genommen werden.“ Eine Begrenzung auf bestimmte Teile dieser Personengruppe findet sich nicht. Im Fernsehen sagte Merz nun, es gebe derzeit ungefähr 40.000 Betroffene. „Diese 40.000, die sofort ausreisepflichtig sind und ohne Duldungsstatus, die können Sie natürlich nicht alle festnehmen.“

Diese Abwendung von dem mit AfD-Hilfe durchgesetzten Forderungskatalog ist nicht dem Wahlkampf geschuldet, sondern der neuen Aufgabe, die Merz nach der Wahl übernehmen will. Als Kanzler müsste jeder seiner Vorstöße an der Wirklichkeit ausgerichtet werden. Es wird spannend zu beobachten, welche Wenden noch folgen.