Wenn es um Hoffnungsträger in Technologiebranchen geht, ist Deutschland nicht überall gut aufgestellt. Doch auf einem Markt herrscht derzeit so viel Dynamik, dass sich langjährige Beobachter die Augen reiben. Es geht um militärische Drohnen: unbemannte Flugkörper, die zur Aufklärung und auch zum Angriff eingesetzt werden können. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine haben sie immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Wehrte sich die Ukraine anfangs noch mit handelsüblichen Drohnen gegen den Aggressor, hat das überfallene Land aus der Not längst eine Tugend gemacht. Die ukrainische Armee sei „die stärkste Armee in Europa“, sagte gerade Botschafter Oleksij Makejew in Berlin selbstbewusst, und bot an, deutsche Soldaten im Umgang mit Drohnen zu schulen. Denn die Bundeswehr hinkt auf dem Gebiet hinterher, weil sich vor allem die SPD bislang gegen die Anschaffung von Angriffsdrohnen wehrte.

Doch die mutmaßlich neue schwarz-rote Bundesregierung will das ändern. Anfang April gab das Verteidigungsministerium bekannt, bei zwei deutschen Anbietern erste Geräte zur Erprobung und Schulung zu bestellen. Das Ganze ist im Vorgriff auf den Aufbau einer Drohnenarmee zu verstehen. Als wäre dieser Paradigmenwechsel nicht schon bemerkenswert genug, handelt es sich bei den Lieferanten zudem um zwei Unternehmen, die quasi noch in der Gründungsphase stecken und schon als Garanten für die Landesverteidigung herhalten.

„Wirksame Abschreckung durch echte Masse“

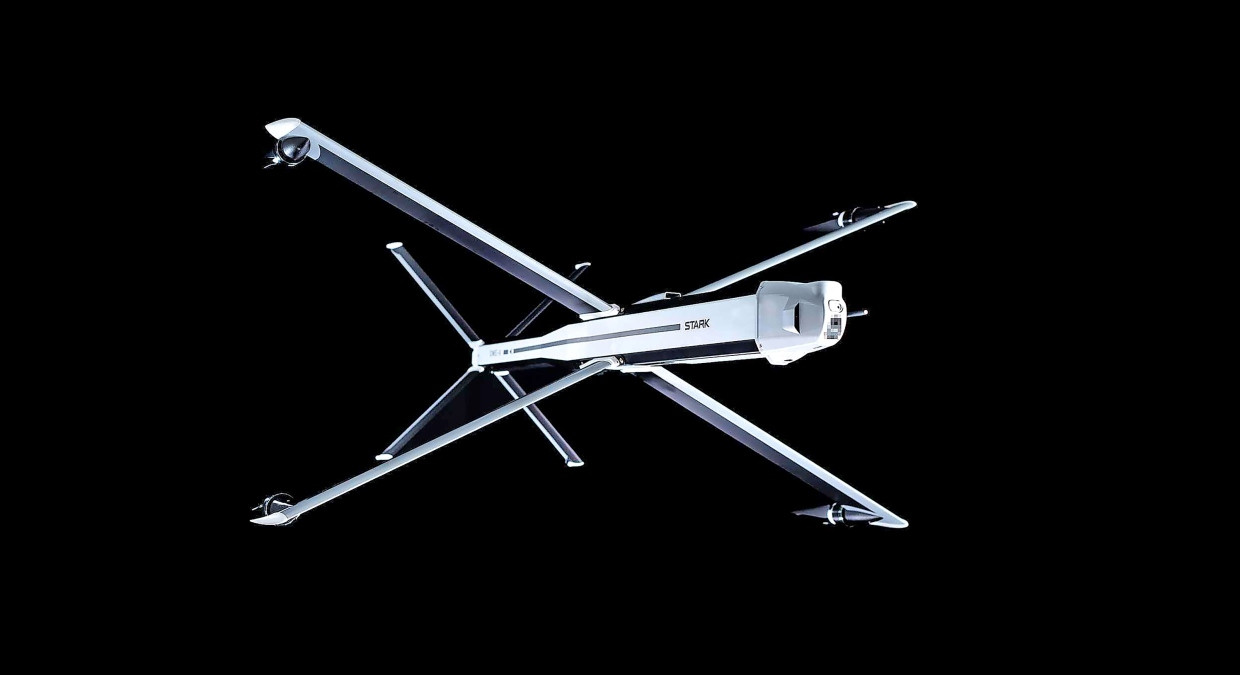

Das Münchner Start-up Stark Defence stellte gerade seine erste Kampfdrohne mit der technisch sperrigen Bezeichnung OWE-V offiziell vor, die künftig „Virtus“ genannt werden soll, und einen Sprengkopf von bis zu fünf Kilogramm bis zu 100 Kilometer zu seinem Ziel befördern kann. Stark wurde erst im vergangenen Jahr gegründet, verfügt aber schon über mehr als 100 Mitarbeiter und eine Fertigung westlich von München auf rund 5000 Quadratmetern.

Helsing, der zweite Lieferant, ist vier Jahre alt und hat mit der HX-2 schon seine zweite Kampfdrohne entwickelt. Das Vorgängermodell wird in der Ukraine mit dortigen Partnern produziert und kommt zur Verteidigung zum Einsatz. Helsing stellt von der HX-2 nach eigenen Angaben 1000 Exemplare im Monat her. Mittelfristig will man die Produktion in Bayern sogar verzehnfachen – Skalierung ist das industrielle Zauberwort dieser Tage, denn je mehr Kampfdrohnen einen Angriff fliegen, desto schwieriger ist, diesen abzuwehren, lautet die simple Rechnung.

Auf diese Logik setzen auch einige Strategen in Europa und der NATO angesichts der wachsenden Bedrohung durch Russland und seine Verbündeten. Vor Kurzem veröffentlichte eine Gruppe um den langjährigen Airbus-Chef Tom Enders ein vielbeachtetes Papier. Darin fordern die Autoren die „Etablierung eines weiträumigen Drohnenwalls über der NATO-Ostflanke zur wirksamen Abschreckung durch echte Masse (mehrere Zehntausend Kampfdrohnen für zeitnah beschaffbare, asymmetrische Fähigkeit)“ sowie die Modernisierung von Bestandssystemen aller Waffengattungen, „damit sie auf dem modernen Gefechtsfeld zur Aufklärung und effektiveren Wirkung mit Drohnen sowie gegen gegnerische Drohnen befähigt sind“. Vor allem in Nord- und Osteuropa stößt das Konzept auf Unterstützung. Das Verteidigungsministerium prüft den Vorschlag.

Das sei eine wirkliche Innovation

Doch wie soll so ein Drohnenwall vom Baltikum bis nach Rumänien aussehen? Gundbert Scherf hat selbst im Verteidigungsministerium gearbeitet, bevor er mit zwei Partnern Helsing gegründet hat, dem er heute als Ko-Vorstandschef vorsteht. Scherf hält die Errichtung eines Drohnenwalls innerhalb eines Jahres für machbar. Das Konzept hat für den ehemaligen Berater drei Komponenten. Erstens eine Aufklärung in Echtzeit: Sie erfolge vor allem durch Satelliten, könnte aber durch Aufklärungsdrohnen ergänzt werden, auch wenn das bei einem solch großen Gebiet wie der Ostflanke nur räumlich begrenzt erfolgen könne.

Zweitens Entscheidungsdominanz durch softwarebasierte Vernetzung: „Wir müssen dafür sorgen, dass diese Informationen rasch in die Gefechtsstände integriert werden können, damit Bekämpfungsentscheidungen getroffen werden können“, sagt Scherf. Drittens brauche es das, was man im technischen Wehrjargon „Wirkungsüberlegenheit“ nennt. Hier meint er den Einsatz von Kampfdrohnen in vier- oder gar fünfstelliger Zahl im Rahmen der Operationsführung mit schon eingeführten Waffensystemen, etwa einer Drohnenabwehr.

Der militärische Einsatz von Drohnen ist eigentlich nichts Neues. Schon im Vietnamkrieg hätten die Amerikaner unbemannte Luftfahrzeuge zur Überwachung eingesetzt, betont Thibault Fouillet, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Strategie- und Verteidigungsstudien an der Universität Lyon. „Was neu ist, ist der massenhafte Einsatz von kleinen, mit Sprengladungen bestückten Drohnen, die oftmals aus dem zivilen Bereich kommen“, sagt er. Das sei eine wirkliche Innovation, die der Ukrainekrieg hervorgebracht habe. Gerade im Segment solcher Kamikazedrohnen gilt neben neuen Akteuren aus Iran und der Türkei auch die deutsche Industrie als führend, insbesondere rund um München.

„Da wird bald einiges kommen”

Beobachter begründen das auch mit der Vielzahl an Mittelständlern und Start-ups im bayerischen Rüstungscluster. Schneller als etablierte Großkonzerne hätten sie in jüngster Zeit auf den Drohnenboom reagiert, reichlich Wagniskapital angezogen und neue Fabriken eingeweiht, im Fall etwa von Quantum Systems auch direkt vor Ort beim ukrainischen „Kunden“.

Ein weiterer Grund dürfte sein, dass es in München viele junge Unternehmen mit Expertise in Künstlicher Intelligenz (KI) gibt. So ist der traditionsreiche Waffenhersteller Heckler & Koch gerade eine Partnerschaft mit dem kaum bekannten Start-up Autonomous Teaming (ATS) eingegangen. Zusammen will man eine Granatmaschinenwaffe zur Bekämpfung feindlicher Drohnen bauen. Im Februar wurde das Modell auf der Fachmesse Enforce Tac vorgestellt.

ATS liefert dafür die Software, um die feindlichen Flugkörper zu identifizieren und ins Visier zu nehmen. Feindliche Drohnen ließen sich dank der KI vollautomatisch auch auf mehrere Kilometer erkennen, klassifizieren und in der Folge bekämpfen, sagt ATS-Mitgründer Philipp Mallmann. Der 37 Jahre alte Manager und sein Team arbeiten parallel schon an den nächsten Produkten. „Da wird bald einiges kommen”, sagt Mallmann der F.A.Z.

An der Lobbyfront gut aufgestellt

„Die Produktion kleiner Drohnen folgt nicht mehr der Logik klassischer, staatlich finanzierter Rüstungsprogramme“, beschreibt Fachmann Fouillet die jüngste Entwicklung. Sie habe also praktisch nichts gemein mit der Entwicklung von Systemen wie der Eurodrohne, die nach unzähligen militär- und industriepolitischen Diskussionen von Ende dieses Jahrzehnts an zur Aufklärung und Überwachung eingesetzt werden soll – aus Sicht von Kritikern aber längst nicht mehr zeitgemäß ist. Im neuen Segment kleiner Drohnen gelte es hingegen, binnen weniger Monate auf technische Entwicklungen zu reagieren und eine Massenfertigung hochzufahren, erklärt Fouillet.

Junge, agile Unternehmen wie Helsing, Quantum Systems, Donaustahl oder Arx Robotics schafften das nun mal besser als die für gewöhnlich trägen Großkonzerne. Deren festgefahrenen Strukturen erlauben vielleicht auch nicht manche Aktivität im Graubereich. Dass die Newcomer ihre in die Ukraine gelieferten Drohnen als „battle-proven“, also im Gefechtsfeld erprobt, deklarieren können, ist in der Rüstungsindustrie viel wert. In technischer Hinsicht ist der Krieg für sie ein ständiger Lernprozess. Betriebswirtschaftlich sorgte der große Verschleiß an Kamikazedrohnen wiederum für permanente Nachbestellungen und ausgelastete Produktionslinien. Das erklärt das Interesse auf Investorenseite und macht Drohnen aktuell zu einem hochattraktiven Markt.

Gleichwohl fragt sich schon manch einer, wie die Entwicklung eigentlich weitergeht, wenn in der Ukraine die Waffen bald ruhen sollten. Gerade deshalb wären Großbestellungen für die Bundeswehr so wichtig für die jungen Drohnenentwickler, gerade deshalb trommeln sie derzeit lautstark für die Bedeutung von Drohnen zur Abschreckung, während sie zugleich gegen Panzer, Artillerie und „Old Defence“ sticheln. An der Berliner Lobbyfront gelten sie als gut aufgestellt. Der Geschäftsführer der Helsing GmbH in Deutschland, Wolfgang Gammel, ist ein alter Airbus-Mann, während Quantum mit der ehemaligen Vorstandschefin des Panzergetriebeherstellers Renk, Susanne Wiegand, kürzlich einen prominenten Neuzugang präsentierte.

Eine neue Form der Artillerie

Aufseiten der etablierten Rüstungskonzerne zeigt man sich schon länger davon genervt, mit welchem Selbstbewusstsein die Drohnenpioniere auftreten und damit in der Politik Treffer landen, nachdem man selbst jahrzehntelang im Korsett des staatlichen Beschaffungswesens operieren musste. Zu Recht wird auch regelmäßig die Frage gestellt, ob die Start-ups alle Versprechungen halten können, die sie machen, und wie innovativ sie wirklich sind.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat sich vor Kurzem in einer ausführlichen Recherche mit Helsing auseinandergesetzt. Darin wurden unter anderem Zweifel laut, ob die eingesetzte KI tatsächlich die enorme Unternehmensbewertung von mehr als fünf Milliarden Euro rechtfertige. Zudem kritisierte ein ukrainischer Militärvertreter die Helsing-Drohne im Vergleich zur Konkurrenz als viel zu teuer für einen Preis von fast 17.000 Euro je Stück. Zu konkreten Preisen äußert sich Helsing – wie auch die Konkurrenz – nicht. Im Dezember hatte allerdings Helsing-Manager Niklas Köhler gegenüber der F.A.Z. gesagt, die HX-2 sei „signifikant günstiger als vergleichbare Systeme“.

Inzwischen nehmen die Arrivierten die Herausforderer durchaus als Bedrohung wahr. Die Konzerne gehen kommunikativ deshalb dazu über, die Newcomer als legitime Herausforderer zu akzeptieren, sich zugleich aber gegen den Gegensatz von Drohnen und konventionellem Kriegsgerät zu verwehren. Für den Vorstandschef des Radar- und Sensorspezialisten Hensoldt , Oliver Dörre, sind Drohnen ein wichtiges Einsatzmittel, „aber allein damit werden sie keine Luftüberlegenheit erreichen, keine Brückenköpfe einnehmen, kein gegnerisches Territorium besetzen und kein eigenes schützen können“. Drohnen seien eine neue Form der Artillerie, die zugleich Aufklärung ermöglichten, sagte der Oberstleutnant der Reserve vor Kurzem der F.A.Z. Hensoldt baut zwar keine Drohnen, gilt aber als Spezialist in der Drohnenabwehr. Dörre prüft, welchen Beitrag sein Unternehmen zum Drohnenwall leisten kann.

Auch Thales wittert Morgenluft

In Frankreich wirbt das Schwergewicht Safran etwa offensiv mit seiner Expertise in der Radartechnik. In den kommenden Wochen will der Konzern zudem eine neue Kamikazedrohne vorstellen. Dabei schielen die Franzosen auch auf etwaige Bestellungen aus Deutschland. „Wir sind sehr offen für eine deutsch-französische Kooperation“, sagte Rüstungschef Alexandre Ziegler. Schon im Sortiment hat Safran unter anderem die Skyjacker-Abwehrdrohne. Sie kam bei den Olympischen Sommerspielen in Paris zum Einsatz und ist an Bord der Fregatten der französischen Marine. An Frankreich ebenfalls schon ausgeliefert hat der Konzern die größere Patroller-Drohne, die zur Aufklärung, Überwachung und Zieldarstellung entwickelt wurde.

Und auch der französische Thales-Konzern wittert Morgenluft. Dass man bei der Entwicklung von Kamikazedrohnen bislang nicht vorn dabei war, heiße mitnichten, dass man als Entwickler von Drohnen anderen Typs sowie Munition und Systemen für die elektronische Kriegsführung aller Art nun nicht ein führender Akteur werden könne, sagt Thales-Manager Eric Lenseigne. „Das wahre Interesse gilt Drohnen im System“, sagt er – also der Frage, wie man bemannte Plattformen wie Fahr- oder Flugzeuge mit einer einzelnen Drohne oder Drohnenschwärmen zusammenschalten kann.

„Gläserne Grenze“

Doch der Markt dürfte angesichts des wachsenden Bedarfs groß genug für viele Akteure sein. Den deutschen Start-ups winken somit glänzende Geschäfte. Für Martin Karkour, Vertriebsvorstand von Quantum Systems , ist Europa technologisch und industriell in der Lage, die für Grenzüberwachung und taktische Aufklärung benötigten Drohnen selbst herzustellen. Der Hersteller von Aufklärungsdrohnen setzt wie Stark auf europäische, meist sogar nationale Lieferketten. Karkour hält eine koordinierte europäische Anstrengung für nötig, um eine durchgängige Aufklärungs- und Wirkungskette entlang der EU-Außengrenze aufzubauen. Dazu zählt er neben Drohnen auch Sensorik, Datenfusion, Kommunikationssysteme und operative Integration.

Statt „Drohnenwall“ hält der Quantum-Manager den Begriff der „gläsernen Grenze“ für besser geeignet. Er versteht darunter ein realistisches, gestaffeltes Aufklärungs- und Frühwarnsystem, das auf marktverfügbarer Technologie basiert. Dazu gehörten autonome Aufklärungsdrohnen genauso wie Satelliten, Bodensensoren und klassische Grenzüberwachungssysteme.

Kampfdrohnen dagegen könnten im Ernstfall eine Rolle spielen, jedoch nur im Zusammenwirken mit weiteren Mitteln der direkten und indirekten Abschreckung und Verteidigung. Ein solches System ersetze keine Soldaten oder klassischen Fähigkeiten – es ergänze sie und mache sie effizienter, so Karkour. Drohnen seien kein Allheilmittel, aber unverzichtbare Werkzeuge in einem modernen vernetzten Verteidigungsansatz.