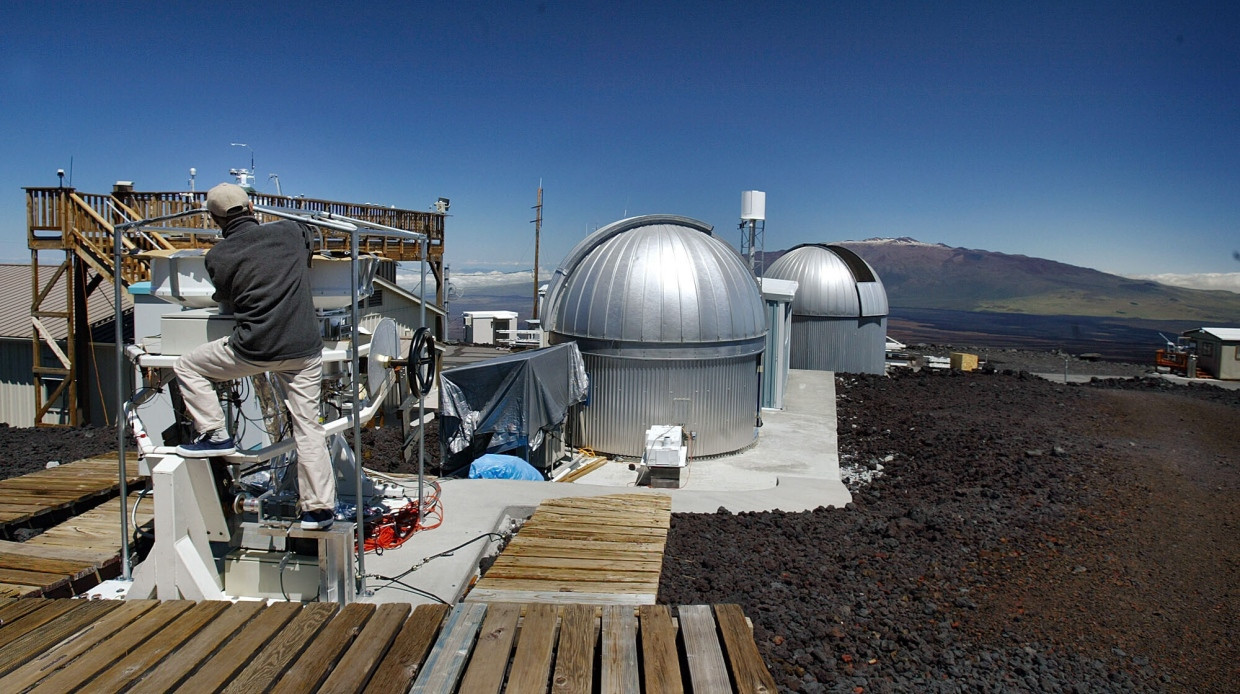

Das Observatorium liegt weit oben auf dem Mauna Loa, in der Nähe des Gipfels auf fast 3400 Meter Höhe. Es ist sehr abgeschieden, deshalb gibt es kaum Störeinflüsse durch die Zivilisation. In den Gebäuden dort gibt es Messinstrumente, mit denen die Zusammensetzung der Atmosphäre untersucht wird: seit den Fünfzigerjahren kontinuierlich zunächst die Kohlendioxidkonzentration, mittlerweile aber auch die Konzentration vieler anderer Klimagase und von Sauerstoff. Von hier aus werden auch Luftproben zu Instituten in aller Welt geschickt.

Hier werden auch die Daten gesammelt, die zur sogenannten Keeling-Kurve führen. Warum heißt die Kurve so wie Sie?

Weil mein Vater, Charles David Keeling, sie 1958 begründet hat. Er forschte damals so wie ich heute an der Scripps Research Institution und hat die Forschung dann zusammen mit der Vorgängerinstitution der NOAA durchgeführt, die das Observatorium betrieben haben. Ursprünglich wollte er die Faktoren erforschen, die die Zusammensetzung des CO2 in der Atmosphäre beeinflussen …

… also Grundlagen der Geochemie?

Ja, und er hat ein damals neues Instrument auf dem Mauna Loa installiert, mit dem er CO2 mit einer zuvor nicht erreichten Genauigkeit messen konnte. Bis heute werden die Messungen fortgeführt. Daher wissen wir beispielsweise, wie sich Kohlendioxid in der Atmosphäre verhält. Die Kurve geht seit Jahrzehnten nach oben – der Gehalt des Klimagases steigt, und weitere Analysen zeigen uns, dass das auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe und die steigende Landnutzung zurückzuführen ist. Die Keeling-Kurve ist also die Kurve, die belegt, dass der Mensch die Atmosphäre auf einem globalen Level beeinflusst. Andere Pioniere der Klimaforschung wie Suki Manabe konnten darauf aufbauend die Verbindung zwischen dem Kohlendioxid und dem Klimawandel ziehen.

Gibt es am Observatorium jemanden, der die Messungen jeden Tag durchführt?

Die CO2-Messung läuft heute vollautomatisch ab, die Daten werden elektronisch übermittelt. Das Observatorium wird von der amerikanischen Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA betrieben, und zwar von einem Büro in Hilo am Fuße des Mauna Loa aus. Um oben nach dem Rechten zu sehen, muss jemand von Hilo aus etwa eineinhalb Stunden lang über die kurvige Straße nach oben fahren.

Seit dem Start durch Ihren Vater wurde die Datensammlung für die Keeling-Kurve nur zweimal kurz unterbrochen: Einmal waren Finanzierungsunsicherheiten der Grund.

Ja, und das andere Mal, im Jahr 2022, wurden das Kraftwerk des Observatoriums und die Zufahrtsstraße durch einen Lavafluss zerstört. Deshalb mussten die Mitarbeiter etwa zweieinhalb Jahre lang einmal pro Woche von Hilo aus mit dem Helikopter hochgeflogen werden. Auch in dieser Zeit haben wir uns bemüht, die Keeling-Kurve nahezu lückenlos weiterzuführen.

Was dem Vulkanausbruch nicht gelang, könnte der Trump-Administration nun gelingen: Die Datensammlung für die Keeling-Kurve könnte bald ein Ende finden, denn das Büro in Hilo soll im August geschlossen werden. Kann das Observatorium vollautark laufen?

Nein. Im Büro in Hilo arbeiten fünf oder sechs Mitarbeiter. Sie sind den ganzen Tag damit beschäftigt, das Observatorium am Laufen zu halten und die Wissenschaft dort zu unterstützten. Sie erledigen die Kommunikation, beobachten über ihre Monitore die Instrumente in den Gebäuden auf dem Berg. Sie halten die Anlage in Schuss und warten, reparieren und installieren neue wissenschaftliche Geräte. Sie führen auch Standardmessungen durch. Vor allem aber erledigen sie die Logistik, etwa den Versand von Proben und die Annahme von Material. Von dort werden auch Luftproben an die Wissenschaftler der NOAA nach Boulder und in unsere Labore der Scripps Research Institution in La Jolla verschickt.

Luft wird von Hawaii nach Boulder und San Diego geschickt?

Ja, auf Hawaii werden zu bestimmten Tageszeiten Luftproben in Glasgefäßen gesammelt und anschließend zur Feinanalyse an verschiedene Forschungsinstitute versendet, seit mehr als einem halben Jahrhundert wird das durchgängig gemacht. Die Proben werden dann an den Instituten mit verschiedensten Geräten untersucht. Es ist einfacher, die Luft zu den Instrumenten zu schicken, als die verschiedenen Instrumente am Observatorium zu installieren. Man kann in diesen Luftproben beispielsweise die verschiedenen Isotope des Kohlendioxids bestimmen – und so herausfinden, ob die Moleküle bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entstanden sind oder durch die Atmung von Tieren und Pflanzen.

Es gibt neben der von Ihrem Vater initiierten CO2-Messreihe eine zweite wichtige Langzeitreihe vom Mauna Loa. Also die „Ralph-Keeling-Kurve“. Was hat es damit auf sich?

Da messen wir analog zum Kohlendioxid die Konzentration und Isotopenzusammensetzung von Sauerstoff. Es gab früher die Theorie, dass es parallel zum Anstieg des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre einen Abfall von Sauerstoff geben müsste. Mein Vater wollte die Theorie prüfen, aber es gab damals noch kein Messinstrument, mit dem das möglich gewesen wäre. Wir haben uns oft über dieses Problem unterhalten. Irgendwann hatte ich eine Idee, wie man so ein Gerät konstruieren müsste. Ich habe mich des Problems angenommen – und es gelöst.

Hat Ihr Vater Sie gedrängt, in seine Fußstapfen zu treten?

Nein. Aber er hat mich immer inspiriert. Und mich hat die Herausforderung gereizt, das O2-Messproblem zu lösen. Ich habe immer gerne getüftelt. Dass ich praktisch zu seinem Nachfolger am Scripps Research Institute geworden bin, ist aber eher Zufall. Ich hatte mehrere Angebote, eines davon von Scripps. Dass mein Vater hier gewesen ist, war eher ein Gegenargument – aber es gab auch gute Argumente dafür.

Anhand der Konzentrationen von CO2, Sauerstoff und anderen Gasen sowie anhand der Isotopenzusammensetzungen können Sie den Einfluss des Menschen auf die Atmosphäre bestimmen.

Ja, das ist eine Hauptmotivation für diese Messungen. Wir erforschen damit aber auch natürliche Prozesse: Zum Bespiel können wir mit der Keeling-Kurve zeigen, dass es einen saisonalen Kohlendioxidkreislauf gibt, im späten Frühling ist die Konzentration am höchsten, im Spätsommer am geringsten. Das liegt vor allem an der Vegetation auf der Nordhalbkugel, die im Winter wenig Photosynthese betreibt, im Sommer viel. Dieser Zyklus existierte schon, bevor die Menschen fossile Brennstoffe verbrannten. Seit wir diesen Zyklus kennen, können wir erforschen, wie sich der anthropogene Einfluss auf ihn auswirkt. Unsere Messungen der Sauerstoffkonzentrationen zeigen einen ähnlichen, ebenfalls saisonal schwankenden Verlauf. Aber die Kurve verläuft nach unten, der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre sinkt. Auch das lässt sich ziemlich gut mit dem Verbrennen fossiler Brennstoffe erklären. Auf der Grundlage und mithilfe der Daten vom Mauna Loa lassen sich viele verschiedene Forschungsfragen bearbeiten.

Was passiert, wenn die Pläne der Trump-Administration wahr werden und das Büro in Hilo im August geschlossen wird?

Es ist besorgniserregend, dass die Regierung denkt, das Büro sei überflüssig. Es ist doch offensichtlich, dass man das Observatorium nicht ohne Büro betreiben kann. Man kann den Arbeitsplatz der Mitarbeiter nicht auf den Berg verlegen, das Observatorium liegt auf 3000 Metern. Und die Logistik lässt nicht von einem Berggipfel aus erledigen.

Das Büro auf Hawaii steht nur als Pars pro Toto für weitreichende Eingriffe in die Arbeit der NOAA. Zuletzt sind Pläne bekannt geworden, dass die komplette wissenschaftliche Forschung der NOAA eingestellt werden soll.

Daraus würde ein sehr großer Schaden entstehen. Bei der NOAA geht es ja nicht nur um die Messung von Kohlendioxid oder anderen Atmosphärengasen, es geht um Kohlenstoff im Ozean, um Meeresströmungen, Temperaturen, Wetterdaten und um vieles mehr. Derzeit ist alles unklar, aber ich hoffe nicht, dass diese Pläne den Kongress passieren. Das Schlimme ist, dass diese Pläne die Einstellung der Regierung zur Wissenschaft offenbaren, ihre Wissenschaftsfeindlichkeit. Die Kollegen, die bei den Behörden arbeiten, sind aber nicht nur wegen dieser offensichtlichen Wissenschaftsfeindlichkeit beunruhigt.

Sie erhalten von oben diese seltsamen Anweisungen darüber, wer noch arbeiten darf und wer nicht. Alle sind besorgt und beunruhigt. Im Angesicht all dieser Unsicherheit ist es hart, überhaupt noch etwas zu planen. Es macht sich eine Art Paralyse breit.

Kommen wir nochmal zur Keeling-Kurve zurück. Ist die Messreihe wirklich unersetzlich?

Die Kurve ist einerseits von ikonischem Wert. Sie ist die erste, die belegt hat, dass der Mensch die Zusammensetzung der Atmosphäre im globalen Maßstab beeinflusst. Aber sie ist andererseits auch eine zentrale Datenreihe, die wissenschaftlich auch heute noch sehr wichtig ist – und es in Zukunft sein wird. Dank dieser Langzeitdatenreihe lassen sich die Verteilung und die Einzelheiten der globalen Entwicklung des Kohlendioxids in der Atmosphäre verstehen. Man kann beispielsweise aktuelle Schwankungen mit denen der Vergangenheit abgleichen und so erkennen, ob sie ungewöhnlich sind oder nicht. Man hat mit der Keeling-Kurve also eine Art Baseline. Die Keeling-Kurve ist das entscheidende Rückgrat der Forschung. Nur dank ihr können wir richtig einordnen, wo wir gerade stehen und wohin es gehen wird. Würden wir diese Kurve aufgeben, würden wir in den Blindflug gehen. Diese Kurve, diese Gasanalysen, geben uns Aufschluss darüber, was im großen Maßstab zwischen der Erdoberfläche und der Atmosphäre passiert.

Es gibt andere große Programme, etwa ICOS, ein Netz von mehr als 140 Stationen, mit denen Treibhausgase in Europa gemessen werden …

Ja, es ist ein tolles Netzwerk, das in Europa eine sehr gute räumliche Auflösung über die Entwicklung der Kohlendioxidwerte erlaubt und Daten dazu liefert, wie die Kohlenstoffflüsse zwischen dem Boden und der Atmosphäre verlaufen. Aber um dies zu verstehen, benötigt man das Rückgrat von globalen Langzeitmessungen wie der vom Mauna Loa, vom Südpol und anderswo.

Diese Langzeitreihen sind für Messreihen wie ICOS wichtig, um beispielsweise zu bewerten, wie die Kohlendioxidentwicklung in Europa verläuft. Dazu müssen sie ja wissen, was im Hintergrund der Atmosphäre passiert. Das zeigen ihnen die Reihen von den zivilisationsfernen Orten. ICOS kann nur funktionieren, wenn Keeling und Co. weiterlaufen.

Können Umweltsatelliten nicht übernehmen?

Nein. Es gibt kein Netzwerk von Satelliten, das den blinden Fleck, der durch den Abbruch der Datenreihen entstünde, beheben könnte. Satelliten sind räumlich hochauflösend, aber sie sind nicht gut kalibriert. Man sieht mit ihnen Dinge, die man sonst nicht sehen würde – aber die Daten sind nicht immer verlässlich. Und um sie zu kalibrieren, benötigen wir wiederum die Messdaten von der Erdoberfläche. Das Kalibrieren ist übrigens auch eine wichtige Sache, bei der die Arbeit der NOAA essenziell ist: Die Mitarbeiter der Behörde versenden an Labore in der ganzen Welt Ampullen mit exakt definierten Mengen zum Beispiel von Kohlendioxid oder anderen Gasen wie Methan oder Stickstoffdioxid. Diese werden dann in den Atmosphärenforschungslaboren zur Kalibrierung der eigenen Geräte genutzt. Nur so sind die weltweiten Daten überhaupt vergleichbar.

Gibt es Pläne, wie man die Keeling-Kurve und das Observatorium retten kann?

Ich kann dazu nicht ins Detail gehen. Aber es gibt eine Art Notfallplanung. Viele von uns sind entschlossen, die Kernelemente der Messungen aufrechtzuerhalten – egal, was passiert. Wir suchen zudem nach finanzieller Unterstützung, nach philanthropischer Förderung. Es ergibt ja keinen Sinn, dass sich die Regierung aus dieser Sache zurückzieht, denn es handelt sich um etwas, das für die gesamte Gesellschaft relevant ist. Diese Messungen der Treibhausgase zeigen uns, wohin das Klimaproblem und die Umweltveränderungen führen. Und davon ausgehend kann man errechnen, was passieren wird.

Raten Sie jungen Klimaforschern, angesichts des Feldzugs gegen die Wissenschaft die USA zu verlassen?

Nun, jeder junge Mensch wird für sich selbst entscheiden müssen, wo er die besten Möglichkeiten hat. Ich fürchte, dass die Möglichkeiten für junge Menschen in den USA abnehmen, und das gilt nicht nur für die Klima- und Umweltwissenschaften. Es ist sehr traurig. Es ist eine harte Zeit für junge Forscher. Die wissenschaftliche Führungsrolle der USA wird in vielen Bereichen leiden.

Ist Deutschland ein gutes Pflaster für junge Klimaforscher?

Ich denke schon. Es passiert bei Ihnen viel in der Klimaforschung, das Engagement ist sehr hoch. Aber ich erinnere daran: Wir haben hier in den USA auch viele privat finanzierte Institutionen. Das Glas ist in den USA nicht ganz leer.

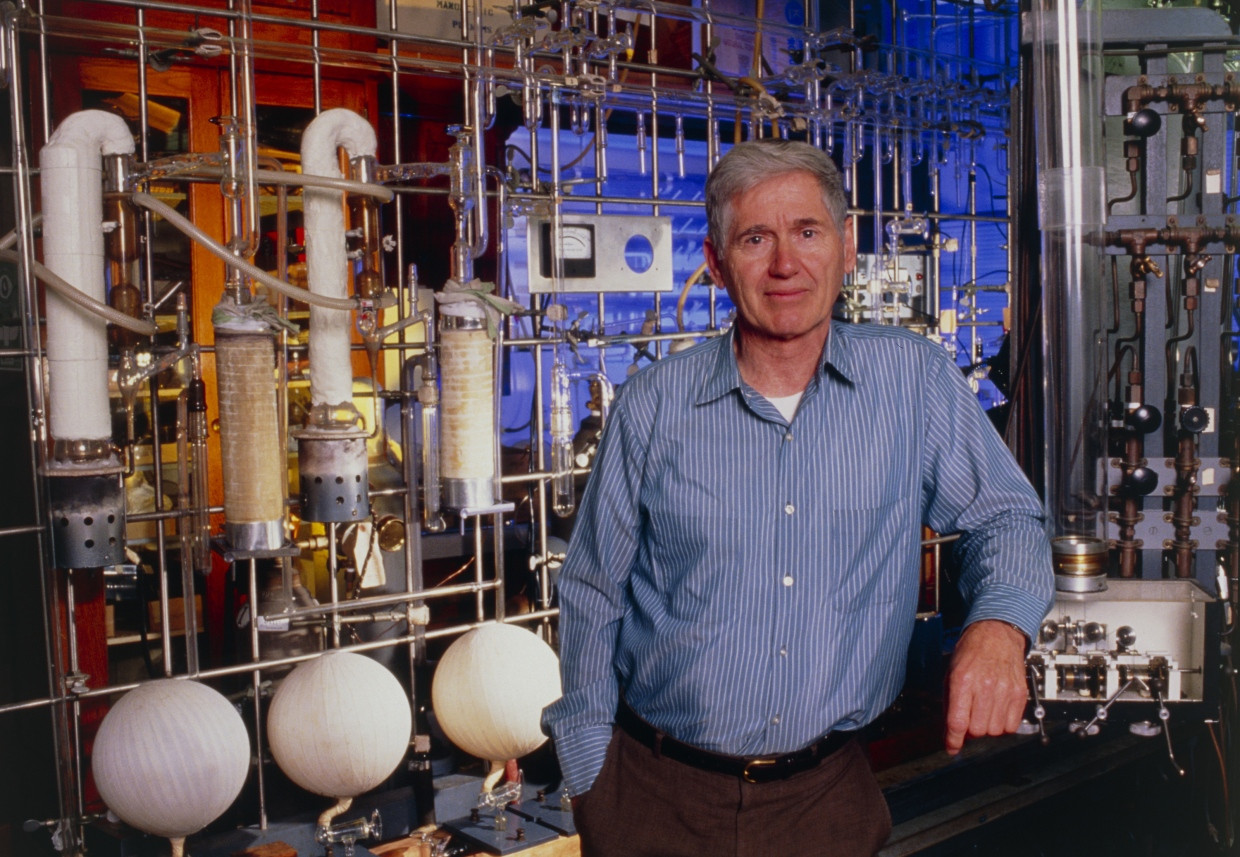

Der Atmosphärenforscher Ralph Keeling leitet an der Scripps Research Institution in La Jolla das Scripps-CO2-Programm und die Forschungsgruppe für Sauerstoff in der Atmosphäre. Er erforscht unter anderem, wie Ozeane und Landflächen Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff aus der Luft aufnehmen.