Das ist ein ganz entscheidender Schritt in Richtung Therapie. Es handelt sich um sogenannte Phase-1-Studien, in denen es um die Sicherheit geht. Eine wichtige Voraussetzung für größere Studien und die Weiterentwicklung zu einer breiteren Therapie. Die Ergebnisse sind sehr ermutigend. Die Zellen überleben und reifen kontrolliert in die gewünschten Dopaminneurone aus. Es gibt keinerlei Hinweise auf unkontrolliertes Wachstum. Auch weitere Details aus den Studien stimmen hoffnungsvoll. Es wurden verschiedene Zellmengen transplantiert, und Patienten mit den größeren Transplantaten scheinen eher eine Verbesserung der Symptome zu zeigen. Noch sind die Fallzahlen zu gering, um das abschließend beurteilen zu können, aber das ist erst mal ein gutes Zeichen. Jetzt können weitere Studien an mehr Patienten folgen, in denen sich die Wirksamkeit über längere Zeiträume zeigen wird. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob neben den Bewegungsstörungen auch andere Symptome der Parkinsonschen Erkrankung behandelt werden können.

Sie haben schon früh betont, wie wichtig es ist, keinerlei entartete Zellen zu übertragen. Ist das bei Millionen implantierten Zellen möglich?

Eine mögliche Tumorentwicklung war anfangs ein sehr kritischer Punkt. Schließlich beginnt das Verfahren mit pluripotenten Stammzellen, die prinzipiell alle möglichen Zelltypen bilden können. Mittlerweile kann man aber den Ausreifungsprozess in den gewünschten Zelltyp viel genauer steuern. Am Ende sind keine pluripotenten Stammzellen mehr übrig. Auch Studien in anderen Organsystemen wie etwa Herz oder Auge bestätigen das. Ein weiteres Risiko bleibt jedoch: Es kann während der Reprogrammierung und Kultivierung der Zellen im Labor zu genetischen Veränderungen kommen. Deshalb muss die genetische Integrität der Zellen laufend kontrolliert werden. Hier dürfte bald die Ganzgenom-Sequenzierung eingesetzt werden.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Wie viel Erfahrung mit Stammzellversuchen an Menschen hat man?

In einer jüngsten Verlautbarung ist von mehr als 600 Patienten die Rede, die für verschiedene Erkrankungen und Organsysteme Therapien auf Grundlage von pluripotenten Stammzellen erhalten haben sollen – mit sehr guter Verträglichkeit. Entscheidend ist jetzt, die längerfristige Wirksamkeit genauer anzuschauen. Nicht nur im Gehirn, sondern auch am Herzen und anderen Organsystemen. Dabei müssen sich Zellersatzstrategien auch an anderen Therapien messen lassen, die ja ebenfalls ständig weiterentwickelt werden.

Wie haben sich die Zelltherapien verbessert?

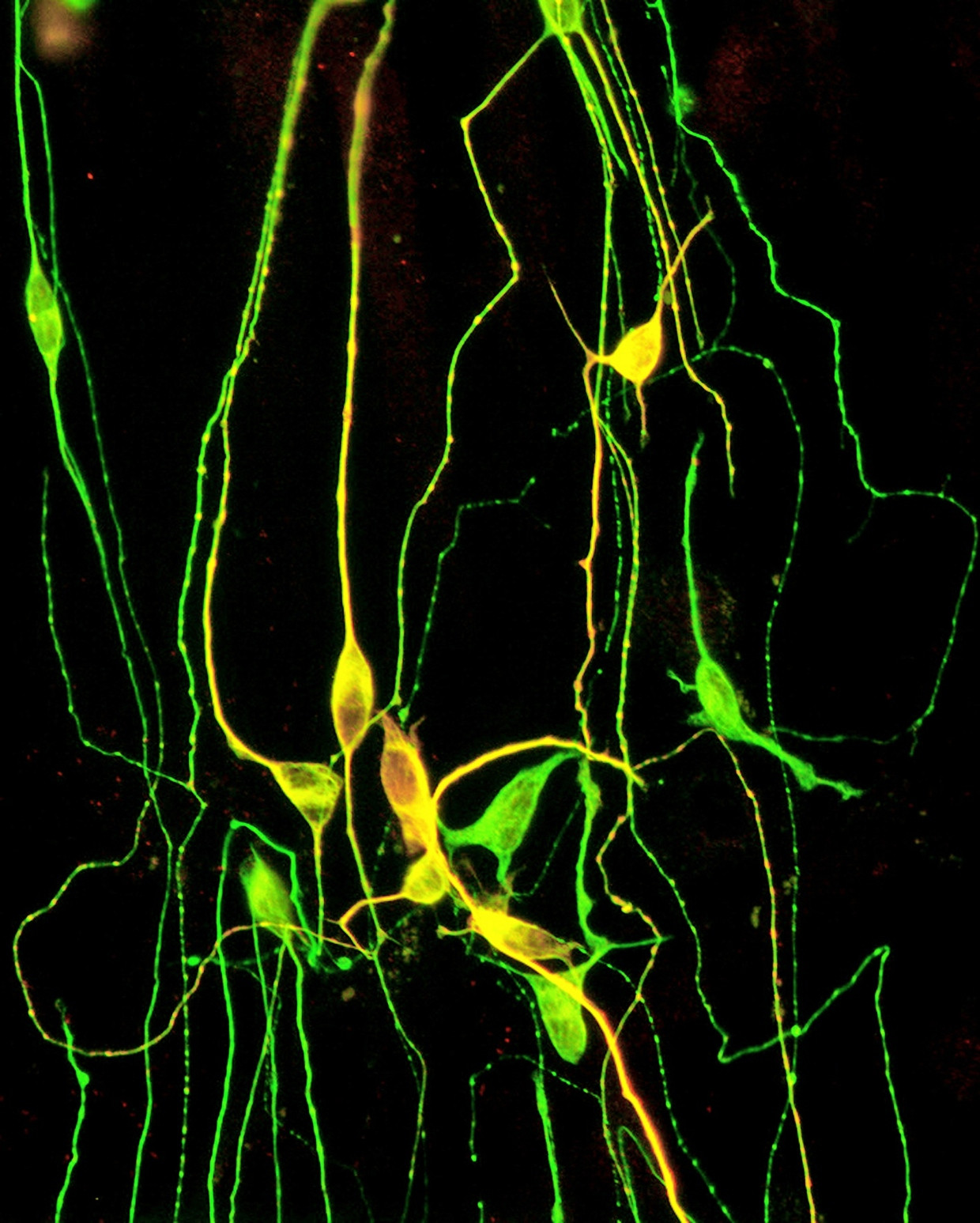

Die Spenderzellen werden ständig weiterentwickelt. Es gelingt immer besser, spezielle Subtypen von Zellen für die Nervenzelltransplantation zu gewinnen, die für die jeweilige Therapie besonders geeignet sind. Auch die Verbringung der Zellen in das Zielorgan wird verfeinert. Bei Parkinson könnten die Dopaminneurone künftig etwa auch dorthin transplantiert werden, wo sie eigentlich ausfallen, in die schwarze Substanz. Bislang werden die Zellen in die Hirnregion implantiert, die von den Dopaminneuronen angesteuert wird.

Was ist mit dem Thema Abstoßung?

Fremde Nervenzellen können im Gehirn über viele Jahre gut überleben. Es hat sich aber gezeigt, dass Zellen von passenden Spendern besser funktionieren. Hier werden momentan mehrere Ansätze verfolgt, von klassischen Zellbanken für die Identifikation passender Spender bis hin zu genetisch optimierten, immunologisch quasi unsichtbaren Spenderzellen.

Wie sehen die Spenderzellen der Zukunft aus?

Man wird die genetische Optimierung der Zellen ausweiten. Denkbar sind Designer-Zellen, die ein Defizit wie zu niedrige Dopaminspiegel erfassen und dynamisch gegensteuern. Mit zunehmender Automatisierung und Industrialisierung der Produktionsprozesse dürfte auch die Herstellung patientenspezifischer Zellen wieder verstärkt aufgegriffen werden. Zumal es heute mithilfe der Genomeditierung möglich ist, genetische Veränderungen, die einen Krankheitswert haben, vorab zu korrigieren.

Wie weit sind Produktionsverfahren?

Sie entwickeln sich rasant. Schon jetzt ist es möglich, tiefgefrorene Zellprodukte in größeren Mengen herzustellen und per Post zum Einsatzort zu senden. Die aufwendige Zellproduktion an einzelnen Standorten kann dadurch entfallen, und die Verbreitung der Therapien wird beschleunigt. Mittlerweile gibt es regelrechte Automationsstraßen, die etwa die Reprogrammierung, genetische Modifikation und Ausreifung der Stammzellen übernehmen. Unlängst haben wir zusammen mit Ingenieuren aus Aachen eine solche Stem Cell Factory aufgebaut.

Für große klinische Studien wird man viel Geld benötigen oder die Industrie als Partner. Die war aber lange eher zurückhaltend bei Stammzelltherapien. Hat sich das geändert?

Hier ist einiges in Bewegung. Ein gutes Beispiel ist die Bayer-Tochter Bluerock, die jetzt Dopaminneurone für die Behandlung von Parkinson auf den Markt bringt. Aber auch im öffentlichen Sektor wurde das enorme Potential erkannt. Japan hat Hunderte Millionen Euro in die iPS-Technologie investiert. Am Ende braucht es große Investitionen, um ein Stammzellprodukt über viele Jahre vom Labor über klinische Studien bis hin zur Therapie zu entwickeln. Das Risiko ist hoch, weil niemand voraussagen kann, welche Alternativen sich in der Zwischenzeit auftun, zum Beispiel aus der Gentherapie oder der direkten Zellumwandlung im Gewebe selbst.

Wie steht es um die öffentlich geförderte Forschung in Deutschland?

Wir haben eine sehr aktive und gut vernetzte Wissenschaftsszene. An einer stammzellbasierten Therapieentwicklung mitzuwirken, ist für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler eine hochattraktive Option. Es ist die richtige Zeit, aber wir müssen hier aus dem Klein-Klein der umschriebenen und zeitlich begrenzten Projektförderungen herauskommen. Die jüngst initiierte Nationale Strategie für gen- und zellbasierte Therapien mag konzeptionell in die richtige Richtung gehen, die entsprechende finanzielle Unterfütterung sehe ich aber noch nicht.

Sollte man vor einem großen Einstieg vielleicht warten, bis neben der Sicherheit auch die Wirksamkeit dieser neuen Zelltherapien belegt ist?

Mit Warten wird man schwerlich Technologieführer. Das lehrt das Beispiel E-Mobilität. Wir sprechen hier von globalen Entwicklungen und Märkten.

Die Trump-Regierung hat Initiativen angekündigt, die strenge Regulation bisher noch nicht zugelassener Zelltherapien zu vereinfachen. Wie könnte sich das auf Europa auswirken?

Ankündigungen der Trump-Administration hört man ja derzeit täglich. Ich bezweifle, dass solche Entwicklungen eine wesentliche Auswirkung auf Europa haben werden. Richtig ist aber, dass die Verfahren bei uns viel schneller, effizienter und unbürokratischer werden müssen. Und das bezieht sich nicht nur auf die Zulassung, sondern auch auf die vorgelagerten Schritte. Ist eine Therapie erst einmal in anderen Ländern erfolgreich, ist sie global kaum aufzuhalten. Aber der Weg dorthin hängt wesentlich davon ab, wie effizient Regulierungsstrukturen zu erforderlichen Verfahren wie Gentechnik und Tierversuchen aussehen. Hier haben wir dringenden Nachholbedarf.