An den Tag vor neun Jahren erinnert sich Nour Essa, als wäre es gestern gewesen. Der 16. April 2016 sollte ihr Leben, das Leben ihres Mannes Hasan Zaheda und des damals kaum zwei Jahre alten Sohnes Riad für immer verändern. Es war der Tag, an dem Papst Franziskus im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos in das Leben der muslimischen Flüchtlinge aus Damaskus trat.

Zuvor hatte die Familie eine viermonatige Irrfahrt durchlebt, auf der Flucht vor dem Einzugsbefehl für Hasan und den Bombenangriffen auf ihr Wohnviertel. Sie flohen aus Damaskus, Menschenhändler schleusten sie für 5000 Dollar durch das von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ kontrollierte Gebiet, anschließend durch die Türkei und schließlich über die Adria nach Lesbos. Im Flüchtlingslager Moria herrschten damals schlimme Zustände, 12.000 Männer, Frauen und Kinder waren zusammengepfercht, sogar Wasser war knapp.

Im Flugzeug des Papstes nach Rom

Eines Abends wurde die Familie aus Syrien von Daniela Pompei, Mitarbeiterin der katholischen Laiengemeinschaft Sant’Egidio angesprochen. Sant’Egidio bringt über humanitäre Korridore Flüchtlinge mit Sonderflügen nach Italien, sorgt für deren Integration in die Gesellschaft und die langfristige Betreuung durch Kirchengemeinden.

An jenem Abend erfuhr Nour Essa, dass sie und ihre Familie anderntags im Flugzeug des Papstes nach Rom fliegen würden. „Nach dieser Nachricht haben wir kein Auge mehr zugetan“, erzählt Nour Essa. Den Papst habe sie im Flugzeug als „uomo bellissimo“, als wunderbaren Menschen erfahren, offen und herzlich. Im August 2016 kam es im Vatikan zu einer weiteren Begegnung mit dem Papst. Zu der Zeit absolvierten Nour und Hasan schon ihre ersten Sprachkurse, Sohn Riad ging in die Kita.

„Wir haben in Italien ein zweites Leben begonnen“, sagt Nour Essa heute, in tadellosem Italienisch. Ihren Biologieabschluss aus Syrien konnte sie in Italien durch ein Stipendium für ein Aufbaustudium erweitern. Seit fünf Jahren ist sie in der vom Vatikan getragenen Kinderklinik Bambino Gesù in Rom tätig. Ihr Mann Hasan arbeitet als Ingenieur, Sohn Riad besucht die Mittelschule und spielt Basketball. Nour und Hasan sind heute vierzig Jahre alt, Sohn Riad ist zu einem italienischen Teenager herangewachsen.

Die Familie hat einen unbefristeten Aufenthaltstitel und erwägt, die italienische Staatsangehörigkeit zu beantragen. „Unsere Heimat haben wir bisher noch nicht wieder besucht“, antwortet Nour Essa auf die Frage, ob sie und ihre Familie nach Syrien zurückkehren wollten – jetzt, da Assad gestürzt und in Damaskus eine neue Regierung am Ruder ist. Zwar habe sich die Lage in Syrien verbessert, es herrsche Frieden, aber eine Heimkehr wäre dennoch mit großen Risiken verbunden, sagt Nour Essa. Dagegen lebten sie und ihr Mann und vor allem Sohn Riad in Italien in stabilen Verhältnissen, sagt sie.

Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan im vergangenen März, als Franziskus wegen einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung in der Gemelli-Klinik lag, hätten sie jeden Morgen und jeden Abend beim Fastenbrechen für den Papst gebetet, berichtet Nour Essa. Und antwortet auf die Frage nach ihrer prägendsten Erinnerung an den verstorbenen Papst mit folgenden Worten: „Am meisten hat mich beeindruckt, dass der Oberhirte der Kirche ein bescheidener Mann war, der keine Vorurteile hegte und anderen Ethnien und Religionen gegenüber aufgeschlossen war.“

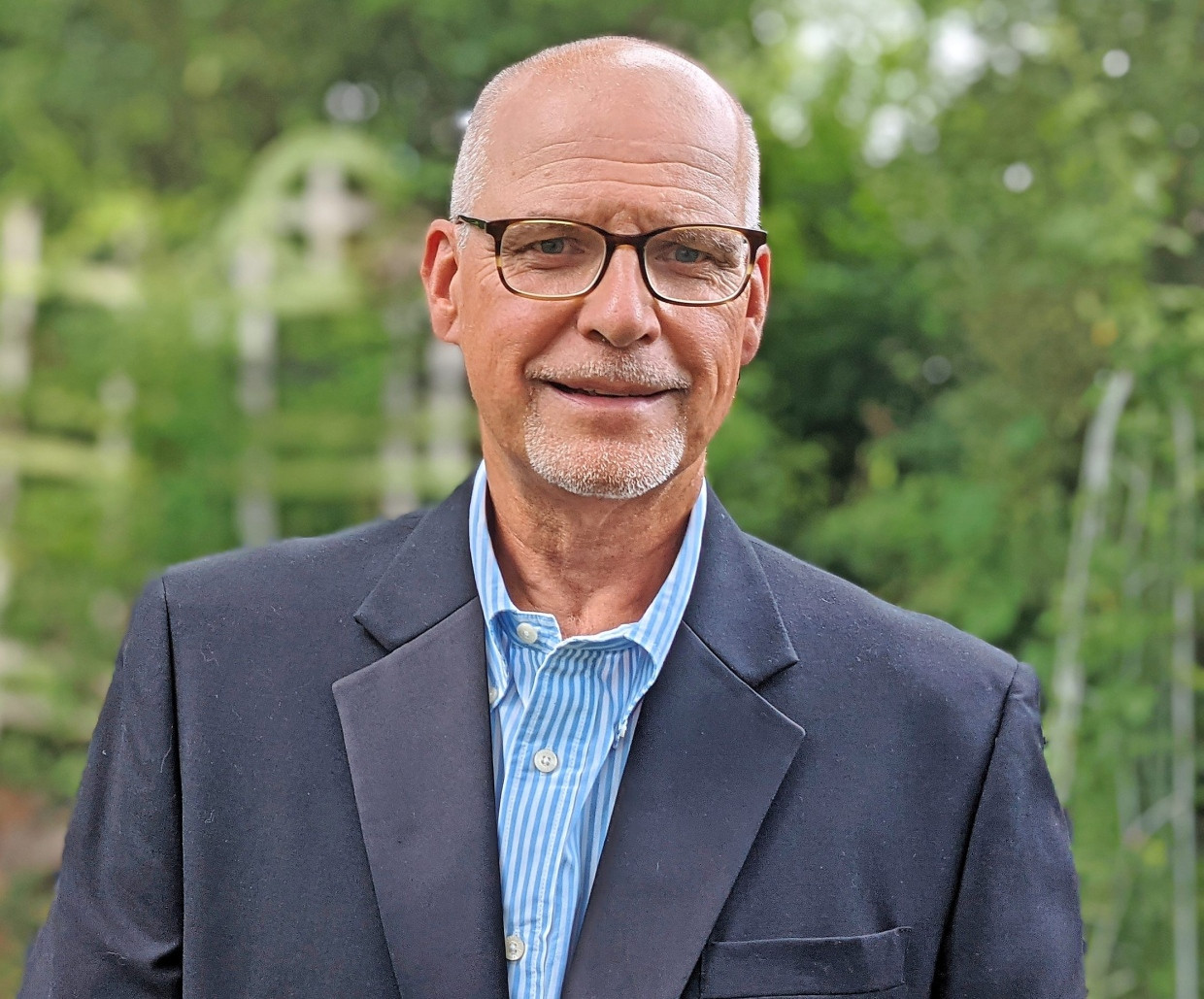

Mark Williams und eine heilende Begnung mit dem Papst

An einer Stelle bricht Mark Williams die Stimme. Papst Franziskus habe seine Hand gehalten und ihm tief in die Augen geschaut. „Ich habe seine Menschlichkeit und sein Mitgefühl gespürt“, erzählt Williams. Das sei sehr bewegend gewesen. Franziskus habe gezeigt, was es heiße, ein barmherziger Samariter zu sein. 2022 sei das gewesen. Die Begegnung habe in einem kleineren Raum im Vatikan stattgefunden. Der Papst habe etwa 15 Menschen empfangen. Sie einte eine quälende Erfahrung. Alle waren sie Opfer sexuellen Missbrauchs geworden.

Williams, geboren in Long Island bei New York, ist 68 Jahre alt. Er lebt in New Jersey, arbeitet als Therapeut in einer forensischen Einrichtung und schreibt psychologische Gutachten für Angeklagte. Früher arbeitete er jahrzehntelang als Personalentwickler für amerikanische Konzerne. Er ist verheiratet, hat vier erwachsene Kinder und sieben Enkelkinder. Williams blickt auf ein volles Leben, aber auch auf viel Leid.

Die Begegnung mit dem Papst hatte Kardinal Joseph Tobin vermittelt, der Erzbischof von Newark. Die beiden hatten sich 2018 im Zusammenhang mit dem Missbrauchsvorwürfen gegen Kardinal Theodore McCarrick, den Erzbischof von Washington, kennengelernt und angefreundet. Der Skandal wühlte beide auf. Williams war 13 Jahre alt, als sich sein Leben für immer veränderte. Ein Grundschullehrer und Freund der Familie hatte auf ihn aufpassen sollen.

Sein Vater war gerade gestorben, die Mutter trank zu viel und hatte psychische Probleme. Der Lehrer erschien wie eine Vaterfigur für den jungen Mark, doch erwies er sich als Vergewaltiger. Das ging über einige Zeit. Mit 15 erfuhr Mark den nächsten Missbrauch: sexuelle Belästigung durch einen katholischen Priester. Auch das ging über eine längere Zeit. Über Jahre betäubte Williams seinen Schmerz mit Alkohol. Vor zwanzig Jahren habe seine Gesundung begonnen, sagt er. Er sei ein langer Prozess gewesen. Die Begegnung mit dem Papst sei Teil seiner Heilung gewesen. Eine transformative Erfahrung.

Nicht nur für ihn persönlich. Franziskus habe in der Missbrauchskrise der katholischen Kirche viel Heilung bewirkt – weit mehr als seine Vorgänger, sagt Williams. Auch wenn es immer noch viel zu tun gebe. Ein Symbol für das Wirken des Papstes in der Krise sei der Umgang mit McCarrick gewesen. Seiner, Williams’, Kenntnis nach hätten sowohl Benedikt XVI. als auch Johannes Paul II. von den Missbrauchsvorwürfen gegen den mächtigen Mann der katholischen Kirche Amerikas gewusst. Trotzdem sei er Erzbischof und Kardinal geworden. Franziskus aber habe McCarrick, der kürzlich verstarb, aus dem Klerikerstand entfernt.

Die Gnade Gottes habe ihn nie verlassen, sagt Williams, der trotz allem nie den Wunsch verspürte, der Kirche den Rücken zu kehren. „Ich glaube nicht an Entlastung, aber an Vergebung.“ Dass er den Tätern vergeben habe, habe es ihm ermöglicht, weiterzumachen und frei zu sein.

Schwester Katharina Ganz und eine Frage an Bruder Franziskus

Katharina Ganz ist vermutlich die einzige Frau in Deutschland, die von sich behaupten kann, der Papst habe auf sie gehört. Auch wenn ihr das selbst viel zu dick aufgetragen erscheint. Als Franziskus im September 2019 die Vollversammlung der Generaloberinnen katholischer Frauenorden im Vatikan zu Fragen ermunterte, ergriff Ganz die einmalige Chance: Die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen fragte den „Bruder Franziskus“, welche Antworten sich heute, im 21. Jahrhundert, auf das Verlangen vieler Frauen finden ließen, die dem „Volk Gottes mit denselben Rechten dienen“ wollten wie Männer.

Ganz regte an, noch einmal von einer zweiten Kommission prüfen zu lassen, ob Frauen nicht doch zum Diakonat zugelassen werden könnten, dem niedrigsten Weiheamt. Und das nicht nur wie bisher aus kirchengeschichtlicher und theologischer Sicht, sondern auch aus seelsorgerischer Perspektive. Rückblickend sagt Ganz heute: „Nach dem ersten Teil der Antwort von Franziskus habe ich gedacht ‚super‘, Franziskus, du kannst sofort anfangen Frauen zu weihen, wenn du nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte berücksichtigst.“

Doch dann folgte der zweite Teil der Antwort: Der Papst sagte, Jesus habe schließlich keine Frauen zu Priestern geweiht, das müsse man als Katholik akzeptieren, wem das nicht passe, der könne ja gehen. „Da hätte ich innerlich aufschreien können“, sagt die 54 Jahre alte Ordensfrau. Dennoch: Ihre Intervention blieb nicht folgenlos. Franziskus setzte daraufhin zum zweiten Mal eine Studienkommission zum Frauendiakonat ein.

Aber die Hoffnung der Franziskanerin, dass unter diesem Papst doch noch Frauen zu Diakoninnen geweiht werden könnten, war schon ein halbes Jahr später endgültig zerstört. In seinem Schreiben zur Amazonien-Synode lehnte der Papst diese Forderung selbst als regionale Ausnahmeregelung ab. „Da war mir klar, das gibt nichts mehr: Ich war enttäuscht, traurig und auch wütend. Auch über die Stereotype, die der Papst verwendet: Frauen sind bei ihm entweder Mütter oder Ordensfrauen.“

Trotz aller Enttäuschung in der Frauenfrage: Für Ganz gab es aber auch den anderen Franziskus, der sie fasziniert und tief berührt hat, den Nachfolger des heiligen Franz von Assisi. „Sein Einsatz für Migranten, für die Armen, für den Klimaschutz, für die Ökumene und für den Dialog mit dem Islam atmeten den Geist des heiligen Franz von Assisi, wie ich es mir schöner nicht hätte vorstellen können“, sagt die Franziskanerin. Dabei war sie nach seiner Wahl zuerst skeptisch: „Ich habe mich gefragt: Wie soll das zusammengehen, ein Papst, der wie der heilige Franz radikal an der Seite der Armen und Ausgestoßenen steht? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?“ Aber der Spagat sei gelungen, findet Ganz. Und: „Welche Stimme für globale Gerechtigkeit gibt es sonst, die das heute auf dem Erdkreis tut?“

Birgit Mock und die Audienz, die der Papst nicht gewährte

Birgit Mock gehört zu den Katholiken in Deutschland, die sich von Franziskus einiges gefallen lassen mussten, etwa den Vorwurf, eine zweite evangelische Kirche gründen zu wollen. Mock ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und eine Spitzenvertreterin des „Synodalen Wegs“. Über solche Äußerungen des Papstes habe sie sich schon geärgert, sagt die 55 Jahre alte Katholikin.

Vor der Wahl von Franziskus hatte sie 2013 im Bekanntenkreis prophezeit, der Nachfolger von Benedikt XVI. könnte ein „Überraschungspapst“ werden – mit solchen Überraschungen hatte sie nicht gerechnet. Aber die „größte Überraschung“ dieses Papstes war für Mock dann doch eine positive. Sie datiert auf den 18. Dezember 2023: Damals erlaubte der Vatikan die Segnung homosexueller Paare, Geschiedener und Wiederverheirateter, wenn auch in einem sehr eingeschränkten Sinne. Zweieinhalb Jahre zuvor hatte er diese Möglichkeit noch verneint. „Das war schon stark. Das war für mich eine Tür, die der Papst aufgestoßen hat. Wir hatten ein halbes Jahr vorher mit dem ‚Synodalen Weg‘ mit Zweidrittelmehrheit ein Papier verabschiedet, das solche Segnungen ermöglichen sollte.“

Mock denkt dabei an die vielen queeren Menschen, die sie kennengelernt hat und die unter der kirchlichen Sexualmoral gelitten haben. Die Geschäftsführerin des Hildegardis-Vereins leitete das Forum des „Synodalen Wegs“, das sich mit der Reform der kirchlichen Sexualmoral beschäftigte. Segnungen homosexueller Paare, Wiederverheirateter und Geschiedener zu ermöglichen, war ein zentrales Anliegen des „Synodalen Wegs“.

Mock hat grundsätzlich so ihre Schwierigkeiten mit dem Papst und dem Vatikan. „Den stark hierarchischen und auf eine Person zugeschnittenen Aufbau der Kirche finde ich befremdlich und nicht überzeugend. Bei Papst Franziskus hatte ich aber den Eindruck, dass er seine Position nicht nutzt, um von oben nach unten durchzuregieren.“ Er habe aber „wichtige Impulse“ gegeben und die Möglichkeit eröffnet, vor Ort selbst regionale Lösungen zu finden. Darin sieht Mock auch für die Zukunft „eine große Chance“.

Der Vatikan hat sich bis zuletzt geweigert, das Präsidium des „Synodalen Wegs“, dem Mock angehörte, zu empfangen. „Das habe ich als Vertreterin des ZdK bedauert. Uns als Doppelspitze – von Bischöfen und Laien – zu empfangen, wäre ein Zeichen gewesen, das zu Papst Franziskus, der ein Papst der Zeichen war, gepasst hätte.“ Hat der Papst aus ihrer Sicht überhaupt verstanden, worum es beim „Synodalen Weg“ ging? Es vergehen einige Sekunden, bis Mock antwortet, dann sagt sie zögerlich: „Ich glaube ja, und gleichzeitig glaube ich, dass Franziskus nicht einen Synodalen Weg, sondern viele Synodale Wege in der ganzen Welt im Kopf gehabt hatte.“

Bischof Wilmer und ein Gespräch über Hölderlin

Heiner Wilmer war einer der letzten deutschen Bischöfe, die Franziskus vor seinem Tod in einer Privataudienz empfangen hat. Worüber die beiden im November 2024 gesprochen haben, soll vertraulich bleiben, nur so viel verrät der Hildesheimer Bischof: „Wir haben über Marcel Proust und Friedrich Hölderlin geredet. Und der Papst hat dabei gestrahlt.“ Wilmer hatte Franziskus auf dessen Brief an Priesteramtskandidaten angesprochen, ein in dieser Form bisher einmaliges päpstliches Plädoyer, möglichst viele Romane und Gedichte zu lesen, auch Proust empfahl der Papst zur Lektüre, der früher auch Literatur unterrichtete.

„Das Schreiben war für mich ein Hammer, der in Deutschland zu wenig beachtet wurde“, sagt Wilmer, der früher einmal ein katholisches Gymnasium geleitet hat. Er habe zwar selbst keine Giftschränke mit verbotener Literatur in den Bibliotheken der katholischen Orden mehr kennengelernt, aber für seine Ausbilder sei das noch Realität gewesen. Wilmer gehört zu den Bischöfen, die Franziskus regelmäßig unter vier Augen gesprochen haben, etwa einmal im Jahr sei er zur Privataudienz beim Papst gewesen.

Franziskus hat den damaligen Generaloberen der Herz-Jesu-Priester sogar persönlich angerufen, bevor er ihn 2018 zum Bischof von Hildesheim ernannte. Aber darüber spricht Wilmer nicht so gerne. Er erzählt lieber von seinem ersten Treffen mit dem Papst: „Vor meiner ersten Audienz war ich noch aufgeregt. Ich habe mich gefragt: Was sage ich nur, und was sagt der Papst wohl? Aber die Nervosität ist nach zehn Sekunden verflogen.“

Der Papst habe eine „unheimlich große Ausstrahlung“ gehabt, er sei wie ein Vater für ihn gewesen, sagt der Hildesheimer Bischof. Im persönlichen Umgang sei er nicht nur humorvoll und witzig gewesen, sondern habe geradezu den „Schalk im Nacken“ gehabt. Er sei einmal einer Ordensfrau begegnet, die nach einer Papstaudienz völlig verstört gewesen sei, weil der Papst sie konsequent als „Heilige Tochter“ angeredet habe, weil sie partout nicht auf die Anrede „Heiliger Vater“ verzichtet habe.

Und Franziskus’ schwieriges Verhältnis zur reformwilligen Mehrheit der deutschen Bischöfe und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken? Der ganze Streit über das Reformprojekt „Synodaler Weg“? Wilmer sieht es so: „Ich glaube, der Papst hat uns übel genommen, dass wir seinen Brief an die deutsche Kirche aus dem Jahr 2019 nicht richtig gewürdigt haben.“ Das habe ihn verletzt. „Franziskus hat nicht erwartet, dass sein Schreiben einfach abgenickt wird, auch mit Widerspruch hätte er leben können. Aber das es gar nicht debattiert wurde, das hat ihn enttäuscht.“ Am Sonntag feiert Wilmer im Hildesheimer Dom einen „Dankgottesdienst“ für Franziskus.