Die Erfolgsmeldung liegt erst wenige Wochen zurück. In der Osterwoche gab der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica de Española (REE) stolz bekannt, dass erneuerbare Quellen am 16. April den gesamten Strombedarf des Landes deckten. Vor ein paar Jahren klang es noch utopisch, dass Wind- und Sonnenenergie so etwas schaffen würden: die Iberische Halbinsel (einschließlich Portugal) bei der Energiewende führend. Aber keine zweieinhalb Wochen nach dem spanischen Rekord suchte sie der schlimmste Blackout in der jüngeren Geschichte Europas heim. 60 Millionen Menschen waren mehr als neun Stunden ohne Strom und Internet.

Fällt Spanien seinem eigenen Erfolg zum Opfer, fragt man sich nicht nur in Madrid auf einmal: Der große Ausfall nahm in zwei Solaranlagen in der Extremadura-Region an der Grenze zu Portugal seinen Anfang. Es wird Monate dauern, bis die genaue Ursache geklärt ist. Die spanische Regierung und die EU haben Untersuchungen in die Wege geleitet. Doch schon jetzt wehrt sich die linke Minderheitsregierung vehement gegen den Verdacht, Solar- und Windenergie könnten sich als unzuverlässig erweisen.

Umweltministerin: Spanien wird grün

„Der Ausfall wird die Erneuerbaren nicht bremsen“, betonte Umweltministerin Sara Aagesen am Sonntag mit einer regelrechten Interview-Offensive in großen Zeitungen wie „El País“ und „La Vanguardia“. Sonnen- und Windkraft anzuprangern, sei unverantwortlich, Spanien werde „grün“ – komme, was da wolle. Erst einmal müsse man aber einen „großen Ozean“ von Daten analysieren. Zu einem Teil des plötzlichen Rückgangs der Stromerzeugung sei es im Südwesten Spaniens gekommen, am Solarstrom allein habe das aber nicht gelegen, sagt die Ministerin. Denn an vielen anderen Tagen speisten die Photovoltaikanlagen noch mehr davon problemlos ins nationale System ein.

Erste Hinweise darauf, dass die Grenzen des kometenhaften Wachstums erreicht sein könnten, gab es schon vor dem „gran apagón“. Der Mutterkonzern des Netzbetreibers REE hatte im Februar vor dem wachsenden Risiko „schwerwiegender“ Stromausfälle gewarnt, da die Schließung von Kohle-, Gas- und Kernkraftwerken die Ausgleichsmöglichkeiten verringere. Ende April stoppte der Energiekonzerns Repsol nach eigenen Angaben den Betrieb seiner Raffinerie in Cartagena fünf Tage lang, weil die Stromversorgung unterbrochen war.

Schon zuvor mussten wegen zu großer Ökostromproduktion Windkraftanlagen oder Solaranlagen vorübergehend gedrosselt oder abgeschaltet werden, damit das Netz stabil blieb. Laut Aurora Energy Research wurden im vergangenen Jahr in Spanien 1,7 Terawattstunden an erneuerbarer Energie „abgeregelt“. Sie hätte gereicht, um 600.000 Haushalte ein ganzes Jahr lang zu versorgen – oder andere Länder mit billigem Ökostrom zu beliefern.

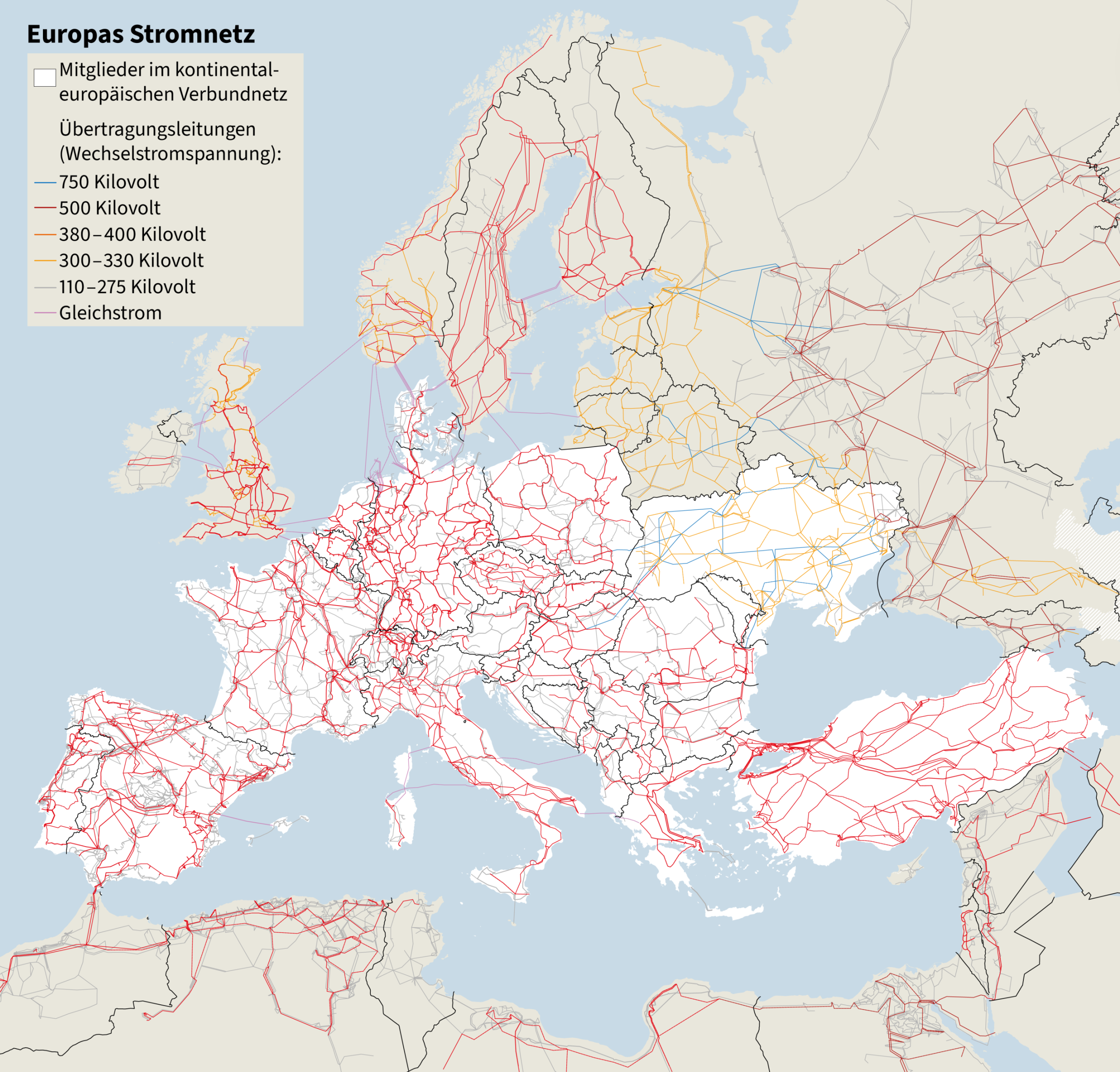

Die Verbindung fehlt

„In Spanien haben wir einen Überschuss aus der Stromproduktion mit erneuerbaren Energiequellen. Wir könnten viel ,grünen‘ Strom zu sehr niedrigen Preisen in Länder wie Deutschland exportieren“, sagt der spanische Energieexperte Carlos Cagigal. „Doch es fehlen geeignete Verbindungsleitungen. Und der Mangel an Speicherkapazität destabilisiert unser System.“

Spanien ist ein kleiner Ökostromriese, der dabei ist, laufen zu lernen: Das Wachstum war rasant, aber es sieht so aus, als hätten das Netz und sein Management nicht damit Schritt gehalten. Fast zwei Drittel der installierten Leistung stammen bereits aus erneuerbaren Quellen. Spanien verfügt nach Schweden in der EU über die zweitgrößte Infrastruktur dieser Art. Windenergie ist immer noch die Nummer eins: Ihre Kapazität hat sich seit 2008 verdoppelt, die der Solaranlagen im selben Zeitraum verachtfacht. Am Tag des großen Stromausfalls kamen sie für fast achtzig Prozent der gesamten Produktion auf. In Spanien sorgen Windturbinen derzeit für knapp 25 Prozent der Energie, Photovoltaik für gut 14 Prozent. Dazu kommen zahlreiche Wasserkraftwerke. Die fünf Atomkraftwerke tragen rund 20 Prozent zum Energiemix bei.

Bis 2030 sollen in Spanien 81 Prozent des Bedarfs aus erneuerbaren Quellen kommen; im vergangenen Jahr waren es knapp 57 Prozent. Das kleinere Nachbarland Portugal ist noch weiter. Dort deckten Wind, Wasserkraft und Sonnenenergie im vergangenen Jahr 71 Prozent des nationalen Stromverbrauchs. 2026 sollen die Erneuerbaren im Jahresdurchschnitt 80 Prozent beitragen, 2030 dann 85 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland sind es momentan knapp 50 Prozent.

Mehr Puffer

Das spanische Netz muss dringend wachsen. In der Branche ist von der Notwendigkeit die Rede, die Kapazität zu verdoppeln, nachdem die Ökostromproduzenten vorangeprescht sind. Anders als in der Bundesrepublik boomt auf der Iberischen Halbinsel die Wirtschaft. Mit ihr wuchs bisher auch der Strombedarf, aber nicht mehr im gleichen Tempo. Die Technologie wurde effizienter, während zusätzliche Abnehmer auf sich warten lassen: Elektroautos und die Produktion von „grünem“ Wasserstoff kommen langsamer voran als erwartet, geplante Datenzentren lassen auf sich warten. Das ließ die Strompreise erst wieder an diesem Wochenende auf null oder ins Negative sinken, was auch die Investoren zu spüren bekommen.

Der Energieexperte Carlos Cagigal hält es für dringend nötig, in die Netze zu investieren, deren Knoten und Umspannwerke schon länger an ihre Grenzen gekommen seien. Das Problem seien die „zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten“ beim Zuwachs des Ökostroms und dem Ausbau der Netzinfrastruktur. Als beim Blackout plötzlich 15 Gigawatt Leistung verschwanden, sei deutlich geworden, wie wichtig eine schnell einsetzbare Reserve aus Kern-, Wasser- oder Gaskraftwerken ist – und die Möglichkeit, Strom zu speichern.

Einen massiven Ausbau der Speicherkapazitäten als eine Art zusätzlichen Puffer fordern auch andere Experten. Umweltministerin Aagesen stimmt dem zu. Die Regierung hat inzwischen ihren Klimaplan angepasst und zusätzlich 700 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bis zum Jahr 2030 sollen 18,5 Gigawattstunden gespeichert werden können. Momentan steht nur ein Drittel davon zur Verfügung. Man setzt dabei besonders auf Pumpspeicherkraftwerke, wie in Chira-Soria auf Gran Canaria gerade eines entsteht.

Eine der größten Anlagen dieser Art in Europa hat der spanische Energieversorger Iberdrola vor Kurzem in Nordportugal fertiggestellt: Alto Tâmega kann sowohl Strom für bis zu 440.000 Haushalte produzieren als auch so viel Energie speichern, wie bis zu elf Millionen Menschen in 24 Stunden verbrauchen. Ist die Nachfrage gering, und es gibt an windigen oder sonnigen Tagen einen Energieüberschuss, wird das Wasser wieder in den oberen Stausee gepumpt – dann ist die Batterie geladen.

Iberische Halbinsel als Energieinsel

Spanien und Portugal arbeiten eng zusammen, ihre Netze sind praktisch zusammengewachsen. Das erwies sich beim jüngsten Blackout als ein Nachteil. Die Verbindung zum Rest der EU wurde dagegen sofort gekappt, um das europäische Netz nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Spanien und Portugal liegen auch sonst auf einer Energieinsel. Spanien ist nur über wenig leistungsfähige Strom- und Gasleitungen mit Frankreich verbunden. Maximal zwei Prozent der gesamten Erzeugungsleistung Spaniens gelangen ins Nachbarland, obwohl die EU als Ziel zehn Prozent vorgegeben hat. 2030 sollen es 20 Prozent sein.

Bisher war es Frankreich wichtiger, den eigenen Atomstrom in Europa zu verkaufen, als billigen Ökostrom aus der Iberischen Halbinsel in den Norden durchzuleiten. Vor zwei Jahren rächte sich das für Frankreich, das damals plötzlich viel Strom brauchte, als wegen der großen Dürre und technischer Probleme ein Drittel der französischen Atommeiler abgeschaltet wurde. Zum Neustart des iberischen Netzes am vergangenen Montag konnte Frankreich nicht viel beitragen. Von dort kam nicht viel mehr Notstrom als aus Marokko, mit dem Spanien ebenfalls verbunden ist.

Nach dem großem Ausfall müsse sich Frankreich darüber im Klaren sein, dass die Verbindungen jetzt kommen müssten, sagte Umweltministerin Aagesen am Wochenende ungewöhnlich deutlich – ähnlich wie über die neue Atomdebatte. Natürlich werde man die sieben spanischen Atomkraftwerke nicht schließen, solange keine Versorgungsgarantie bestehe. Aber die Forderung, die Verlängerung der Laufzeiten mit dem Ausfall am Montag in Verbindung zu bringen, sei „völlig absurd“: Die Stilllegung beginne erst 2027 und sei 2035 zu Ende, hob Aagesen hervor.

Und die Atomkraft?

Der Blackout hatte in Spanien nicht nur eine Diskussion über die Verlässlichkeit von Wind- und Sonnenkraft entfacht, sondern auch darüber, ob es sinnvoll ist, ganz auf die Atomkraft zu verzichten. Die rechte Opposition lehnt das mit Slogans wie „Kernkraft, ja bitte“ ab. Experten wie Carlos Cagigal fordern ebenfalls längere Laufzeiten – nicht zuletzt als Teil eines ausgeglicheneren Energiemixes, der als Puffer dienen kann, um Abstürze wie am vergangenen Montag zu verhindern.