Ein Golfclub, Luxushotels und Villen, buddhistische Tempel, Naturschutzgebiete mit Krokodilen und seltenen Vögeln – die Insel Chongming im Mündungsdelta des Jangtse-Flusses ist für manchen stressgeplagten Shanghaier, was Sylt für reiche Hamburger ist. Der Weg ins Wochenenddomizil auf Chongming ist freilich wenig idyllisch; er führt vorbei am „Epizentrum der Modernisierung der chinesischen Marine“, wie Fachleute es nennen.

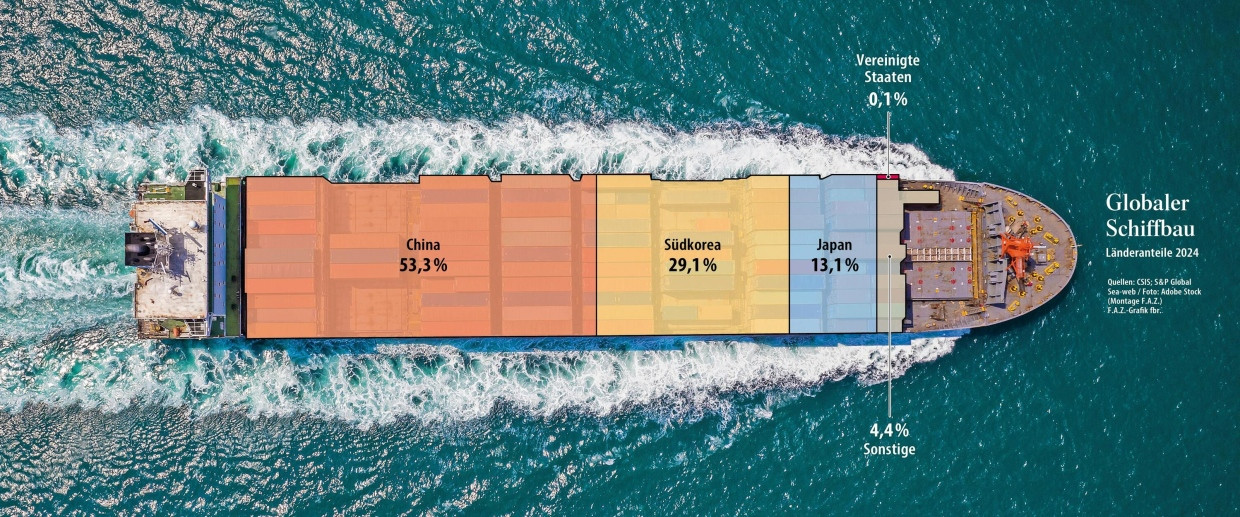

Die nahe gelegene Insel Changxing wird von der China State Shipbuilding Corporation (CSSC) kontrolliert, einem riesigen Konglomerat für den Bau von Marineschiffen und kommerziellen Frachtern. Kein anderes Unternehmen auf der Welt baut annähernd so viele Schiffe wie CSSC. Nach manchen Schätzungen geht mehr als die Hälfte der globalen Schiffsbestellungen an die Volksrepublik. China ist – vor Südkorea und Japan – zum größten Spieler im kommerziellen Schiffbau geworden.

Es geht um die Vorherrschaft auf den Weltmeeren

Jenseits des eskalierenden Zollstreits mit China, der die Schlagzeilen beherrscht, will der amerikanische Präsident Donald Trump auch diese Dominanz Chinas brechen und den amerikanischen Schiffbau „wieder groß machen“. Die Regierung in Washington hat dazu drastische Hafengebühren beschlossen, die vom Herbst an für in China gebaute Schiffe und speziell für chinesische Schiffseigner fällig werden. Vordergründig geht es Trump um eine Wiederbelebung der amerikanischen Werftindustrie, analog zu seinen Plänen für eine Wiederbelebung der heimischen Industrie.

Im Kern aber geht es auch um die Vorherrschaft auf den Weltmeeren, über die vier Fünftel aller international gehandelten Waren transportiert werden. Als Nebeneffekt steigen mit den neuen Hafengebühren die Kosten des internationalen Schiffsverkehrs, weil Reedereien sich an die Vorgaben anpassen müssen. China reagierte zunächst verbal: Als „Handelsmobbing“ bezeichneten die Staatsmedien die neuen Hafengebühren. „Der Versuch, die US-Schiffbauindustrie wieder zu beleben, wird scheitern“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking.

Mitte Oktober werden die neuen Abgaben das erste Mal erhoben. Sie treffen alle Reeder, die für die Amerikafahrt in China gebaute Schiffe einsetzen. Auf Containerbasis berechnet, steigen die Gebühren von 120 Dollar bis April 2028 auf 250 Dollar je abgeladenen Container. Das kann sich auf Millionenbeträge summieren, tragen große Frachter doch 5000 bis 24.000 Container. Bis zu fünfmal im Jahr sollen die Gebühren je Amerikabesuch fällig werden. Noch teurer wird es, wenn die Frachter chinesischen Eignern gehören. Die Hafengebühren für einen 40 Fuß (12,2 Meter) langen Standardcontainer könnten durch die Abgaben für nichtchinesische Reedereien um sieben Prozent und von 2028 an um 13 Prozent steigen, schätzt die Beratungsgesellschaft Drewry Shipping. Für chinesische Reeder könnten sie um 19 bis 53 Prozent anziehen.

Damit nicht genug: Für die Anlieferung von Autos auf ausländischen Autofrachtern – egal wer sie besitzt oder gebaut hat – verlangen die Vereinigten Staaten künftig 150 Dollar je Auto Landegebühr. Zudem muss in vier Jahren ein kleiner Prozentsatz des Exports von verflüssigtem Erdgas (LNG) mit Tankschiffen „Made in America“ geleistet werden. Schiffseigner können sich von den Gebühren befreien, wenn sie bei amerikanischen Werften Schiffe bestellen.

Die Flotten umsteuern

Trumps Vorstoß richtet sich gegen China. Doch die Folgen werden den globalen Schiffsverkehr durchziehen, weil chinesische Schiffe im Amerikahandel allgegenwärtig sind. 35 Prozent der Schiffskapazität auf der Route von Asien an die amerikanische Westküste werden von den Regeln betroffen sein, 26 Prozent des Verkehrs von Asien an die Ostküste. Von Europa Richtung Amerika sind es 18 Prozent, wie eine Auswertung der Beratungsgesellschaft Drewry Shipping zeigt. Das ist weniger, als frühere noch radikalere Entwürfe der Verordnung erwarten ließen.

Doch werden auch mit der endgültigen Fassung nichtchinesische Reedereien in den kommenden Monaten ihre Flotten so umsteuern, dass sie Fracht nach Amerika nur noch mit nicht in China gebauten Schiffen transportieren werden. Als Ausweichreaktion könnten die großen Containerschiffe auch Häfen in Mexiko, Kanada oder der Karibik anlaufen, um dort die Frachtmengen auf kleinere Schiffe zu verladen, die von der Gebühr ausgenommen sind. Oder die Ware wird etwa in Mexiko auf Güterzüge verladen. All das wird die Kosten des Schiffsverkehrs in die Höhe treiben. „Klar ist, dass Fahrten in die Vereinigten Staaten teurer werden“, heißt es von der Reederei Hapag-Lloyd .

„Das Vorgehen der USA ist unfair gegenüber China, Griechenland und anderen Ländern“, klagt George Xiradakis, Präsident einer Vereinigung für Finanzexperten der griechischen Schifffahrtsbranche. „Kein anderes Land kann Chinas Schiffbaukapazität ersetzen“, sagt er. Auch viele amerikanische Unternehmen lehnten die Handelshindernisse ab. Die griechischen Reedereien, die nach China und Japan die drittgrößte Frachterflotte der Welt stellen, werden von den neuen Auflagen hart getroffen. Sie sind vor allem im Tankergeschäft für den Transport von Flüssiggut wie Öl stark. Ein gutes Drittel ihrer Schiffe stammt aus chinesischer Produktion; bei den Neubestellungen sind es sogar fast 70 Prozent.

Für Korea und Japan großartige Nachrichten

Alarmiert suchen die griechischen Reedereien nun Alternativen – „von der Bestellung weiterer Schiffe in nichtchinesischen Werften bis zum Einsatz anderer Schiffe in amerikanischen Häfen“, sagt die Branchenanalystin Maria Bertzeletou. Nur eine griechische Reederei ist hocherfreut, die Vafias-Gruppe mit ihren knapp 100 Frachtern. „Wir sind wahrscheinlich der einzige Anbieter in Europa ohne Schiffe aus China. Das gibt uns einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil“, sagt der Eigner Harry Vafias.

Als großartige Nachrichten werden Trumps Hafengebühren in Südkorea und Japan aufgenommen. Die Länder waren lange die größten Seeschiffbauer, bis China sie vor etwa zehn Jahren überholte. Südkorea hält derzeit einen Weltmarktanteil von rund 29, Japan von 13 Prozent. Stark sind sie vor allem in der Produktion von LNG-Schiffen und Autotransportern – also jenen Segmenten, die Trump besonders im Blick hat. „Koreanische Schiffbauer werden wahrscheinlich Marktanteile von chinesischen Konkurrenten in Segmenten wie Tankern und Containerschiffen gewinnen“, sagt Kang Kyung-tae, ein Analyst der Investmentbank Korea Investment & Securities.

Einer der global führenden Schiffbauer, Koreas HD Hyundai Heavy Industries, verzeichnete schon im ersten Quartal sechsmal so viele Anfragen von Reedereien aus aller Welt wie vor einem Jahr. „Reedereien werden nun beginnen, chinesische Schiffe zu meiden“, sagt Lee Woon-seok, Direktor für strategisches Marketing von HD Hyundai. Er führt den Nachfrageschub auch auf Trumps Politik zurück. Zu erwarten sind auch Rückwirkungen auf den Markt für gebrauchte Schiffe. Frachter nichtchinesischer Bauart, die in den kommenden Jahren ausgemustert worden wären, dürften nun länger in Dienst gehalten werden. Das betrifft vor allem Schiffe aus japanischen oder südkoreanischen Werften.

Korea investiert in Amerika

Um die Schiffbauer in Südkorea und Japan für mehr Zusammenarbeit und Investitionen in amerikanische Werften zu gewinnen, reiste gerade der amerikanische Marineminister John Phelan zu den beiden Verbündeten. Der Vizepräsident des Schiffbaukonzerns Hanwha Shipping zeigte sich in einer öffentlichen Anhörung in Washington im März geradezu begeistert von Trumps Plänen. Er freue sich auf Unterstützung, „die es uns ermöglichen könnte, erneut zum Zentrum für maritime Operationen und Baukompetenz zu werden“. Die Hanwha Group hatte im Dezember den amerikanischen Schiffbauer Philly Shipyard für 100 Millionen Dollar erworben.

Auch Hyundai Heavy Industries hat im April mit dem Militärschiffbauer Huntington Ingalls eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Möglichkeiten zur Steigerung der Produktion in kommerziellen und Verteidigungsprojekten zu erkunden. Zuspruch für Trumps Schiffbaupläne kommt auch aus Europa: Der italienische Schiffbauer Fincantieri stellt heraus, dass er zu weiterer Zusammenarbeit mit Amerika bereit wäre. Das Unternehmen führt in den USA drei Werften mit 3000 Mitarbeitern und beliefert vor allem die amerikanische Marine und die Küstenwache.

Der Erfolg der Hafengebühren zur angestrebten Stärkung Amerikas ist ungewiss. Amerikas Werften stellen nur noch weniger als ein Prozent des Marktes. China, Korea und Japan haben jahrzehntelang in Technologie und riesige Anlagen investiert, die 400 Meter lange und 60 Meter breite Schiffe bauen können. Das ist nicht schnell zu replizieren. „Sie müssen auch in der Lage sein, Bestellungen von zwölf bis 14 Schiffen gleichzeitig entgegenzunehmen“, sagt ein Sprecher der Reederei Hapag-Lloyd, die ihre Schiffe vor allem in China und Korea bauen lässt. Einzelaufträge gibt es so gut wie nie.

Amerikas Werften nicht wettbewerbsfähig

„China hat hart gearbeitet, um dort zu sein, wo es heute ist“, sagt der China-Chef eines großen Logistikunternehmens, der namentlich nicht genannt werden will: „Die USA müssen verstehen: Man baut eine prosperierende Schiffbauindustrie nicht über Nacht. Das ist eine Aufgabe für eine Generation.“ Hinter Chinas Aufstieg zur weltgrößten Schiffbaunation stand eine jahrzehntelange Strategie. Hunderte Milliarden Dollar an Subventionen flossen in den Sektor. Unweit der CSSC-Werften in Shanghai hat der größte Stahlkonzern der Welt seinen Sitz, der mit Überkapazitäten zu kämpfen hat und Stahl deshalb günstig abgibt. Die Aufträge der Marine helfen, Nachfrageschwankungen auszugleichen, unter denen die Konkurrenten anderswo leiden.

Gegen eine so gestützte asiatische Konkurrenz ist die amerikanische Industrie weder leistungs- noch wettbewerbsfähig. Die Herstellungskosten liegen zwei- bis viermal höher als bei den meisten Frachtschiffen der Konkurrenz. Die Auflagen für LNG-Tanker sind nach Expertenmeinung schlicht nicht einzuhalten. Den letzten LNG-Tanker hatten die USA 1980 geliefert, sagt Colin Grabow von dem freiheitlich gesinnten Cato-Institut in Washington. Es fehlten geeignete Produktionsstätten, Personal und Zeit. Für deutlich weniger komplexe Containerschiffe als LNG-Tanker brauchten die amerikanischen Werften zuletzt fünf Jahre, sagt Grabow – zu lange, um mit der Konkurrenz aus Asien mitzuhalten.

Chinas Werften bauen Handels- und Kriegsschiffe

Der Versuch, Werften und Reeder vor ausländischer Konkurrenz zu schützen, hat in Amerika Tradition. 1920 beschloss der Kongress den Jones Act, wonach Schiffe im inneramerikanischen Güterverkehr in den USA gebaut, mit US-Bürgern besetzt, im Besitz von US-Bürgern und unter der US-Flagge registriert sein müssen. Befürworter dieses Protektionismus argumentieren bis heute, dass das Gesetz die nationale Sicherheit stärke. Es stelle sicher, dass das Pentagon im Kriegsfall zum Transport auf die Handelsmarine zurückgreifen könne.

Das aber habe nicht funktioniert, sagt Grabow. Die USA seien in den jüngeren Kriegen weiterhin überwiegend auf ausländische Frachter angewiesen gewesen, weil die eigene Schiffsindustrie unter den Schutzgesetzen danieder gegangen sei. Es ermangelte Konkurrenz, die Kosten stiegen. Seit den Achtzigerjahren schlossen Hunderte Werften.

Trump könnte indes einen langen Atem haben. Denn hinter dem Versuch, im Schiffbau mit China aufzuholen, steckt mehr als das ökonomische Interesse. Sorgen bereitet, dass CSSC nicht nur kommerzielle Frachter herstellt, sondern auch einer der wichtigsten chinesischen Rüstungskonzerne ist. Direkt neben den Autofrachtern entstehen Kriegsschiffe für die Marine, die inzwischen über mehr Schiffe verfügt als die der Vereinigten Staaten. Jede kommerzielle Bestellung bei CSSC stärke Chinas Aufrüstung, warnen die Fachleute des Center for Strategic and International Studies in Washington. Auch harmlose Autofrachter könnten zum Transport von Truppen und militärischer Ausrüstung eingesetzt werden.