Am 8. Dezember 1941 kam Franklin D. Roosevelt ins Kapitol. Einen Tag nach dem japanischen Überfall auf den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii stand der Präsident der verwundeten Nation vor der wohl wichtigsten Rede seiner langen Amtszeit – er würde den Kongress um eine Kriegserklärung gegen Japan bitten. Gegen halb eins betrat er den Saal des Repräsentantenhauses. Gestützt auf seinen Sohn James ging er zum Podium. Das klickende Geräusch seiner metallenen Beinstützen war im Raum deutlich zu vernehmen. Und die Fotoapparate und Fernsehkameras? Die blieben still. Erst als Roosevelt sicher hinter dem Pult stand, begannen die Fotografen zu knipsen und die Kameramänner zu filmen – Roosevelts körperlicher Zustand sollte der Öffentlichkeit so gut es ging verborgen bleiben.

Dass Roosevelt schon vor seiner Wahl zum amerikanischen Präsidenten an den Folgen einer Polio-Erkrankung litt, war der Öffentlichkeit bekannt. Nicht jedoch, dass er die meiste Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen war. Wann immer es bei öffentlichen Auftritten ging, legte Roosevelt seine Beinschienen an und hielt sich am Arm seines Sohnes fest. Der ganze Umfang seiner Immobilität wurde kaum thematisiert, auch weil er mit der Presse verabredet hatte, nicht fotografiert oder gefilmt zu werden, während er im Rollstuhl saß. Bilder in dieser Situation sind denn tatsächlich auch selten.

Während der Präsident und seine Mitarbeiter hier mit der Presse zusammenarbeiteten, hielten sie ab Frühjahr 1944 die Medien immer weiter auf Abstand. Der Grund: um die Gesundheit des Präsidenten stand es immer schlechter. Ein Kardiologe diagnostizierte Bluthochdruck und eine Herzinsuffizienz. Im Krieg und in einem Wahljahr sollte dies auf keinen Fall nach außen dringen. Bis zu seinem plötzlichen Tod im April 1945 und darüber hinaus wurde sein wahrer Zustand als Staatsgeheimnis angesehen.

Kennedy musste viele Medikamente einnehmen

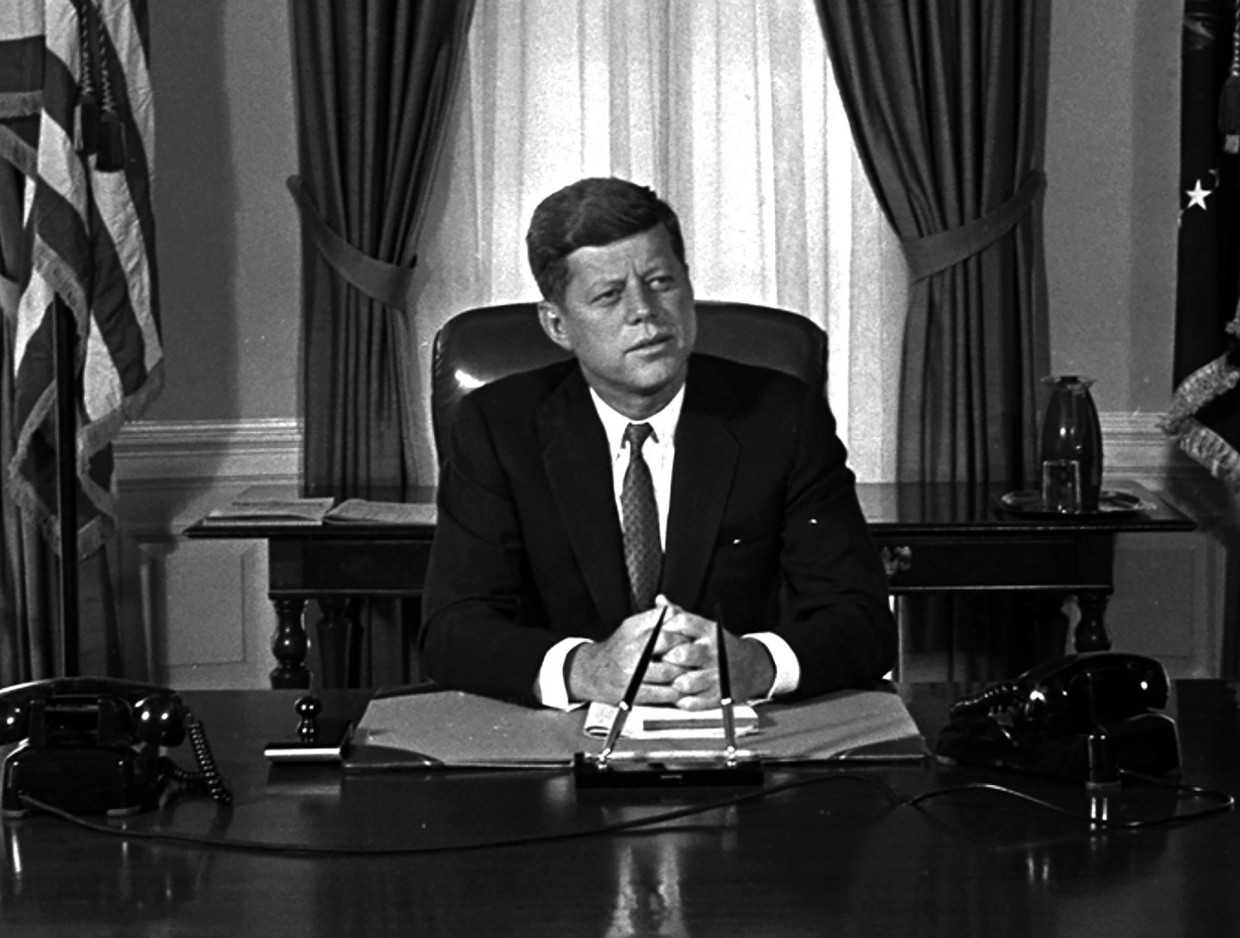

15 Jahre später wählten die Amerikaner einen jungen Mann zum Präsidenten, der unter anderem wegen seines gesunden Äußeren bei den Wählern punkten konnte. Die Fernsehdebatte gegen Richard Nixon, in der Kennedys Konkurrent sichtlich schwitzte, er jedoch locker und entspannt wirkte, ist in die Geschichte eingegangen. Kennedy war allerdings alles andere als gesund. Seit seiner Kindheit hatte er mit Darmproblemen zu kämpfen, und in seiner Jugend kamen Rückenprobleme hinzu. Er hat wahrscheinlich keinen Tag seines Erwachsenenlebens ohne Schmerzen verbracht. An manchen Tagen soll sein Rücken so steif gewesen sein, dass er sich nicht einmal vorbeugen konnte, um seine Schuhe zu binden. Wegen dieser Schmerzen trug Kennedy oft eine Art Korsett, um seinen Rücken zu unterstützen.

Kennedys schwerwiegendste Krankheit war aber eine Nebenniereninsuffizienz. Zeit seines Lebens musste Kennedy deshalb Steroide einnehmen, die seine Rückenprobleme noch verstärkten, denn sie riefen Osteoporose hervor, was wiederum dazu führte, dass drei seiner Wirbel brachen. Dieser Zustand und die Menge an Medikamenten, die Kennedy Zeit seines Lebens – erst recht während seiner Präsidentschaft – einnehmen musste, wurden der Öffentlichkeit verheimlicht.

Roosevelt und Kennedy sind wohl die beiden prominentesten Beispiele für die Täuschung der Amerikaner, was die Gesundheit ihres Staatsoberhaupts angeht. Auch vorher und nachher trachteten Amtsinhaber, ihren Gesundheitszustand zu verschleiern. Der Fall von Joe Biden ist da nur ein weiterer Eintrag in dieser illustren Liste.

In Deutschland heißt es oft: Erkältung

Die Amerikaner sind aber nicht die Einzigen, die versuchen, den Gesundheitszustand ihres Staatsoberhauptes zu verschleiern. Auch auf dem alten Kontinent gab und gibt es diese Bestrebungen. In Frankreich hat die Vertuschung Tradition. Georges Pompidou starb 1974 im Amt. Für die Öffentlichkeit kam das überraschend. Eingeweihte wussten allerdings schon seit Monaten, dass der Präsident unter Blutkrebs litt. Seine Witwe teilte den Franzosen erst acht Jahre später mit, woran ihr Mann gestorben war. Jeder seiner vier direkten Amtsnachfolger versprach Transparenz im Hinblick auf seine Gesundheit – und jeder einzelne brach dieses Versprechen.

Valéry Giscard d’Estaing ließ kein einziges Gesundheitsbulletin veröffentlichen. François Mitterrand verheimlichte in den 14 Jahren seiner Amtszeit, dass bei ihm bereits im Jahr seines Amtsantritts Prostatakrebs diagnostiziert worden war. Jacques Chirac versprach im Wahlkampf, „bedeutsame Informationen“ über seine Gesundheit öffentlich zu machen. Im Amt dann lehnte er regelmäßige Informationen unter Hinweis auf seine Privatsphäre ab. Nicolas Sarkozy gelobte, mit dieser Heimlichtuerei zu brechen, ließ sich dann aber heimlich wegen eines Abszesses behandeln, wie Medien kurz nach dem Eingriff herausfanden.

In Deutschland lautet die Auskunft, wenn es um die Gesundheit des Kanzlers nicht gut bestellt ist, meist: Erkältung. So war es beispielsweise bei Konrad Adenauer, der eigentlich unter einer Lungenentzündung litt. Auch Helmut Kohls Krankenhausaufenthalt wegen einer Knie-OP wurde so begründet und auch Helmut Schmidts Ohnmachtsanfälle – späteren Aussagen zufolge wurde er während seiner Amtszeit mehr als 100-mal bewusstlos. Mit einer Erkältung waren die Zitteranfälle Angela Merkels allerdings nicht zu erklären. Bei Nachfragen, wie es der Kanzlerin gehe, mauerten ihre Sprecher: Alles sei gut, hieß es. In ihren im vergangenen Jahr erschienenen Memoiren schrieb sie, dass keine Krankheit dazu geführt habe, sondern ihr Körper „dabei war, Spannungen abzubauen, die er über lange Zeit aufgebaut hatte“.