Ghadir al-Khayer beäugt misstrauisch die mit Sturmmasken vermummten Rebellenkämpfer, die gerade aus einem Geländewagen mit getönten Scheiben aussteigen. Sie schreiten selbstbewusst in den verkohlten Prunkbau, der das verkörpert, was sie hassen: das Regime des gestürzten Gewaltherrschers Baschar al-Assad. Hier in Qardaha, dem Heimatort des Assad-Clans, liegt Hafiz al-Assad begraben, der Begründer der Familiendynastie, die länger als 54 Jahre über Syrien herrschte. Aufständische hatten das Mausoleum vor einigen Tagen in Brand gesteckt. Jetzt kommen siegreiche Milizionäre, um es zu besichtigen. Sie sind die neuen Machthaber. Aber anders als Ghadir al-Khayer, ein Staatsangestellter aus Qardaha, sind sie Fremde hier.

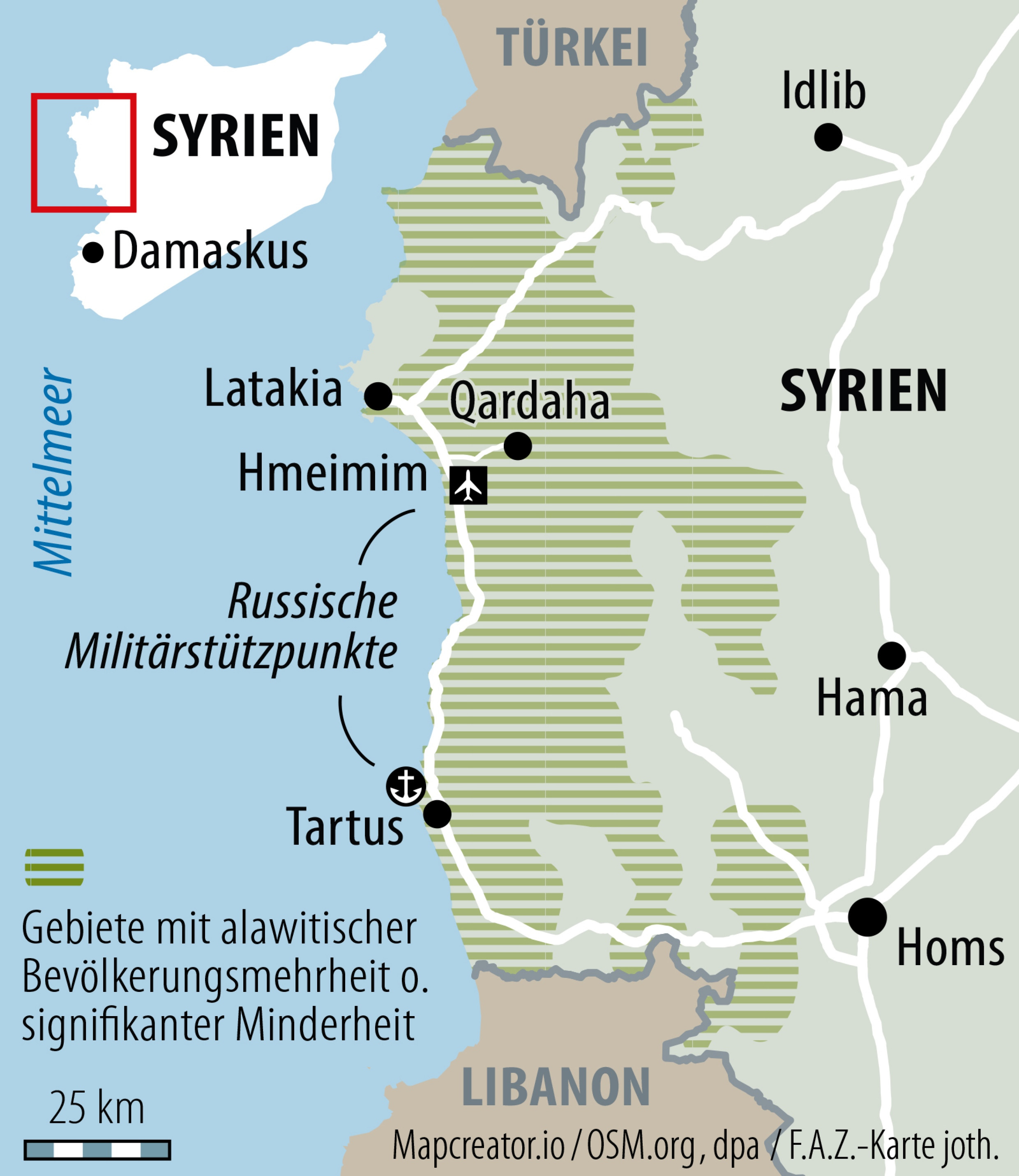

Qardaha liegt im Bergland an der Küste, dem Kernland der Alawiten. Jener Minderheit, deren Gefolgschaft eine tragende Säule des alten Regimes war. Alawiten saßen auf zentralen Posten in Geheimdienst und Militär, waren Assads grausame Folterknechte, richteten bestialische Massaker an den Gegnern des Präsidenten an, kommandierten Belagerungen, um Rebellenhochburgen auszuhungern. Zugleich waren sie Kanonenfutter in Assads Krieg gegen die Aufständischen. Jetzt fühlen sie sich wie die großen Verlierer des Kriegs. Im Stich gelassen von Assad, der sich klammheimlich aus dem Staub gemacht hat. Seine Leute hat er verwirrt und verängstigt zurückgelassen.

Ghadir al-Khayer versucht noch abzuschätzen, ob die schwer bewaffneten Männer, die aus der Millionenstadt Aleppo im Norden Syriens kommen, freundlich oder feindlich gesinnt sind. Da geht der bärtige Anführer des Trupps schon auf ihn zu und sagt: „Du und ich, wir sind eins. Ganz Syrien ist eins.“ Es entspinnt sich eine freundliche Unterhaltung, an deren Ende die Männer einander mit einer Umarmung und Wangenküssen verabschieden. Es könnte eine Szene aus einem Werbefilm der neuen Herrscher für ein besseres Syrien sein: Auf den rauchenden Trümmern des alten Regimes finden die Syrer zusammen, um ein neues Land aufzubauen.

Doch kurz nach den Wangenküssen im Mausoleum, nur wenige Schritte die Straße herunter, sitzt eine verängstigte Familie in ihrem Wohnzimmer und berichtet von Drohungen, Beschimpfungen und Übergriffen durch islamistische Rebellen. „Sie tragen Rachegelüste in ihren Herzen“, sagt ein früherer Soldat. Eine alte Frau tritt in den Raum. „Sie schießen oben am Mausoleum“, sagt sie. Anscheinend lässt nur irgendjemand seine Wut am Assad-Grab aus, wie es immer wieder mal passiert. Aber Leute rennen in Panik davon. Das Gespräch wird abgebrochen, noch bevor der obligatorische Kaffee serviert werden kann.

Später gibt es Feuergefechte in der Stadt. Wer da genau auf wen geschossen hat und aus welchen Gründen, bleibt unklar. In der ganzen Region werden offene Rechnungen beglichen, private und politische. Aber was auch immer an diesem Tag in Qardaha geschehen ist: Die Angst der Alawiten vor den neuen Machthabern ist hier noch einmal verstärkt worden.

Den Zusicherungen der neuen Machthaber schenkt er wenig Glauben

Schüsse und Küsse liegen in diesen Tagen ebenso eng beieinander wie Hoffnung und Horror. Als Ghadir al-Khayer nach dem Vorfall am Mausoleum in seinem Haus am Esstisch Platz nimmt, hat sich sein Ton geändert. Er hatte zuvor wie viele andere Alawiten gesagt, er sei nach Assads Sturz hin- und hergerissen zwischen Freude vor dem Ende der Unterdrückung und Sorge, dass Syrien von einer alawitischen Diktatur unter die Herrschaft einer islamistischen Diktatur geraten könne. Jetzt gerade überwiegt die Angst. „Wie kann man Leuten trauen, die neben der Flagge des neuen Syriens immer auch ihre islamistischen Banner aufhängen?“, schimpft er. Einer seiner Brüder, ein Elektriker, witzelt düster: „Mach lieber noch ein Foto von uns, bevor sie uns die Köpfe abschlagen.“

Der Zusicherung des neuen starken Mannes Abu Muhammad al-Golani, des Anführers der Islamistenallianz „Hay’at Tahrir al-Scham“ (HTS), dessen Männer den Checkpoint am Ortseingang von Qardaha bemannen, schenkt er wenig Glauben. Golani hat seinen Kampfnamen abgelegt, benutzt nun seinen bürgerlichen Namen Ahmed Schara’a. Er hat angekündigt, Minderheiten würden geschützt, ihre Religionsfreiheit und ihre Sicherheit gewahrt. Ghadir al-Khayer sagt: „Jetzt gerade benehmen sie sich – aber wer weiß, wie lange?“

Das Haus von Ghadir al-Khayer ist zu einem Rückzugsort für seine Familie geworden. Und es ist zugleich ein Ort, an dem sich nicht nur die innere Zerrissenheit vieler Alawiten abbildet, sondern auch die Bruchlinien innerhalb der Gemeinschaft. Ghadir al-Khayer verachtet das Regime schon lange. Einer der zwei Brüder, die bei ihm eingezogen sind, war ein General in der Armee aus Damaskus, zuständig für Panzer-Instandhaltung. Jetzt steht er vor dem Nichts, wurde kaltgestellt.

Gefragt, wie es sich anfühle, dass Assad die Armee nach Jahren des Blutvergießens einfach zurückgelassen hat, dass all das Blutvergießen völlig vergebens war, ringt der einstige General um eine Antwort und weicht am Ende aus. Ghadir al-Khayer hingegen feiert die Frage an seinen Bruder, als hätte seine Lieblingsfußballmannschaft gerade ein Tor geschossen.

Der Bruder selbst hält sich an der Hoffnung fest, dass die Tausende von Offizieren, die jetzt kaltgestellt worden sind, wieder gebraucht werden. Der zweite Bruder, der bei Ghadir al-Khayer eingezogen ist – er ist Elektriker – tut sich weniger schwer damit, wie schmerzhaft es ist, sich zu fragen, wofür man die vergangenen Jahre eigentlich gelebt hat. „Das waren alles Lügen“, sagt er über die Parolen der alten Machthaber. Sie hätten ihm weisgemacht, sie stünden gegen den amerikanischen Imperialismus ein, gegen die Machtübernahme des politischen Islam, der die Alawiten auslöschen werde.

Als habe sich das Regime in Luft aufgelöst

Bei beiden Brüdern ist gerade allerdings die Wut auf Assad das vorherrschende Gefühl. „Er hat uns das Messer in den Rücken gestochen“, sagt der General über die stillschweigende Flucht des Gewaltherrschers. Einen offiziellen Befehl habe er nicht erhalten, sagt er. Ein Freund habe ihn um drei Uhr am Morgen angerufen und gesagt, es sei vorbei, er solle nach Hause gehen und seine Familie beschützen. Also fuhr er los. Seine Tochter, sagt er, habe sich ehrenhafter verhalten als der Präsident. „Sie war wie besessen davon, dass wir unsere zwei kleinen Hühner retten, damit sie nicht umgebracht werden.“

Nicht nur in Qardaha, in der gesamten alawitischen Küstenregion ist es so, als habe sich das Regime auf einmal in Luft aufgelöst. Sie seien einfach verschwunden, heißt es überall auf die Frage nach den hohen Kadern des alten Regimes, den Warlords und Mafiapaten, die unter dem Schutz des Regimes ihren dunklen Geschäften nachgingen. Die Schnellstraßen zwischen großen Städten wie Tartus und Latakia sind gesäumt von Panzern und Militärlastern, die einfach stehen gelassen wurden. Die unzähligen Militärcheckpoints sind verwaist. Wenn es dunkel wird, traut sich kaum jemand mehr vor die Tür.

Ein Bäcker, der an einer der Schnellstraßen Fladenbrote verkauft, hat nicht nur Angst vor der Rache der Islamisten, sondern auch vor der Rechtlosigkeit. „Heute haben sie wieder zwei Leichname unter der Brücke dahinten gefunden“, berichtet er. Sein Vater, der das Geschäft seit Jahrzehnten führt, blickt kurz vom rauchenden Ofen auf und sagt: „Uns beschützt nur Gott.“

Über Jahrzehnte hatte das Assad-Regime den Alawiten eingebläut, ihr einziger Schutz zu sein. Es gab sich einen säkularen Anstrich, war zugleich konfessionalistisch. Generationen von Alawiten wuchsen in dem festen Glauben auf, ihre Existenz sei bedroht von den Sunniten, die in Syrien die Mehrheit stellen. Die Alawiten sind Anhänger einer Geheimreligion, die aus der schiitischen Richtung des Islam hervorgegangen ist. Sunnitischen Eiferern gelten sie als Ungläubige. Ihr kollektives Gedächtnis ist geprägt von Verfolgung durch sunnitische Herrscher, von einem harten Leben in Armut.

Hafiz al-Assad, der 1971 an die Macht gelangte, machte die Alawiten zu Geiseln des Regimes. Sein Sohn Baschar machte sich das zunutze, als er 2011 mit einem Aufstand konfrontiert war. Und der Hass auf die Alawiten, den viele sunnitische Aufständische hegten und der durch die Gräueltaten von Armee und Geheimdienst noch verschärft wurde, spielte ihm in die Hände. Heute werden in alawitischen Wohnungen Forderungen erhoben, man wolle Assad selbst erledigen – man solle ihn am besten in jeder alawitischen Stadt, in jedem alawitischen Dorf einmal aufknüpfen.

Dass sie von der Herrscherfamilie getäuscht wurden, dämmerte vielen Alawiten schon Jahre vor dem Kollaps des Regimes. Sie hatten die Herrschaft von Baschar al-Assad verteidigt, aber sie blieben arm, während Günstlinge des Regimes sehr reich, Warlords und Drogenbarone mächtig wurden. Das Regime war schon lange morsch, Assads Glaubwürdigkeit durch den alltäglichen wirtschaftlichen Überlebenskampf schon lange untergraben. „Viele hier in Qardaha müssten sich Geld leihen, um euch einen Kaffee anbieten zu können“, sagt Ghadir al-Khayer, der ebenfalls in einfachen Verhältnissen lebt.

„Jetzt ist Syrien frei, ich kann offen reden“

Der Heimatort der Assads ist gezeichnet von Wirtschaftsnot und Vernachlässigung. Jenseits des prunkvollen Mausoleums hat das Regime der kleinen Stadt im Bergland vor der Küste keinen Glanz verliehen. In einer Landschaft von bukolischer Schönheit, gesprenkelt mit Orangenhainen, stehen verwitterte Häuser, in denen viele Familien ums tägliche Überleben kämpfen. Keine ausgebauten Straßen führen in den Ort, kein modernes Krankenhaus steht dort. Hafiz al-Assad, ein Aufsteiger aus dem alawitischen Militärproletariat, hatte außerdem die traditionellen alawitischen Eliten an den Rand gedrängt.

Saad Mohammed stammt aus einem der großen alawitischen Häuser. Er hat seit Jahren diskret daran gearbeitet, die Erzählung des Regimes zu untergraben und seine Leute aus der Geiselhaft des Assad-Clans zu befreien. Er hat im „Rat der syrischen Charta“ mitgearbeitet, der einen neuen syrischen Gesellschaftsvertrag entwirft und die giftige Erzählung der Assads infrage stellen sollte. Und dann brach das Regime auf einmal völlig unerwartet zusammen.

„Jetzt ist Syrien frei, ich kann offen reden“, jubelt Saad Mohammed. Den Alawiten seien jetzt endlich die Augen geöffnet worden. „Aber die Erkenntnis, dass sie nur Puppen des Regimes waren, dass sie nur die Herrschaft der Assads und nicht das Land verteidigt haben, kam spät.“ Vielleicht liegt es an seiner politischen Arbeit oder an seinem Hass auf die Assads – aber bei Saad Mohammed überwiegen Freude und Optimismus. In Tartus, wo er lebt, kehrt langsam der Alltag zurück, berichtet er. Die neuen Machthaber führten sich „staatsmännisch“ auf, arbeiteten daran, die Verwaltung und die Wirtschaft zum Laufen zu bringen. Es habe Treffen mit alawitischen Würdenträgern gegeben, und es sei ihnen versichert worden, die Alawiten hätten nichts zu befürchten. „Die Ängste sind legitim“, sagt Saad Mohammed. „Die Zukunft ist noch ungewiss.“ Aber er will sich weiter dafür einsetzten, Zuversicht unter seinen Leuten zu verbreiten. Sie haben das bitter nötig.

Vielen geht es wie dem Ladenbesitzer in der Küstenstadt Latakia, der sich abrackert, um irgendwie seine Familie durchzubringen, der um einen Bruder trauert, der in Assads Streitkräften verheizt wurde. Der Angst hat, vor der Rache der Sieger und davor, den Rest seines Lebens im syrischen Abseits verbringen zu müssen, in das sich die Alawiten manövriert haben. In Latakia, wo die reichen Profiteure des Kartells an der Spitze des Staates ausschweifende Partys feierten, haben jetzt bärtige Milizionäre die Ferienanlagen aus dem gehobenen Preissegment besetzt, gehen auf der Küstenpromenade spazieren.

Die Sunniten, die einen Großteil der Bevölkerung von Latakia ausmachen, feiern auf der Straße. Als am Freitag eine Großdemonstration organisiert wird, erklingt in einem der Armenviertel nicht nur der Jubel über ein „freies Syrien“, sondern auch die Lobpreisung der Größe Gottes „Allahu akbar“. Ein alawitischer Passant, der den fröhlichen Demonstrationszug beobachtet, sagt, das mache ihm Angst.

Alawitischen Persönlichkeiten wie Saad Mohammed, die ihren Leuten einen Ausweg aus dem Abseits und der Angst eröffnen wollen, steht harte Arbeit bevor. „Wir brauchen Versöhnung“, sagt er. Und es müsse eine Versöhnung sein, die nicht nur die Verbrechen der Alawiten, sondern auch Leid anerkenne. Viele waren Mörder – und zugleich Opfer von Zwang und Verblendung. Die Alawiten wurden ausgeblutet wie keine andere Bevölkerungsgruppe. Manchen alawitischen Dörfern ist fast eine gesamte Generation junger Männer verloren gegangen.

„Es war doch nicht ihre Schuld“, sagt ein alter Mann, der in Latakia auf einem verwaisten Soldatenfriedhof nach dem Rechten sieht. Wer wisse schon, ob die Entschädigungen an die Hinterbliebenen jetzt weiterbezahlt werden. Wann die Busse wieder führen, mit denen die meisten Trauernden normalerweise kommen. Viele von ihnen, sagt er, hätten jetzt Angst vor der Zukunft. „Man muss auch sie in Erinnerung behalten“, sagt er, und blickt auf das Gräberfeld. Hier weht noch eine ausgefranste Flagge des alten Regimes. Hier hängen noch kraftstrotzende Bilder Assads neben den Porträts der Gefallenen. Die Sonne hat sie so sehr ausgebleicht, dass manche Gesichter schon nicht mehr zu erkennen sind.