Mit dem Doktortitel und einer Green Card in der Tasche landete 1959 ein junger deutscher Physiker in San Francisco. Sein Ziel war eine alte Obstscheune im damals noch beschaulichen Städtchen Mountain View des kalifornischen Santa-Clara-Tals. Darin arbeitete eine kleine Truppe Wissenschaftler und Techniker, die sich um William Bradford Shockley scharte, den Erfinder des Transistors und Physik-Nobelpreisträger von 1956. Der junge Physiker war Hans-Joachim Queisser, der in Kalifornien den Beginn des Silizium-Zeitalters miterleben durfte. Die kleine Hütte sollte die Keimzelle des legendären Silicon Valley werden.

Dabei standen die Zeichen damals schlecht für Shockleys Gruppe. Die „Shockley Transistor Corporation“ stand kurz vor der Pleite. Acht wichtige Mitarbeiter hatten in einer Palastrevolution die Firma verlassen, die keine großen Gewinne machte. Die Abtrünnigen, die statt der von Shockley favorisierten Vierschichtdioden lieber Transistoren auf Siliziumbasis bauen wollten, machten ihr Glück und gründeten im Santa-Clara-Tal eigene erfolgreiche Firmen wie Intel. Der Vater des Transistors dagegen scheiterte: Seine Firma machte Konkurs und wurde zweimal verkauft.

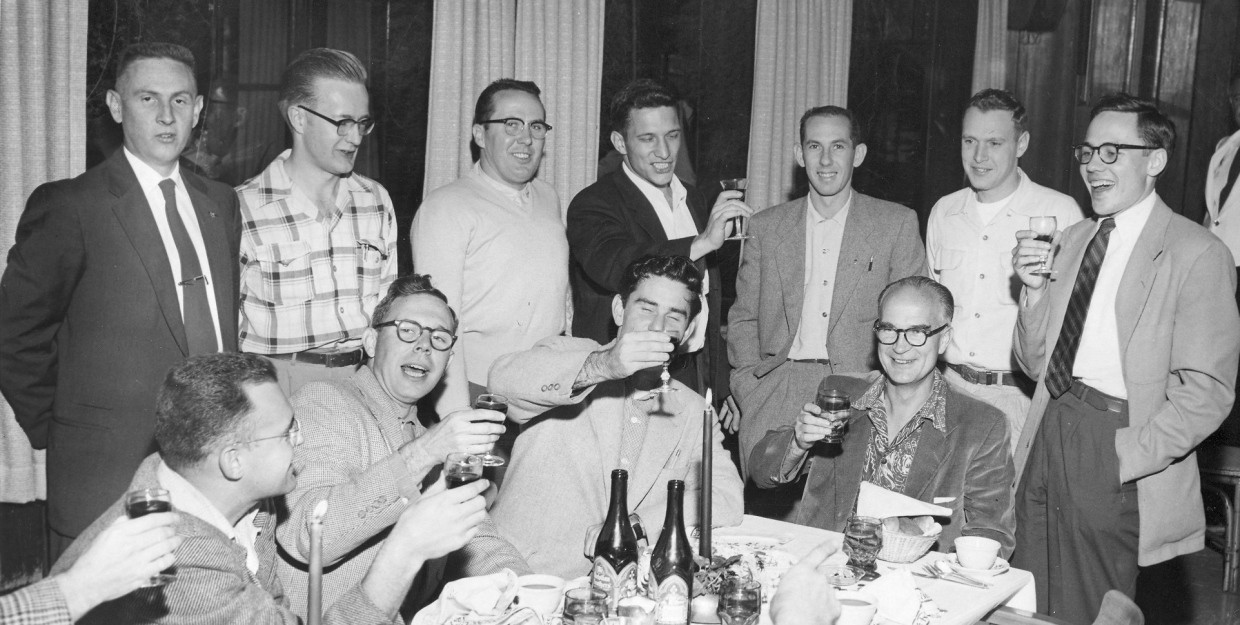

„Trotz der Schwierigkeiten war es eine spannende Zeit“, erinnerte sich Queisser später. Er habe von Shockley alles gelernt, was man damals über das noch junge Gebiet der Halbleiterphysik wusste. An der aufkommenden Mikroelektronik faszinierte ihn die enge Verbindung von Grundlagenforschung und Anwendung. Im Zuge des Sputnik-Schocks erhielt Shockleys Star-Up einen Regierungsauftrag: Sie sollte Solarzellen aus Silizium für die Raumfahrt zu entwickeln. Gemeinsam mit seinem Chef entwickelte Queisser eine Theorie, dank derer sich der – noch heute gültige – maximal mögliche Wirkungsgrad einer Silizium-Solarzelle berechnen ließ.

Als die Schwierigkeiten von Shockleys Firma größer wurden, wechselte Queisser 1964 zu den Bell Labs in Murray Hill in New Jersey, wo er sein Wissen erweiterte. Zwei Jahre später bot sich für den am 6. Juli 1931 in Berlin geborenen Physiker eine Chance, nach Deutschland zurückzukehren. Auch dort wollte er die Halbleiterforschung etablieren – möglichst in Symbiose mit der Industrie, was ihm allerdings nur teilweise gelang. Queisser wurde 1969 beauftragt, das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart zu gründen, das er als Direktor bis zu seiner Emeritierung 1998 leitete. Dank seines Engagements wurde das Institut zu einem Zentrum der Halbleitertechnologie und erwarb sich schnell internationale Reputation.

Queisser pflegte früh intensive Kontakte nach Japan, unter anderem zur Firma Sony, was ihm dem Spott vieler Kollegen einbrachte. Doch er ließ sich nicht beirren. Wissenschafts- und Wirtschaftsminister der Bundesrepublik suchten in den achtziger Jahren zunehmend seinen Rat, wie man den Vorsprung der Amerikaner und Japaner auf dem Gebiet der Speicher- und Computerchips aufholen könne. Doch alle Anstrengungen halfen nichts. Politik und Wirtschaft zeigten sich zu seiner Enttäuschung hierzulande zu träge, um auch Forschungsergebnisse rasch in die Anwendung zu bringen.

Der Pioniergeist von einst schien Queisser auch noch im hohen Alter zu beflügeln. Der quirlige Forscher, der zahlreiche Beiträge auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung publizierte, reiste so oft es ging nach Japan, um alte Kollegen zu besuchen. Auch seinem ehemaligen Institut in Stuttgart blieb er bis zuletzt treu. Traf man ihn dort, nahm er den Besucher gerne mit auf eine Reise in die alte Obstscheune im Silicon Valley, wo auch für ihn alles begann. Am Freitag in der vergangenen Woche ist Hans-Joachim Queisser im Alter von 93 Jahren gestorben.