Wer Deutschlands Handel mit der größten Volkswirtschaft der Welt verstehen will, sollte klein anfangen – zum Beispiel bei den Kaffeefiltern. Denn hinter einem gewaltigen Wust von undurchdringbar komplexen Güterströmen im Wert von 252 Milliarden Euro im Jahr stehen oft unscheinbare Alltagsprodukte. Riensch & Held heißt ein Unternehmen, 1845 gegründet als Außenhändler für Kaffee, Tee und Silber, das heute in Hamburg Filter in allen erdenklichen Formen für den Weltmarkt produziert: für Medizintechnik, Dunstabzugshauben, Staubsauger und eben Kaffeemaschinen. 20 Prozent davon gehen in die Vereinigten Staaten, erzählt Geschäftsführer Christian Justus. Manche Filter landen dort direkt, andere über den Umweg nach Ostasien, wo sie von anderen Unternehmen in Geräte verbaut werden, die dann in amerikanischen Küchen stehen.

Wie viele andere große und kleine Unternehmen in Deutschland musste sich Riensch & Held zuletzt intensiv mit den Stimmungsschwankungen von Donald Trump beschäftigen. Der Umsatz mit manchen Filtern ging erst hoch, weil die Kunden auf Lager kauften, dann wieder runter. Zehn Prozent Wachstum hatte Justus eigentlich angepeilt für dieses Jahr, stattdessen wird das Unternehmen wohl bei plus/minus null herauskommen. Dann kam im Juli die Ankündigung Trumps, die Zölle würden ab dem 1. August auf 30 Prozent erhöht, wenn es keinen Deal gibt. Wenn das so käme, hatte der europäische Handelskommissar Maroš Šefčovič gesagt, würde es den transatlantischen Handel zum Erliegen bringen.

Ist das wirklich so? „30 Prozent, das ist schon ein Hammer“, sagt Christian Justus. Wenn es tatsächlich so käme, könne er für nichts garantieren. Der Geschäftsführer des deutschen Außenhandelsverbands, Dirk Jandura, formuliert es noch drastischer: „30 Prozent sind ein Killer für den deutschen Handel.“ Allerdings spricht Jandura dabei über die reinen Handelsunternehmen, die nicht selbst produzieren. Die Händler operieren mit sehr viel kleineren Margen. Kaum ein Außenhändler könne den Zollaufschlag an seine Kunden weiterreichen. Selbst zehn Prozent Zoll seien „für einen Händler etwas ganz anderes als für einen Produzenten“.

Mit 15 Prozent Zoll kann man arbeiten

Aber die Handelsunternehmen sind eben nur ein Teil des deutschen Exports. Und dass der Ernstfall von 30 Prozent überhaupt eintritt, das scheint eher unwahrscheinlich, nachdem sich die EU und die USA Ende der Woche einem Deal näherten. 15 Prozent auf alles außer Stahl, wo weiterhin ein Sonderzoll von 50 Prozent gelten soll, so wurde zuletzt kolportiert – wenn denn der Präsident im Weißen Haus zustimmt.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

15 Prozent, damit kann man arbeiten. Auch wenn sie wehtun: Keines der Unternehmen, mit denen die F.A.S. für diesen Text gesprochen hat, hielt Zölle in dieser Größenordnung für ein unüberwindbares Handelshemmnis. So auch Christian Justus: Die Filter aus Hamburg sind auf dem amerikanischen Markt kaum zu ersetzen. Die Konkurrenz sitzt ebenfalls in Europa oder in Asien, keiner von ihnen hätte also einen Zollvorteil. Könnten, wie Donald Trump es sich wünscht, neue Filterhersteller in den USA entstehen, die ihm Konkurrenz machen? Völlig unrealistisch, glaubt Justus. Er hat sich selbst mit der Idee einer Produktion in den USA beschäftigt und sie verworfen: Keine Fachkräfte, hohe Löhne, eine unglaublich teure Logistik, es ergibt einfach keinen Sinn.

Es braucht schon etwas mehr, um den Handel zum Stillstand zu bringen, die Kräfte der internationalen Arbeitsteilung sind stark. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat simuliert, wie sich ein Zoll von 30 oder 15 Prozent auf europäische Güter volkswirtschaftlich auswirken würde. „Auch bei 30 Prozent würde der Handel nicht zum Erliegen kommen“, sagt Holger Görg, der Direktor für Außenhandel des Instituts. „Das ist auch zwischen den USA und China bei 145 Prozent Zoll nicht passiert.“

Kurzfristig müsste Deutschland bei 30 Prozent Zoll mit einem Einbruch der Exporte in die USA von neun Prozent rechnen. Allerdings machen die USA nur zehn Prozent des gesamten deutschen Außenhandels aus, weshalb die Auswirkungen auf die Exporte insgesamt nur überschaubare 0,66 Prozent betragen würden. Und weil Deutschland zwar stark vom Export abhängt, aber auch Güter für den inländischen Markt produziert werden, ist der Rückgang der Produktion mit 0,62 Prozent noch einmal etwas niedriger. Das klingt nicht nach viel, kann aber in einer langsam wachsenden Volkswirtschaft wie Deutschland den Unterschied machen, ob es im nächsten Jahr überhaupt wieder Wachstum gibt oder nicht.

Maximal 0,5 Prozent Wachstumseinbußen

Das ist das Extremszenario. Sollte nun der Deal tatsächlich Bestand haben, kommt es auf die Ausgestaltung an. 15 Prozent auf alles würde den Berechnungen aus Kiel zufolge bedeuten, dass die Produktion nur um 0,13 Prozent schrumpft beziehungsweise weniger wächst. Blieben die Sektorzölle auf Autos und Stahl in Kraft, wären es noch 0,5 Prozent Schrumpfung. Auch eine mögliche Konzession der EU, amerikanische Importe von Zöllen zu befreien, würde sich in ähnlicher Größenordnung negativ auf das Wachstum auswirken.

Unabhängig davon, ob nun 30 oder 15 Prozent am Ende stehen: „Kurzfristig können viele dieser Güter nicht ersetzt werden“, sagt Görg. „Die USA haben einfach nicht die Kapazität dafür. Das heißt, dass das Preisniveau steigen wird.“ Hinzu kommt, dass viele Unternehmen weniger mit amerikanischen Wettbewerbern konkurrieren, sondern mehr mit anderen Europäern oder Asiaten – so wie der Kaffeefilterhändler Christian Justus. Wenn überall die Zölle steigen, in China sogar noch mehr als in Europa, dann entsteht auch kein Wettbewerbsnachteil für deutsche Firmen.

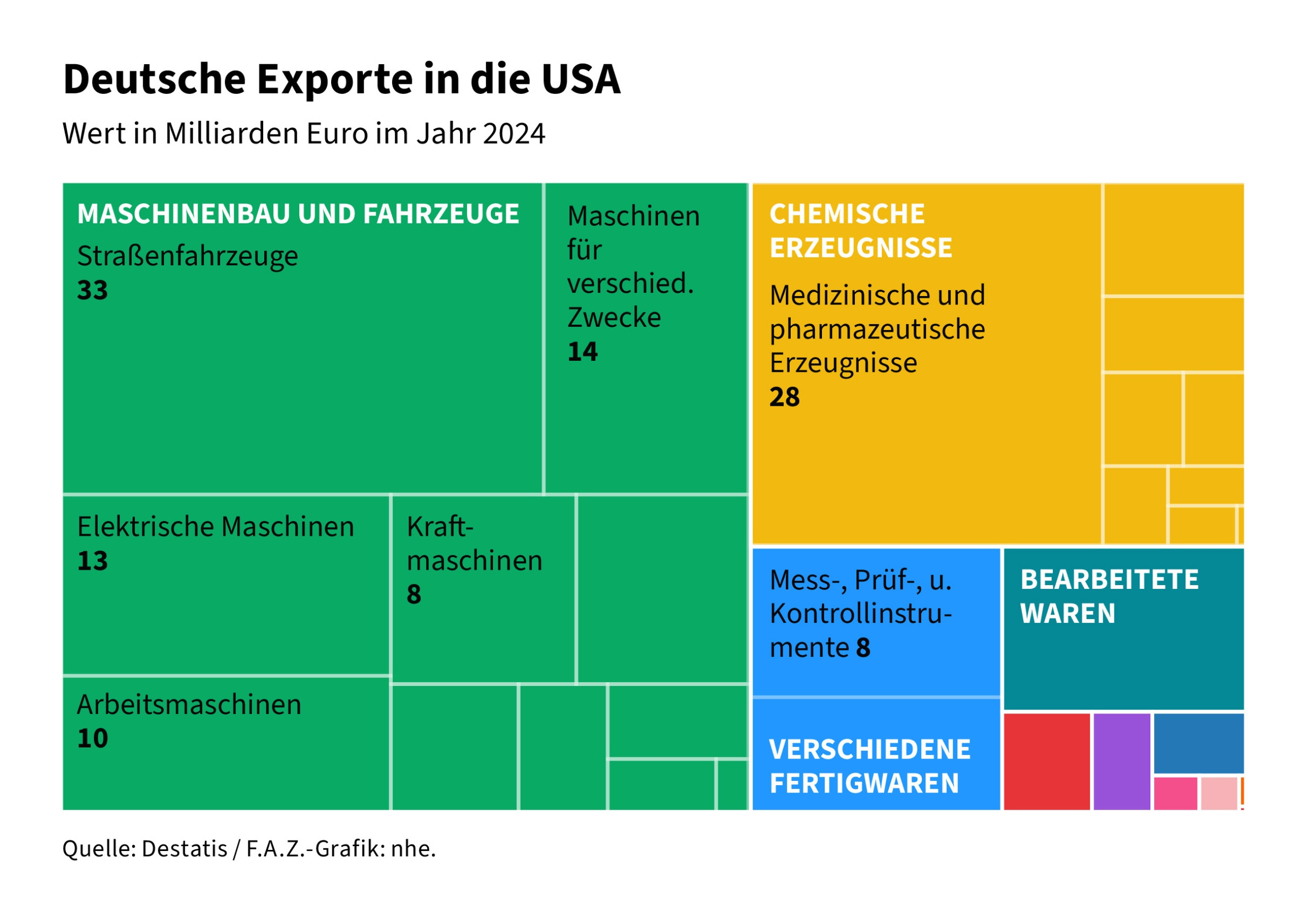

Nun mag die Relevanz des amerikanischen Marktes für den Großteil der deutschen Volkswirtschaft überschaubar sein. Manche Branchen allerdings hängen deutlich mehr am amerikanischen Markt. Von den gut 160 Milliarden Euro, die Deutschland bisher im Jahr in die USA exportiert, entfallen 80 Prozent auf nur drei Gruppen von Gütern: Fahrzeuge, Maschinen und chemische Erzeugnisse, überwiegend Pharmaprodukte.

Alle drei Branchen haben mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen. Und in allen dreien gibt es gute Gründe, optimistisch zu bleiben, dass sie ihre Position auf dem amerikanischen Markt halten können.

Kein Nachteil gegenüber China und Japan

Am schwersten treffen die Zölle die Autokonzerne. BMW, Volkswagen & Co. sind ohnehin in einer angespannten Wettbewerbslage. VW hat gerade bekannt gegeben, dass die Zölle den Konzern allein im ersten Halbjahr 1,3 Milliarden Euro gekostet haben. Die Autos sind unter den deutschen Exporten noch das Produkt, das sich am ehesten ersetzen lässt. „Je spezieller das Produkt, desto besser“, sagt Handelsökonom Görg. „Wenn Sie einfach ein Standardauto in die USA exportieren, kann das relativ leicht ersetzt werden, wenn die Kunden keine ganz starke Präferenz für deutsche Autos haben – was es durchaus auch gibt.“ Autozölle waren zuletzt mit 25 Prozent höher als der Basiszoll. Die gute Nachricht für die Branche ist allerdings, dass Berichten zufolge im Rahmen des Zolldeals auch der Autozoll auf die allgemeinen 15 Prozent fallen soll – wenn der Deal denn Bestand hat. Das wäre eine Erleichterung für die Branche und würde bedeuten, dass es keinen handelspolitischen Nachteil gegenüber Autonationen wie China oder Japan gibt.

Etwas anders sieht es im Maschinenbau aus, wo viele Unternehmen in einem hoch spezialisierten Nischensegment operieren und dementsprechend schwer zu ersetzen sind. Der Branchenverband warnt zwar vor erheblichen Auswirkungen auf das Geschäft angesichts der Wichtigkeit des amerikanischen Marktes. Man beobachte eine „deutliche Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen. Unsere Mitglieder verfügen nicht über Margen, die einen derart massiven Zollaufschlag auffangen könnten.“

Allerdings trägt zu der Zurückhaltung womöglich auch einfach die Unsicherheit in der Zollfrage bei, die viele Unternehmen als größeres Übel beklagen als einen etwas höheren Zoll. Und auch, wenn die Margen die 30 Prozent nicht schlucken könnten: Vielleicht müssen sie das gar nicht. Die Maschinenbauer selbst klingen jedenfalls zuversichtlich, dass sie Preise weitergeben können. „Ein kompletter Zusammenbruch des Handels ist aus unserer Sicht nicht zu erwarten“, sagt Sebastian Springer, Mitglied der Geschäftsleitung des Wuppertaler Unternehmens Becker, das Vakuumpumpen herstellt. „Die Zölle werden unsere in Deutschland gefertigten Produkte für viele amerikanische Kunden signifikant verteuern. Gleichzeitig wissen viele Amerikaner um den Wert deutscher Qualitätsprodukte.“

Drohen 200 Prozent Zoll auf Arzneimittel?

Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass deutsche Maschinenbauer es mit einem protektionistischen Regime zu tun bekommen. Ein Hoffnungsschimmer ist da ausgerechnet der transaktionalistische Ansatz von Donald Trump. Wo jede Regel zur Disposition für mögliche Deals steht, da gibt es auch Raum für Ausnahmen. „Die Kunden sind in der Regel Firmen, die selbst politischen Einfluss haben“, sagt Till Schreiter, Geschäftsführer des Anlagenbauers ABP Induction. „Wenn deren Investitionen Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen schaffen, haben sie auch den Einfluss, dass sie von Einfuhrzöllen schon mal ausgenommen werden. Das haben wir in Indien gesehen und in China.“ Wo das nicht geschieht, will auch Schreiter die Zölle selbstredend an die amerikanischen Kunden weitergeben.

Noch einmal anders gelagert ist die Lage in Deutschlands drittgrößter US-Exportindustrie, der Pharmabranche. Arzneimittel sind bisher von den Zöllen ausgenommen und sollen das auch bleiben. Die größere Gefahr geht hier von einem möglichen Sektorzoll von 200 Prozent aus, den Trump vor Kurzem in den Raum geworfen hat. Bisher ist davon auszugehen, dass Pharmaprodukte auch bei einem 15-Prozent-Deal ausgenommen bleiben.

Und wenn es doch anders kommt? Die Pharmabranche hat den Nachteil, dass sie streng reguliert ist, Preise sind oft weit im voraus festgelegt. Einfach so die Preise anpassen und den Zoll an den amerikanischen Verbraucher weitergeben, das geht nicht. Zölle hätten durchaus erhebliche Auswirkungen auf die Wertschöpfungsketten der Branche, deren Produktion wegen der Regulatorik konzentriert in wenigen Ländern ist, sagt Claus Michelsen, der beim Verband der forschenden Pharmaunternehmen für Wirtschaftspolitik zuständig ist. Andererseits haben die Pharmaunternehmen aber auch einen gewaltigen Vorteil darin, dass sie quasi nicht ersetzbar sind, solange der Patentschutz auf Medikamente läuft.

Im transatlantischen Handel spielen besonders solche innovativen Produkte eine große Rolle, Generika kommen überwiegend aus China und Indien. „Europa und die USA haben die intensivste Verflechtung, gerade mit Blick auf innovative Arzneimittel“, sagt Claus Michelsen. „Da gibt es eine gegenseitige Abhängigkeit.“ Selbst die Generika sind nicht so einfach zu ersetzen. „Der Zertifizierungsprozess kann Jahre dauern“, sagt Michelsen. „Man kann nicht einfach sagen, wir investieren hier und in drei Monaten produzieren wir.“ Konkret würde das bedeuten, dass den Zoll die amerikanische Seite trägt: „Mittelfristig müssten dann vor allem US-amerikanische Patienten höhere Gesundheitskosten tragen.“

Das größere Problem wird wohl auch in Zukunft die Unsicherheit bleiben. Zwar treffen sich am Sonntag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Donald Trump in Schottland; ein Zollabkommen scheint kurz bevor zu stehen. Aber selbst wenn ein Deal in trockenen Tüchern ist, heißt das nicht, dass Trump sich auch in Zukunft daran hält. Bestes Beispiel ist die Einigung mit Großbritannien. Darin steht schon auf der ersten Seite der Satz: „Beide Seiten erkennen an, dass dies kein bindendes Abkommen ist.“ Solange diese Unsicherheit bleibt, ist allerdings auch unwahrscheinlicher, dass jemand Fabriken in den USA baut, um deutschen Exporten Konkurrenz zu machen. Für solche Investitionen braucht es vor allem Verlässlichkeit.