Bisher kann die US-Flugabwehr das amerikanische Festland nicht gegen modernsten Waffen verteidigen. Trump will das mit einem Jahrhundertprojekt ändern. Wovor der Golden Dome schützen und wie er funktionieren soll.

Mit dem Golden Dome hat Donald Trump kürzlich ein monumentales Verteidigungsprojekt präsentiert: In den kommenden Jahren soll ein System entstehen, das die Amerikanerinnen und Amerikaner gegen Bedrohungen aus der Luft schützt.

Gegenwärtig schützen Amerikas Abwehrsysteme das Festland nur unzureichend vor Bedrohungen aus der Luft. Sie sind grösstenteils noch auf die Gefahren des Kalten Kriegs ausgerichtet. Schutz vor modernsten Waffen, über die beispielsweise China oder Russland verfügen, bieten die gegenwärtigen Systeme nicht.

Der Golden Dome soll das ändern. Das Projekt ist in mehrerlei Hinsicht ein Jahrhundertprojekt: wegen seiner Ambitionen, der eingesetzten Technologien, seiner Kosten und der möglichen Konsequenzen. Doch der Reihe nach.

Konventionelle Luftabwehr

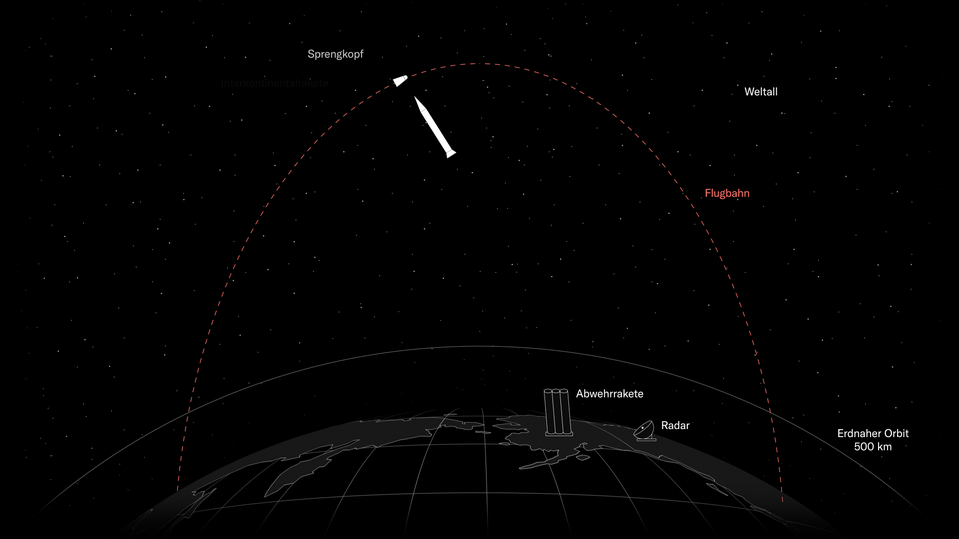

Gegenwärtig ist die Flugabwehr des amerikanischen Festlandes darauf ausgelegt, Interkontinentalraketen zu bekämpfen. Sie stellten im Kalten Krieg die Hauptbedrohung dar.

Inzwischen haben Länder wie China, Russland, aber auch die USA Waffen entwickelt, die mit den gegenwärtigen Systemen kaum abgewehrt werden können. So beispielsweise Hyperschallwaffen oder sogenannte Fobs.

Gleichzeitig beschleunigt eine Hyperschallwaffe auf dem Weg zum Ziel auf über fünffache Schallgeschwindigkeit, mehr als 6000 Kilometer pro Stunde. Die Flugbahn zum Ziel kann von den Verteidigern also nicht mehr vorhergesehen werden.

Ein Fobs, kurz für Fractional Orbital Bombardment System, funktioniert gleich wie eine Hyperschallwaffe, mit einem Unterschied:

Die Dimensionen des Golden Dome

Als Trump das neue Abwehrprojekt erstmals erwähnte, nannte er es noch Iron Dome for America, in Anlehnung an Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome.

Patrick Binning lehrt im Space-Systems-Engineering-Programm an der Johns-Hopkins-Universität. Er sieht beim Golden Dome drei Aufgaben: Überwachung, Integration, Abwehr.

Eine umfassende Verteidigung beginnt mit lückenloser Überwachung feindlicher Waffensysteme. Wollen die USA Interkontinentalraketen, Hyperschallwaffen oder Fobs zerstören, bevor sie ihr Ziel erreichen, müssen sie jederzeit wissen, wo sich die Geschosse gerade befinden. Dafür müssen die USA gemäss Binning neben bestehenden Systemen am Boden Tausende Satelliten im erdnahen Orbit platzieren, die mit Radaren und verschiedenen Sensoren ausgerüstet sind. Das würde es den USA ermöglichen, einen Raketenstart in China, Russland oder Nordkorea umgehend zu entdecken und die Waffe von Beginn an zu verfolgen.

Doch Tausende Sensoren und Radare zu Land, zu Wasser und im Weltraum sind lediglich der erste Schritt zur lückenlosen Verfolgung einer Bedrohung. Deshalb braucht es die Integration all dieser Systeme in einer einzigen Überwachungssoftware. Sie verarbeitet die Daten von gestarteten Raketen in Echtzeit, damit umgehend Abwehrmassnahmen eingeleitet werden können.

Die Schlüsseltechnologie zur Abwehr von Interkontinentalraketen, Hyperschallwaffen und Fobs heisst Space-Based Interceptors: im erdnahen Weltraum stationierte Abfangraketen. Sie sollen feindliche Waffen während deren Aufstieg zerstören, weil dieser bei allen beschriebenen Systemen berechenbar ist.

Abfangraketen im Weltraum als Kernstück des Golden Dome

Experten sind sich einig, dass die USA über die technologischen Fähigkeiten und die nötigen Ressourcen verfügen, um Space-Based Interceptors zu bauen und im All zu platzieren. Doch bisher hat das Verteidigungsministerium nicht kommuniziert, wie die Abfangsysteme aussehen sollen.

Damit Space-Based Interceptors das amerikanische Festland schützen können, werden Zehntausende davon nötig sein. Das zeigt sich am Beispiel Nordkorea.

Physiker der American Physical Society rechnen folgendes Beispiel vor: Wenn Nordkorea die USA mit einer Salve von 10 Interkontinentalraketen angreift, brauchen die USA 16 000 Abfanggeschosse.

In diesem Fall müssten die USA die Abwehrmassnahmen einleiten, sobald ihre Sensoren einen nordkoreanischen Raketenstart signalisierten. Je mehr Reaktionszeit die USA haben wollten, desto mehr Geschosse müssten sie im erdnahen Orbit stationiert haben. Wollten die Amerikaner 30 Sekunden Zeit haben, um zu entscheiden, wie sie reagieren, wären 36 000 Abfangraketen nötig. Und wenn sie auch Alaska und Hawaii schützen wollten, brauchte es nochmals deutlich mehr.

Abfangraketen im Weltraum sollen auch amerikanische Satelliten schützen

Neben dem Schutz des amerikanischen Festlandes sollen die Space-Based Interceptors noch eine weitere Funktion erfüllen. Der Weltraumexperte Binning sagt: «Die Interceptors werden gleichzeitig den amerikanischen ‹space layer› schützen.» Damit meint Binning die Hunderte amerikanischer Militärsatelliten, die um die Erde kreisen. Diese müssten vor Russland und China geschützt werden, sagt er.

Binning ist sich derweil bewusst, dass die USA mit der Stationierung von Tausenden Abfanggeschossen im Weltraum das Wettrüsten unter den drei Weltraummächten weiter antreiben. Das sei das moralische Dilemma, das sich mit jedem neuen Waffensystem stelle, sagt er. Mit dem Golden Dome wollten sich die USA einen Vorteil verschaffen und Aggressoren abschrecken.

Binning macht aber auch deutlich, dass China nachziehen könnte: «Wenn China zu dem Schluss kommt, dass es auch so ein System braucht, dann könnten die Chinesen es auch entwickeln.»

Eine Frage des Geldes und des politischen Willens

Zunächst sind es aber die Amerikaner, die ein solch ambitioniertes Projekt realisieren wollen. Und noch ist völlig offen, wie viel es sie kosten wird.

Binning sagt, die Verantwortlichen des Verteidigungsministeriums wüssten, was beim Bau der Sensoren und bei der Integration der Daten auf sie zukomme. Bei den Space-Based Interceptors hingegen ist noch alles offen.

Die Art und die Zahl der Interceptors dürften am Ende entscheidend sein für die Kosten des Abwehrsystems. Entsprechend weit gehen die Schätzungen auseinander. Trump hat bei der Vorstellung des Golden Dome von 175 Milliarden Dollar gesprochen, der amerikanische Kongress rechnet mit 542 Milliarden Dollar. Und das politisch unabhängige Congressional Budget Office schätzt, das Projekt könnte in den nächsten zwanzig Jahren bis zu 831 Milliarden Dollar kosten. Zum Vergleich: Das jährliche Budget des Verteidigungsministeriums beläuft sich gegenwärtig auf 850 Milliarden Dollar.

Bisher haben republikanische Abgeordnete nur den Einsatz von 25 Milliarden Dollar als Anschubfinanzierung für den Golden Dome vorgeschlagen. Gemäss Experten sind sich Republikaner wie Demokraten bewusst, dass die amerikanische Flugabwehr ausgebaut und auf neue Bedrohungen ausgerichtet werden muss. Aber ob für ein derart teures Projekt über eine genügend lange Zeit ein überparteilicher Konsens bestehen bleibt, wird sich erst noch zeigen müssen.

Ebenso offen wie die Kosten des Golden Dome ist, wann er in Betrieb genommen wird. Trump kündigte an, das Projekt werde noch während seiner Amtszeit fertiggestellt. Schon jetzt ist aber offensichtlich, dass es länger dauern wird, den Golden Dome zu bauen. Denn die Schlüsseltechnologie der Space-Based Interceptors muss erst noch entwickelt werden.

Immerhin: Der Experte Binning sagt, in zwei bis drei Jahren könnten die ersten Space-Based Interceptors getestet werden. Es wäre ein erster wichtiger Schritt in diesem Jahrhundertprojekt.