Das von Albrecht Dürer 1512 im Auftrag der Reichsstadt Nürnberg fertiggestellte Gemälde von Kaiser Karl dem Großen kennt man. Dürer präsentiert den Herrscher darauf eingerahmt von den Wappen des Heiligen Römischen Reiches – schwarzer Adler auf goldenem Grund, allerdings heraldisch gespiegelt in die falsche Richtung blickend, wohl um seine Aufmerksamkeit dem Kaiser Karl zuzuwenden – und des französischen Königreichs – drei goldene Lilien auf blauem Grund. Dazu trägt Karl in der linken Hand den Reichsapfel, in der Rechten das Reichsschwert und auf dem Haupte die Reichskrone.

Man muss nicht einmal an die unterhaltsame These von Heribert Illig über das „erfundene Mittelalter“ erinnern, die auch drei Jahrzehnte alt ist, um zu konstatieren, dass die Reichskrone nichts mit Karl dem Großen zu tun haben kann. Wann und wo oder gar von wem sie – ursprünglich – geschaffen wurde, ist aber nach wie vor ein spannendes Rätsel. Dessen Lösung zumindest ein wenig näher zu kommen, hat sich eine interdisziplinäre Forschungsgruppe rund um den Kurator der Kaiserlichen Schatzkammer Wien, Franz Kirchweger, seit 2022 mit dem Forschungsprojekt „CROWN. Untersuchungen zu Materialität, Technologie und Erhaltungszustand der Wiener Reichskrone“ vorgenommen. Ende Juni wurden nun im Vortragssaal des Weltmuseums Wien, wie die Schatzkammer ebenfalls in der Hofburg gelegen und auch Teil des Museumsverbandes des Kunsthistorischen Museums, in einer zweitägigen, dicht besetzten Veranstaltung ein Großteil der Ergebnisse präsentiert.

Etwa zu den Materialien: Obwohl es bislang auch mit modernsten naturwissenschaftlichen Methoden nicht möglich ist, den genauen Zeitpunkt der Anfertigung von emaillierten oder metallischen Objekten zu eruieren, konnten dennoch mittels teils höchst aufwendiger Untersuchungen einige aussagekräftige Resultate erzielt werden. Besondere Rücksicht musste dabei freilich darauf genommen werden, die Elemente der Reichskrone keinesfalls zu beschädigen, also war etwa der Einsatz von Computertomographie ausgeschlossen.

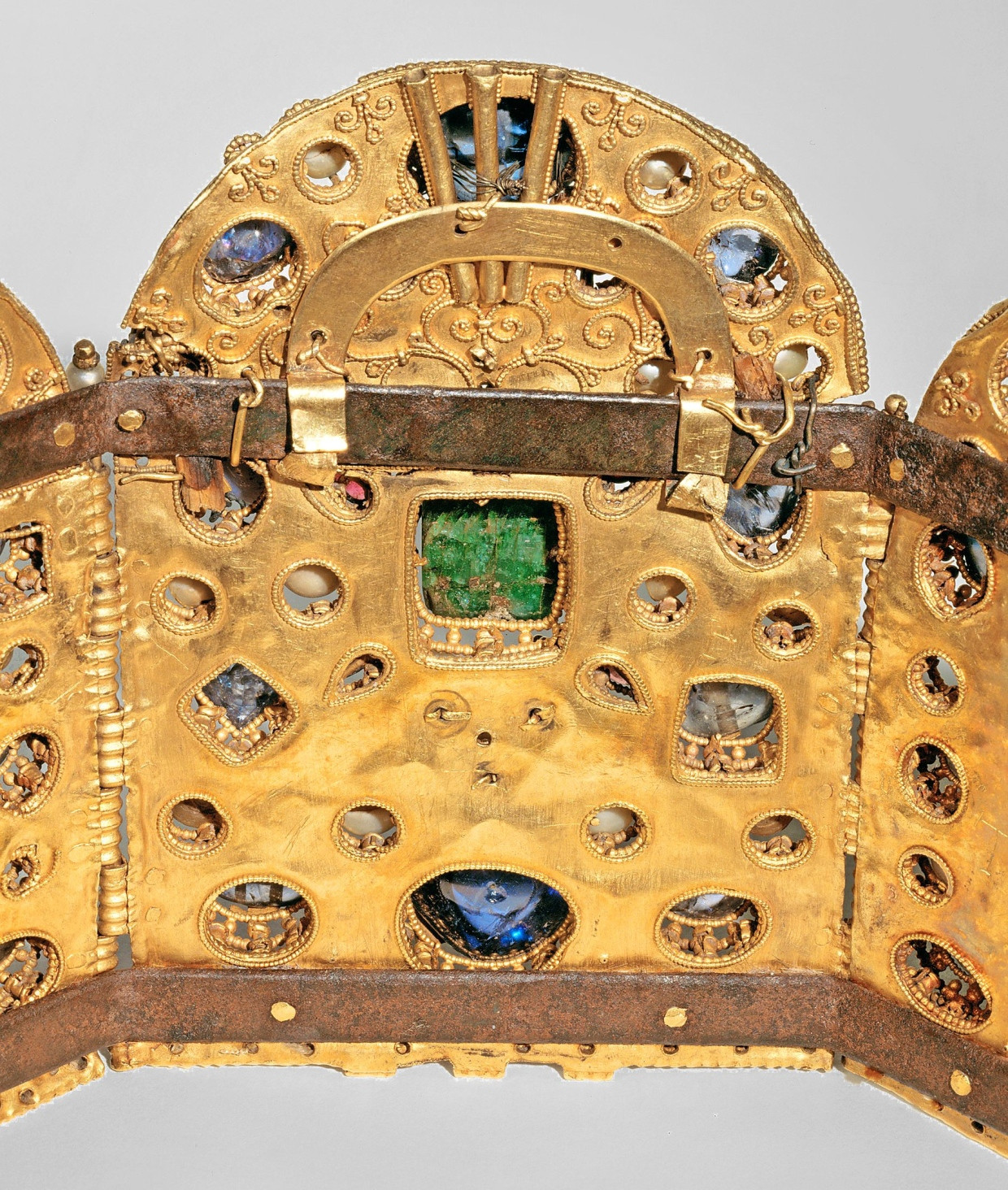

Von den acht reich mit Perlen, Glas- und Edelsteinen verzierten Platten der Krone, die jeweils oben rund abschließen, sind vier mit Emailtafeln mit den heiligen Schriften entnommenen Zitaten und darauf basierenden Abbildungen geschmückt. Zur Untersuchung von deren Herstellung, also etwa welche Elemente für welche Farben kristallisiert worden waren, fanden zum Beispiel hochauflösende 3D-Mikroskopie, einige Arten von Technischer Fotografie, Röntgenfluoreszenzanalyse, Photolumineszenz-Spektroskopie oder UV/VIS-Spektroskopie Anwendung. Die Ergebnisse ließen sich dann mit denen zu ähnlichen (Schmuck-)Objekten aus mittelalterlicher Zeit vergleichen, deren Auftraggeber oder Hersteller besser dokumentiert sind. Erste Schlüsse aus diesen Vergleichen lassen, wenn auch mit gewisser Vorsicht, auf Werkstätten eher im Mittelrheingebiet als etwa im süddeutschen Raum oder Oberitalien tippen.

Speziell die Email-Bildtafeln wurden neben der materialtechnischen Untersuchung auch mit kunsthistorischen, historischen und epigraphischen Methoden unter die Lupe genommen. So berichtete etwa Clemens M. M. Bayer (Lüttich), dass drei der vier Tafeln ziemlich eindeutig Bezug auf von Herrschern erwartetes Benehmen – Gottesfurcht und Vermeidung des Bösen (König Salomon), Achtung des Rechts (König David), Begründung der Herrschaft durch Christus (Christus) – anmahnen. Die vierte Tafel allerdings zeigt den Propheten Jesaja, der dem König Ezechias die Botschaft Gottes überbringt, weil er so brav und gläubig sei, müsse er noch nicht sterben, sondern dürfe noch fünfzehn weitere Jahre regieren (2. Buch der Könige, Kapitel 20, Vers 6). Nicht ganz könne ausgeschlossen werden, dies als einen Hinweis auf Otto den Großen (912 bis 973, regierte als König von 936 an und als Kaiser von 962 an) zu deuten, der um 958 „schwer erkrankte“, aber bald wieder genesen sei. Sollte diese Deutung zutreffen, hätte man zumindest einen gesicherten Terminus post quem für den Kronreifen.

Eindeutig später sind das große Stirnkreuz und der Bügel über der Mitte der Reichskrone hinzugefügt worden. Aber auch hier ist man sich in der Forschergruppe über eine exakte Datierung noch keineswegs einig. Auf dem Bügel etwa ist, was für Kronen eher ungewöhnlich ist, eine aus Perlen gebildete Inschrift zu lesen: CHVONRADVS.DEI.GRATIA (rechte Seite beziehungsweise von der Nacken- zur Stirnplatte reichend) und ROMANORV¯.IMPERATOR.AVG (linke Seite beziehungsweise von der Stirn- zur Nackenplatte reichend). Ob es sich dabei um eine Widmungsinschrift handelt, ob von einem Kaiser Konrad oder für einen Kaiser Konrad, konnte gleichfalls noch nicht beantwortet werden.

Das Projekt zur Geschichte der Reichskrone bleibt jedenfalls spannend. Während man, wie so oft bei wissenschaftlichen Untersuchungen, auf weitere Förderungen, also eine Fortsetzung hofft, ist spätestens für Mitte 2026 die Herausgabe einer Dokumentation in Buchform angekündigt. Interessierte können schon jetzt auf der kostenfrei einsehbaren Seite www.projekt-reichskrone.at nach weiteren Details forschen.