Sie ist eines der bekanntesten Symbole der palästinensischen Nationalbewegung: die Kufiya. In Deutschland auch als Palästinensertuch oder Arafat-Schal bekannt, entwickelte sich dieses Kleidungsstück nach dem Sechstagekrieg von 1967 zu einem weltweiten Symbol der Solidaritätsbewegung mit Palästinensern. In der Bundesrepublik der Siebziger- und Achtzigerjahre avancierte das „Pali-Tuch” zu einem Standardaccessoire im linksalternativen Milieu. Später verlor das Kleidungsstück jedoch an Prominenz. Blickt man auf die politischen Debatten der ersten Jahre nach 2000 in Deutschland zurück, führte die Kufiya eher ein Schattendasein.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Krieg in Gaza ist das wieder anders. Egal ob bei Protestlagern in US-amerikanischen Universitäten, Solidaritätskundgebungen in Schweden oder propalästinensischen Demonstrationen in Italien – die Kufiya ist immer dabei. Die erneute Verbreitung des Palästinensertuchs geht einher mit Auseinandersetzungen um das Kleidungsstück als mutmaßlichen Ausdruck einer antizionistischen Haltung. In Berlin ermöglichte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch es den Schulen bereits wenige Tage nach dem Massaker vom 7. Oktober, das Tragen der Kufiya zu verbieten. Im Dezember 2024 kam die Kufiya auf andere Weise in die Öffentlichkeit: Das Jesuskind in einer von palästinensischen Künstlern gezimmerten Krippe im Vatikan war auf ein Palästinensertuch gebettet worden. Nach Protesten wurde die Kufiya schnell wieder entfernt. Im März dieses Jahres erreichte das Kleidungsstück schließlich die Bundespolitik. Nachdem die Linken-Politikerin Cansın Köktürk bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags eine Kufiya getragen hatte, forderten Abgeordnete der CDU, das Palästinensertuch im Parlament zu verbieten.

Mit der zunehmenden Präsenz des Palästinensertuchs zirkulieren vermehrt auch Mythen um dessen Ursprung. So findet sich beispielsweise eine knappe Darstellung der Geschichte der Kufiya in einer Handreichung der Gedenkstätte Buchenwald, die in sozialen Medien jetzt kontrovers diskutiert wurde. Laut einer Pressemitteilung der Gedenkstätte war das Dokument für den internen Gebrauch entwickelt und vor Kurzem überarbeitet worden, um Mitarbeiter über rechtsradikale und antisemitische Symbole zu informieren. Durch ein Leak gelangte das 57 Seiten lange Dokument an die Öffentlichkeit. Im Abschnitt über antizionistische Symbole ist eine Seite der Kufiya gewidmet. Der Text beginnt mit der Feststellung, dass sich das Palästinensertuch „wohl unter dem Mufti von Jerusalem und SS-Mitglied Mohammed Amin al-Husseini zu einem politischen Symbol gegen Juden, Briten und den Westen” entwickelt habe. Dieser kurze Hinweis mag zunächst als Randnotiz erscheinen. Doch er hat es in sich: Geht das angestammte Symbol linker Solidarität mit Palästinensern tatsächlich auf den berüchtigten Unterstützer des Nationalsozialismus, Mohammed Amin al-Husseini, zurück?

Die Kopfbedeckung männlicher Bauern

Die Behauptung, dass al-Husseini hinter der Kufiya stecke, findet sich seit dem 7. Oktober 2023 immer wieder in deutschen Medien. So war im „Stern“ oder auf t-online zu lesen, dass die Kufiya durch Mohammed Amin al-Husseini in den Dreißigerjahren zu einem politischen Symbol geworden sei. Ein Kommentar im Deutschlandfunk betonte, dass es der „Großmufti von Palästina“ und „Bewunderer Hitlers” war, der damals zum Tragen der Kufiya aufrief. Und die „Augsburger Allgemeine“ wusste zu berichten, dass der Antisemit al-Husseini „im Pali-Tuch ein geeignetes Erkennungszeichen für Araber“ sah.

Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht ist die Eindeutigkeit dieser Aussagen überraschend. Der Historiker und Anthropologe Ted Swedenburg, der wohl am meisten zur Geschichte der Kufiya veröffentlicht hat, misst al-Husseini keine entscheidende Rolle beim Aufstieg des Tuchs zum palästinensischen Nationalsymbol bei. Im Standardwerk der Historikerin und Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer zur Geschichte Palästinas finden sich zwar mehrere Seiten zur Kufiya, aber auch hier ist es nicht der Mufti von Jerusalem, der diesem Kleidungsstück zum Durchbruch verhalf. Und sogar in Klaus Gensickes Biographie al-Husseinis wird dessen Bedeutung für die Verbreitung der Kufiya nicht erwähnt. Was steckt hinter dieser Lücke zwischen Forschungsliteratur und medialen Darstellungen?

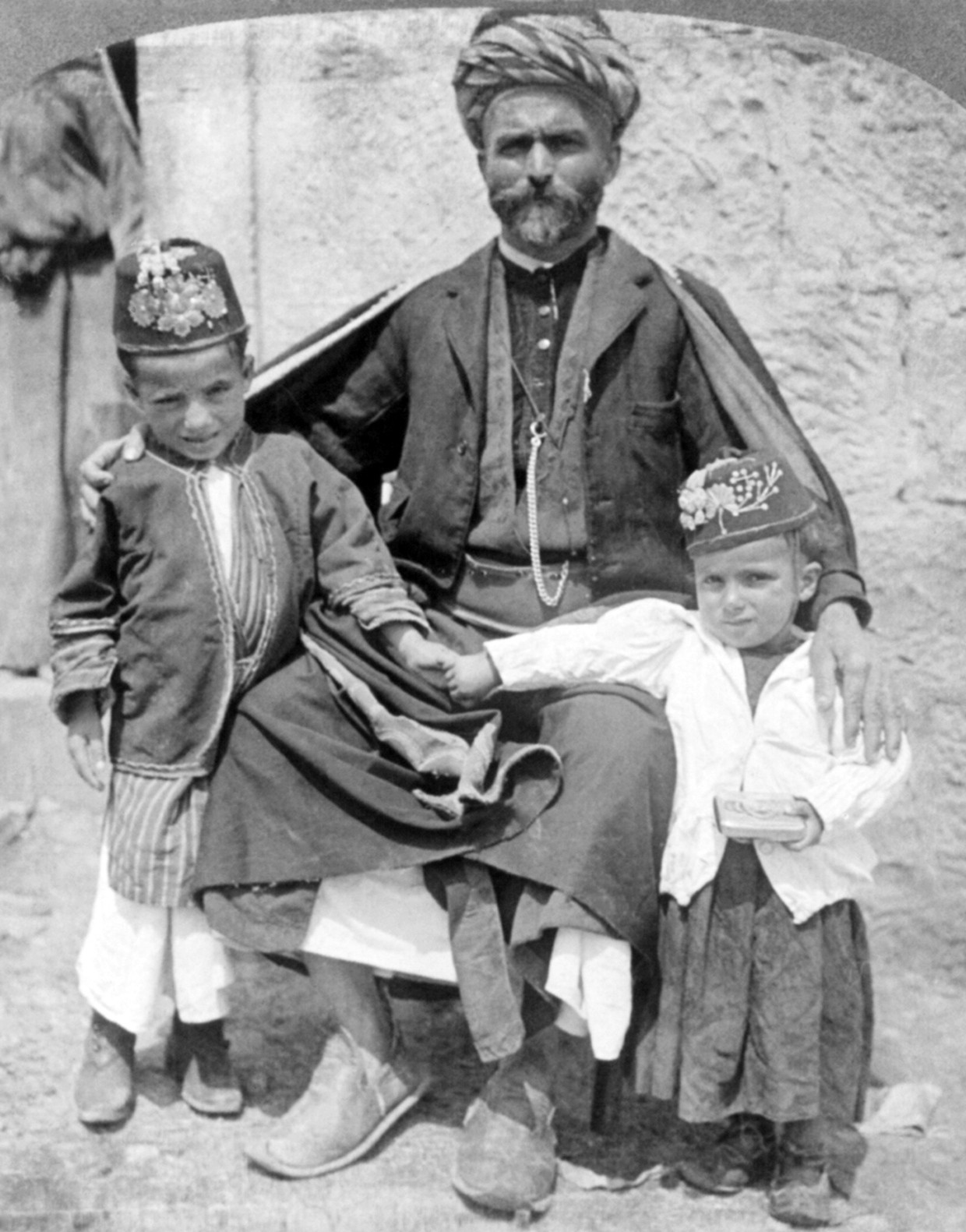

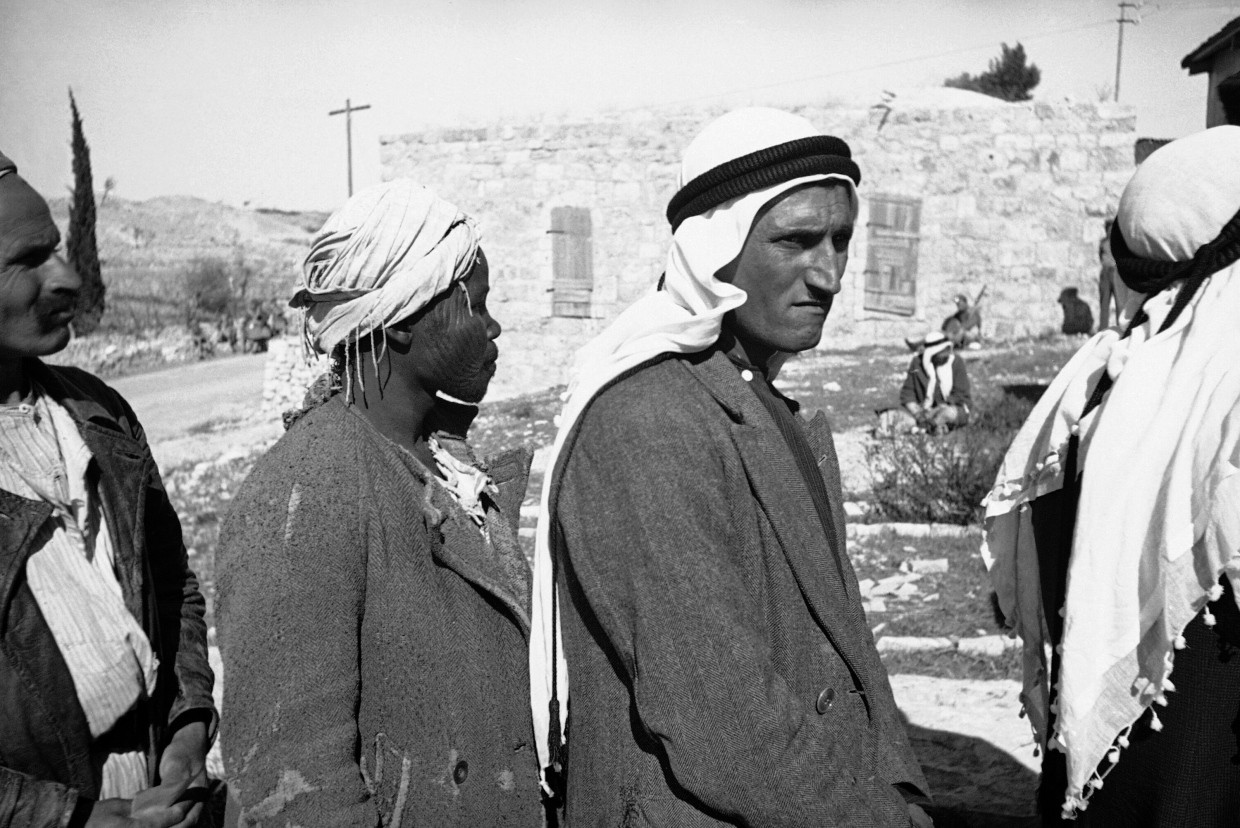

Einigkeit besteht darüber, dass die Kufiya während des sogenannten arabischen Aufstands von 1936 bis 1939 im Gebiet des britischen Völkerbundmandats für Palästina zu einem zentralen Symbol der palästinensischen Nationalbewegung wurde. Vor der Revolte war das Tuch vor allem eine Kopfbedeckung männlicher Bauern. Städter, insbesondere die gebildete, arabischsprachige Ober- und Mittelschicht, bevorzugten den aus Filz gefertigten Tarbusch (auch bekannt als Fez), der auf die osmanische Zeit zurückging. Im Zuge des arabischen Aufstands gegen die britische Mandatsmacht erreichte die Kufiya städtische Milieus.

Ihre neue Verbreitung galt als ein Zeichen für die Integrationskraft der aufstrebenden palästinensischen Nationalbewegung, die für sich in Anspruch nahm, Palästinenser von Bauern bis zur städtischen Ober- und Mittelschicht zu vereinen. Gleichzeitig bot die Zunahme der Kufiya-Träger den zumeist vom Land stammenden Aufständischen Schutz davor, in den Städten des Mandatsgebiets allzu schnell aufzufallen. Ebenfalls ist bekannt, dass Kommandeure der Aufständischen 1938 palästinensische Männer im Mandatsgebiet zum Ablegen des Tarbuschs und Tragen der Kufiya aufforderten. Diese Aufforderungen wurden mitunter gewaltsam durchgesetzt. Einzelne zeitgenössische Berichte schildern sogar die Ermordung von Städtern, die weiterhin den Tarbusch anstatt der Kufiya trugen. Schließlich ist es, drittens, auch unstrittig, dass al-Husseini einer der Anführer des arabischen Aufstands war.

Flyer und Blogeinträge aus der Zeit vor dem 7. Oktober 2023

Diese Konstellation dient als Grundgerüst, um das Palästinensertuch mit dem Mufti von Jerusalem in Verbindung zu bringen. In einem bereits 2016 erschienen Artikel hat der Journalist Yossi Bartal auf deutschsprachige Veröffentlichungen hingewiesen, die seit den frühen Zweitausenderjahren die Geschichte von al-Husseinis Urheberschaft der Kufiya verbreiten. Tatsächlich sind im Internet zahlreiche Flyer und Blogeinträge aus der Zeit vor dem 7. Oktober 2023 zu finden, welche die Geschichte vom Mufti und der Kufiya erzählen. Von hier aus scheint eine Linie zu heutigen medialen Darstellungen zu verlaufen. So macht der im November 2023 auf t-online erschienene Artikel über das Palästinensertuch transparent, dass ein Blogeintrag von 2011 über „Amin al-Husseini und die Kufiya“ als Quelle für die historische Darstellung diente. In diesem und anderen Blogeinträgen ist zu lesen, dass es eindeutig al-Husseini gewesen sei, der das Palästinensertuch durchgesetzt habe. Ebenso wird behauptet, dass der Mufti alle, die sich widersetzten, habe foltern und ermorden lassen. Während solche Darstellungen vor Eindeutigkeit strotzen, fehlt ihnen eine Grundlage geschichtswissenschaftlichen Arbeitens: die Überprüfbarkeit von Aussagen anhand von historischen Quellen. In fünfzehn Texten, die ich zu al-Husseinis Urheberschaft der Kufiya finden konnte, fehlt entweder ein Quellennachweis, oder es wird auf Sekundärliteratur verwiesen, die wiederum auch keinen Quellennachweis liefert.

Nicht ohne Grund liest sich die Geschichte in den wissenschaftlichen Darstellungen von Swedenburg und Krämer anders. Zum Zeitpunkt der Verbreitung der Kufiya war al-Husseini eben nur einer und nicht der Anführer des Aufstands. Gudrun Krämer schreibt über die Phase des Aufstands von 1937 bis 1939: „Die Führung und Durchführung des Aufstands ging in andere Hände über, lokal agierende und verankerte Führer, Gruppen und Komitees, die sich unter keinem gemeinsamen Kommando zusammenfinden konnten oder mochten.“ Ein bekannter Aufruf zum Tragen der Kufiya vom Oktober 1938, den Krämer zitiert, stammt vom Rebellenkommandeur Abd al-Rahim al-Hajj Muhammad, nicht von al-Husseini. Swedenburg zeichnet wiederum überzeugend nach, dass sich die Verbreitung der Kufiya nicht einfach mit dem Befehl eines einzelnen Zeitgenossen erklären lässt, sondern dass sie vielmehr in einer Sozialgeschichte lokalisiert werden muss, als Ergebnis einer Verschiebung von Machtverhältnissen zwischen palästinensischer Landbevölkerung und urbaner Ober- und Mittelschicht unter den Vorzeichen des arabischen Aufstandes.

Warum sollte man aber auf der Urheberschaft al-Husseinis bestehen, wenn sich der Aufstieg der Kufiya zum palästinensischen Nationalsymbol überzeugender als Teil einer breiteren Geschichte des arabischen Aufstands von 1936 bis 1939 erklären lässt? Die Verknüpfung des Muftis von Jerusalem mit dem Palästinensertuch suggeriert eine historische Nähe des Symbols zum Nationalsozialismus.

Die historische Entwicklung ist weitaus komplexer

Al-Husseini war ein unverkennbarer Befürworter des NS. Von 1941 an verbreitete er von Berlin aus antisemitische Propaganda, er unterstützte die SS und hatte Umgang mit höchsten NS-Führern wie Heinrich Himmler und Hitler persönlich. Die Annahme, dass der Mufti von Jerusalem die Kufiya zum Nationalsymbol machte, reiht das Kleidungsstück in die deutsche Vergangenheit ein und legt eine eindeutige Frontstellung im Konflikt um das Tuch nahe. Ein Symbol, das auf einen berüchtigten Befürworter des Nationalsozialismus zurückgeht, eignet sich wohl kaum für deutsche Linke, es sei denn, sie teilen dessen antisemitische Weltsicht. Die Vorstellung der Urheberschaft al-Husseinis mag umso einladender wirken, als Rechtsextreme seit einigen Jahren die Kufiya als Symbol für sich entdeckt haben.

Die historische Entwicklung des Kleidungsstücks ist jedoch weitaus komplexer und weniger eindeutig, als es die Erzählung vom Mufti und dem Palästinensertuch vorgibt. Spätestens seit den Siebzigerjahren ist die Geschichte der Kufiya in Deutschland von kontroversen Auseinandersetzungen geprägt. Was für die einen zum Kennzeichen von internationaler Solidarität und Antiimperialismus wurde, wurde von den anderen schnell als Symbol von Antizionismus und Gewalt gegen Juden dingfest gemacht.

Es gibt also gute Gründe, über die Geschichte der Kufiya zu diskutieren und zu fragen, ob das Tragen eines Palästinensertuchs an Orten wie der Gedenkstätte Buchenwald angebracht ist. Diese Diskussion sollte aber nicht auf einer irreführenden Darstellung der Geschichte des Palästinensertuchs aufbauen. Im Deutschlandfunk Kultur äußerte sich der Leiter der Gedenkstätte, Jens-Christian Wagner, nun zur kontrovers diskutieren Handreichung für seinen Hausgebrauch. Er sprach über die zunehmenden politischen Angriffe auf die Gedenkstätte und zeigte dabei eindrücklich auf, dass die Autonomie der Arbeit der Gedenkstätte durch das Beharren auf „wissenschaftliche Seriosität“ bewahrt werden könne. Diesem überzeugenden Argument lässt sich hinzufügen: Der Anspruch wissenschaftlicher Seriosität sollte auch für die Darstellung palästinensischer Geschichte gelten.