Anfang 2023 markierte den Beginn einer schwierigen Phase für die Klimaforschung. Woche für Woche und Monat für Monat häuften sich Anomalien: ungewöhnliche Hitze in den Ozeanen, langanhaltende, nein: nicht enden wollende Extremtemperaturen in vielen Erdteilen, Rekorde, auch was das Abschmelzen der Gletscher und der polaren Eispanzer angeht, die Energiebilanz der Erde machte Sprünge. Das Wetterphänomen El Niño, das man als Wärmeanomalie kennt und das gewöhnlich global gesehen etwas überdurchschnittliche Temperaturen bringt, war noch nicht einmal richtig ausgeprägt. El Niño konnte das ungewöhnliche Klimaregime nicht erklären. Auch später nicht. Die Wetterextreme häuften sich auffällig rund um den Erdball.

Dann ebbte El Niño ab und 2024 sollte im Zeichen von La Niña stehen, der Kälteanomalie. Viele Klimatologen erwarteten eine Beruhigung, langfristig ein Verschwinden der Anomalien. Zurück zur „Normalität“ der Klimakrise – zurück in den Modus, als die anthropogene Erderwärmung, angetrieben von den weiter steigenden Treibhausgas-Emissionen, einen mehr oder weniger linearen Anstieg der Temperatur bewirkte. Ohne Ausreißer. Doch auch im Jahr 2024 schwebte die Temperaturkurve des Nordatlantiks, um nur ein Beispiel zu nennen, weit über den erwarteten Werten. Ununterbrochen, seit mehr als anderthalb Jahren.

Auch was die globale Temperaturkurve angeht, vepuffte La Niña: 2024 dürfte nicht nur das im Pariser Abkommen angepeilte 1,5-Grad-Limit der globalen Erderwärmung übertreffen. Das laufende Jahr kratzt sogar an der 1,6-Grad-Marke – und das trotz der Kälteanomalie La Niña, die sich sommers im Pazifik ausbildete und normalerweise die Erwärmung dämpfen sollte. Die zurückliegenden 18 Monate waren global gesehen allesamt wärmer als vor 2023, als El Niño – die regelmäßig auftretende Wärmeanomalie – begann.

Zwei Fragen werden damit immer drängender: Wie sind erstens die vielen fortgesetzten Klima-Anomalien zu erklären und zweitens, die klimapolitisch drängende Frage: Ist die 1,5-Grad-Grenze, die alle Staaten im Pariser Abkommen von vor neun Jahren vereinbart hatten, schon tot? Entsprechende Kommentare sind überall zu vernehmen. Die mit den europäischen Copernicus-Satellitendaten ermittelten Langzeittrends sprechen dafür: Seit 2015 hat sich die Erwärmung noch einmal beschleunigt. Verglichen mit den Dekaden davor zeigt sich, dass sich der Planet zurzeit schneller aufheizt, als je zuvor seit Beginn der Messungen. Woran liegt das? Die Emissionen von Treibhausgasen weltweit haben ihren Anteil, aber sie erklären die Beschleunigung nicht vollständig. Erst Recht nicht die krassen Ausreisser mit Beginn des vergangenen Jahres.

Ebenso wenig wie El Niño taugt als Erklärung ein solares Maximum, eine mit dem Sonnenzyklus einhergehende hohe Sonneneinstrahlung. Zwar bewegt sich die Sonne auf ein Maximum zu, aber die entsprechende Zusatzenergie lässt eine Lücke von etwas mehr als 0,2 Grad Erwärmung seit Anfang 2023. Mittlerweile wurde sogar der durch einen Untermeervulkanausbruch freigewordene Wasserdampf als Erklärungsversuch herangezogen.

Rückgang der Albedo als Klimawandeltreiber

Sämtliche natürliche Ursachen also genügen nicht, das Temperaturrätsel und alle anderen jüngeren Klimasprünge zu erklären. Nun haben Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven (AWI) in dieser Woche einen weiteren Hinweis in der Zeitschrift „Science“ präsentiert. „Die Frage nach der ‚Erklärungslücke‘ von 0,2 Grad Celsius im Jahr 2023 ist aktuell eine der prominentesten Fragen der Klimaforschung“, sagt Helge Gößling vom AWI. Zusammen mit Klimamodellierern des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) haben die AWI-Forscher die Satellitendaten der NASA sowie Reanalysedaten des ECMWF, bei denen vielfältige Beobachtungsdaten mit einem komplexen Wettermodell kombiniert werden, genauer untersucht. Die Daten reichen teilweise bis ins Jahr 1940 zurück, der Energiehaushalt der Erde kann damit in den unterschiedlichsten Bereichen und zu unterschiedlichen Zeiten berechnet werden.

Das Fazit der Forscher: Der Rückgang der planetaren Albedo und damit der Rückstrahlkraft der Erde könnte der entscheidende Antrieb für die Anomalien sein. Kurz gesagt: Weniger Weiß und mehr Grau (oder Blau und Grün) sorgen für einen Wärmeeffekt. Es wird also inzwischen deutlich weniger Sonnenstrahlung von der Erdoberfläche ins All zurück reflektiert. Um fast ein Drittel ist die Albedo demnach schon zurückgegangen. Im Grunde ist das seit den siebziger Jahren zu beobachten, als vor allem die ausgedehnten eis- oder schneebedeckten Flächen weniger geworden sind. Stichwort: Gletscherschmelze. Tatsächlich aber erklärt dieser Rückgang der Oberflächenalbedo nur etwa 15 Prozent des Rückgangs in der planetaren Albedo.

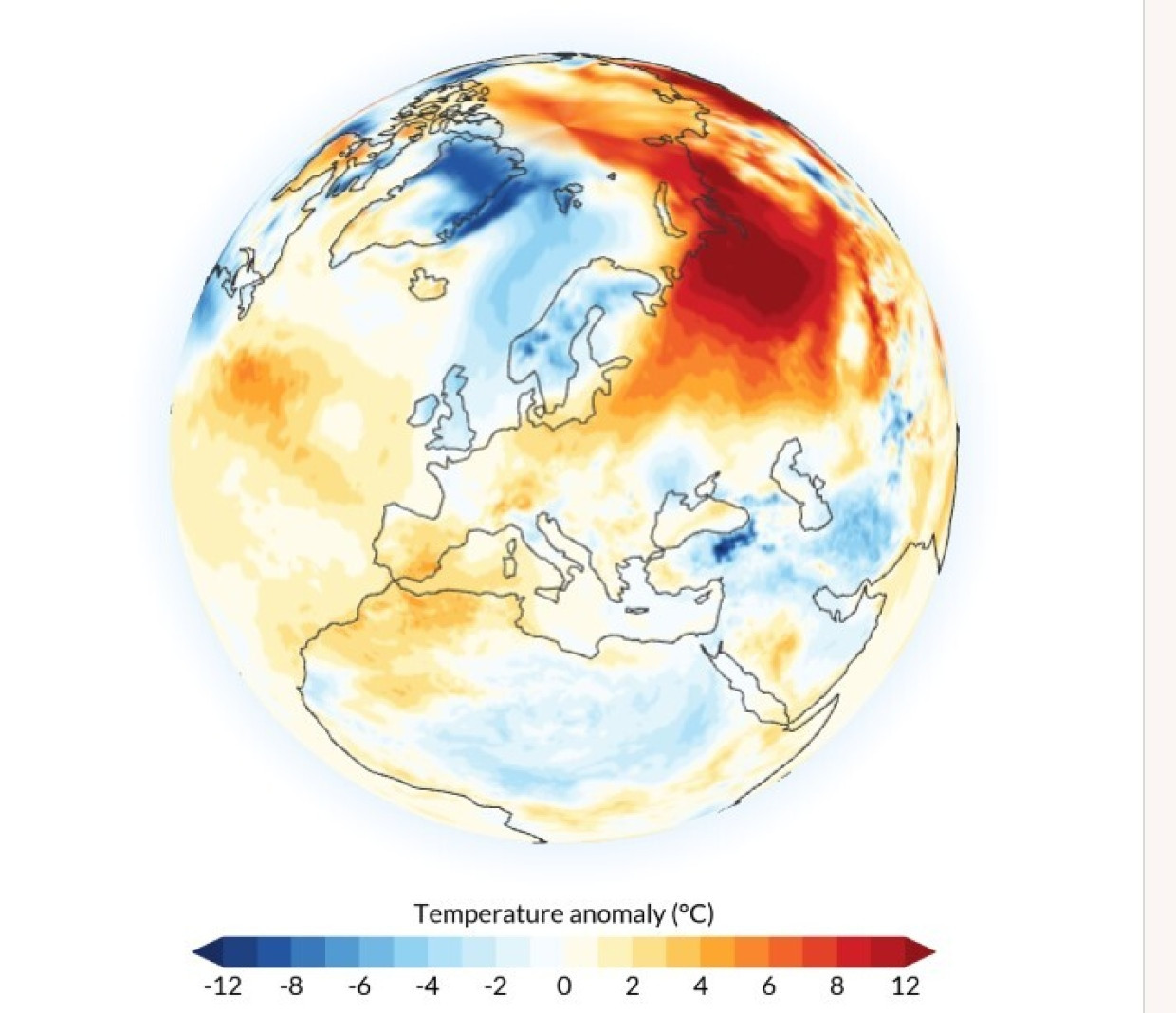

Die Modellrechnungen der Energiebilanzen haben den entscheidenden Hinweis geliefert: Weniger das reflektierende Meereis als vor allem das beschleunigte Verschwinden von tief hängenden, weißen Wolken haben den Kühleffekt neutralisiert. Anders als die hohen Wolken, die auch einen Wärmeeffekt haben, weil sie die von der Erdoberfläche ausgehende Wärmestrahlung zurück zum Boden reflektieren und damit wie eine Art Isolator für den Treibhauseffekt wirken, dominiert bei den tiefen, weißen Wolken der Kühlungseffekt. Über dem Nordatlantik, einem der Hotspots der jüngsten Temperaturanomalien, ist dieser Effekt besonders ausgeprägt.

Warum aber gibt es inzwischen weniger tief hängende Wolken? Ironischerweise, und das wurde unter Klimatologen früh schon diskutiert, könnte dies das Resultat von Luftreinhalteregeln sein: Mit dem endgültigen Verbot des schweren, schwefelhaltigen Schiffsdiesels vor wenigen Jahren gelangen weniger sulfathaltige Kondensationskeime in die Atmosphäre, die zur Wolkenbildung beitragen. Zusätzlich reflektieren solche Aerosole auch selbst Licht zurück ins All. AWI-Wissenschaftler Helge Gößling hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass diese Erklärung ausreicht. Er hält es für denkbar, dass es die Erderwärmung selbst ist, die die niedrigen Wolken verschwinden lässt. „Sofern hinter dem Albedo-Rückgang eine verstärkende Rückkopplung zwischen Erderwärmung und Wolken steckt, wie auch einige Klimamodelle nahelegen, müssen wir mit einer recht starken zukünftigen Erwärmung rechnen“, sagt Gößling.

Bewiesen ist das mit den vorliegenden Daten nicht. Aber wäre der Rückkoppelungseffekt überhöhter Temperaturen tatsächlich so ausgeprägt wie von Gößling beschrieben, könnten wir ihm zufolge „einer globalen Klimaerwärmung von über 1,5 Grad Celsius bereits näher sein als bislang gedacht.“ Nach der jüngsten Temperatur- und Klimabilanz würde das heißen: Wir sind in den zwei vergangenen Jahren einer globalen Erwärmung von zwei Grad womöglich schon näher gekommen als einer Stabilisierung des Klimas bei 1,5 Grad. Oder wie Gößling sagt: “Die verbleibenden Treibhausgasemissionen, die mit diesen Haltelinien des Paris-Abkommens verbunden sind, müssten entsprechend nach unten korrigiert werden, und Maßnahmen gegen die Folgen zu erwartender Wetterextreme würden noch dringlicher.“