Schon in wenigen Jahren könnte die Arktis im Sommer tageweise eisfrei sein. Ein Zusammenbruch des Meereises sei kein fernes, dystopisches Szenario mehr, heißt es in einer Studie, die Wissenschaftler der Universität Göteborg kürzlich veröffentlicht haben. Vielmehr könnte es vor 2030, vielleicht schon 2027 eintreten.

Nicht nur für das Ökosystem sind die Folgen drastisch, sondern auch für die geopolitische Situation. Wenn das Eis schwindet, können Rohstoffe abgebaut werden, die früher nicht erreichbar waren. Und es eröffnen sich neue Schifffahrtsrouten, die deutlich kürzer sind als bisherige Handelswege zwischen Asien und Europa sowie zwischen Asien und Nordamerika.

Diese Aussichten wecken Begehrlichkeiten. Daher hat der Klimawandel die Arktis in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer Region werden lassen, in der die Großmächte um Einfluss ringen – politisch, wirtschaftlich und auch militärisch. Donald Trumps Forderung, Grönland solle Teil der Vereinigten Staaten werden, ist ein Teil dieser Auseinandersetzung.

Erstmals in das Blickfeld einer breiten Öffentlichkeit ist der Wettstreit im hohen Norden im Sommer 2007 geraten, als Russland behauptete, ihm gehöre der Nordpol – und diesen Anspruch symbolträchtig mit Filmaufnahmen untermauerte, die zeigten, wie ein Mini-U-Boot in viertausend Metern Tiefe eine russische Fahne aus Titan in den Meeresgrund stellte.

Beteiligt sind an diesem Ringen nicht nur die Arktis-Anrainerstaaten Amerika, Kanada, Dänemark, Norwegen und Russland, sondern auch China. Peking macht mit der Begründung Ansprüche geltend, die Nordpolarregion sei „globales Gemeingut“, dessen Verwaltung „ungeklärt“ sei. Es bezeichnet die Gegend als eines der drei „neuen Grenzgebiete“ neben dem Weltraum und dem Meeresboden.

Ging es China anfangs vor allem um den Zugang zu potentiellen neuen Handelswegen, die den Weg nach Europa beträchtlich verkürzen können, so strebt es nun auch nach Beteiligung an Bodenschätzen und Präsenz im militärstrategischen Raum der USA. Es ist also nicht völlig aus der Luft gegriffen, wenn Donald Trump Amerikas Sicherheitsinteresse in Grönland auch mit „chinesischen Schiffen“ begründet.

„Hoher Norden, niedrige Spannungen“ – das gilt nicht mehr

Lange galt die Polarregion als beispielhaft für internationale Kooperation. Doch die Losung „Hoher Norden, niedrige Spannungen“ gilt nicht mehr. Spätestens nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine nahmen die Spannungen massiv zu. Mittlerweile ist zudem klar geworden: Schon vor dem Überfall auf die Ukraine hat Russland die angeblich friedliche Kooperation systematisch ausgenutzt, um den Westen in der Region auszumanövrieren. Die militärischen Kapazitäten des Westens in der Arktis seien etwa „zehn Jahre hinter denen Russlands“, schrieben 2023 finnische Forscher.

In Dänemark macht sich vor diesem Hintergrund nach dem ersten Schock über Trumps Forderungen zu Grönland die Einsicht breit, dass er in Teilen recht haben könnte: Das Königreich hat die Verteidigung der Arktis vernachlässigt. Vor vier Jahren schloss Dänemark zwar ein neues Verteidigungsabkommen mit Grönland und den Färöerinseln ab. Danach wurde viel diskutiert, aber wenig getan.

Die vereinbarten Langstreckendrohnen wurden nicht bestellt, ebenso nicht die kleinen Drohnen für Marineschiffe. Auch gibt es immer noch kein großes Radar auf den Färöerinseln, mit dem der Nordatlantik und die strategisch wichtige „GIUK-Lücke“ zwischen Grönland, Island und Großbritannien überwacht werden kann. Gemeint ist damit das Meeresgebiet zwischen Grönland, Island und der Nordspitze des Vereinigten Königreichs (die englische Abkürzung setzt sich aus den Namen der Länder zusammen), durch das Russlands Flotte aus ihren Häfen im Nordmeer in den Atlantik gelangen kann.

Auch in Norwegen hat man angesichts von Trumps Forderungen erschrocken aufgehorcht. Oslo zielt selbst auf eine Nutzung der Ressourcen, die im Boden des Nordatlantiks liegen. Zudem gehört dem Land Spitzbergen, die Inselgruppe weit im hohen Norden. Die ist viel kleiner als Grönland, aber ebenso strategisch wichtig. Zudem gibt es dort ebenfalls Unmengen an noch ungehobenen Ressourcen. In Oslo wird deshalb nicht ausgeschlossen, dass Trump auch nach Spitzbergen greifen könnte.

Spitzbergen ist seit Langem demilitarisiert. Andere Staaten dürfen das Gebiet wirtschaftlich und für Forschungszwecke nutzen. Das funktionierte lange gut. Doch auch auf Spitzbergen nahmen die Spannungen zuletzt zu. Schon vor drei Jahren wurden russische Trawler verdächtigt, hier Kabel gekappt zu haben. Russland provoziert, etwa mit militärähnlichen Paraden in einer Forschungsstation. Und in Norwegen wachsen zudem die Zweifel, ob die zunehmenden Aktivitäten Chinas, die formell der Wissenschaft dienen, nicht eigentlich andere Zwecke haben.

Die Militarisierung der Arktis

Unmittelbar an Norwegens nordöstlicher Grenze, auf der Kola-Halbinsel, hat Russland seine Nordflotte stationiert, inklusive strategischer Atom-U-Boote. Um diesen sichere Operationen zu gewährleisten, sind für Russland die Barentssee und das Europäische Nordmeer von entscheidender Bedeutung; die Lücke zwischen der nördlichsten Spitze Norwegens und der kleinen, etwa auf halber Strecke nach Spitzbergen liegenden Bäreninsel sucht das Land mit Macht für sich zu beanspruchen, um im Kriegsfall dort hindurch nach Westen stoßen zu können.

Mit großer Sorge wurde in Norwegen beobachtet, dass die Anzahl der russischen Militärübungen in der Region zuletzt deutlich zunahm – und dass sie immer weiter nördlich in Richtung Spitzbergen stattfinden. Wohl auch, um Terrain zu markieren.

Diese „Militarisierung“ der Arktis, die westliche Staaten seit Jahren beobachten, betrifft nicht nur die Gebiete an der Grenze zu Norwegen. Russland, dem etwa die Hälfte der arktischen Küstenlinien gehört, baute auf seinem Gebiet neue Stützpunkte auf und alte aus, mitunter auch ganz demonstrativ: 2021 führte Moskau westlichen Journalisten einen modernisierten Luftwaffenstützpunkt auf dem Nordpolarmeer-Archipel Franz-Josef-Land vor. Sie konnten dort Langstreckenbomber und Raketen filmen.

Während des Kriegs gegen die Ukraine hat sich Russlands Militärpräsenz in der Region indes laut westlichen Beobachtern zuletzt wieder verringert – die Soldaten werden an der Front gebraucht. Ihre Verlegung veranschaulicht, dass Putin trotz seiner öffentlichen Klagen über die NATO nicht mit einem Angriff des Verteidigungsbündnisses rechnet.

So reagierte Moskau auch relativ ruhig auf Trumps Vorstöße. Präsident Wladimir Putins Sprecher Dmitrij Peskow nutzte sie als Vorlage, um spöttisch den Zwist im Lager von Russlands Feinden auszukosten: Europa reagiere „schüchtern“ und „argwöhnisch, bescheiden, still, fast geflüstert“ auf Trump, sagte er. Trumps Ansprüche seien „eher eine Frage der bilateralen Beziehungen der Vereinigten Staaten mit Dänemark und anderen Staaten“, antwortete Peskow auf eine Frage, ob die Vorstöße des künftigen Präsidenten zu Kanada und Grönland zu einem weiteren Stein des Anstoßes in den russisch-amerikanischen Beziehungen würden. Ein Hintergrund dieser Frage ist, dass – falls die Zugehörigkeit Grönlands tatsächlich von Dänemark zu den USA wechseln sollte – ein direkter Gebietsstreit zwischen Russland und Amerika möglich wäre.

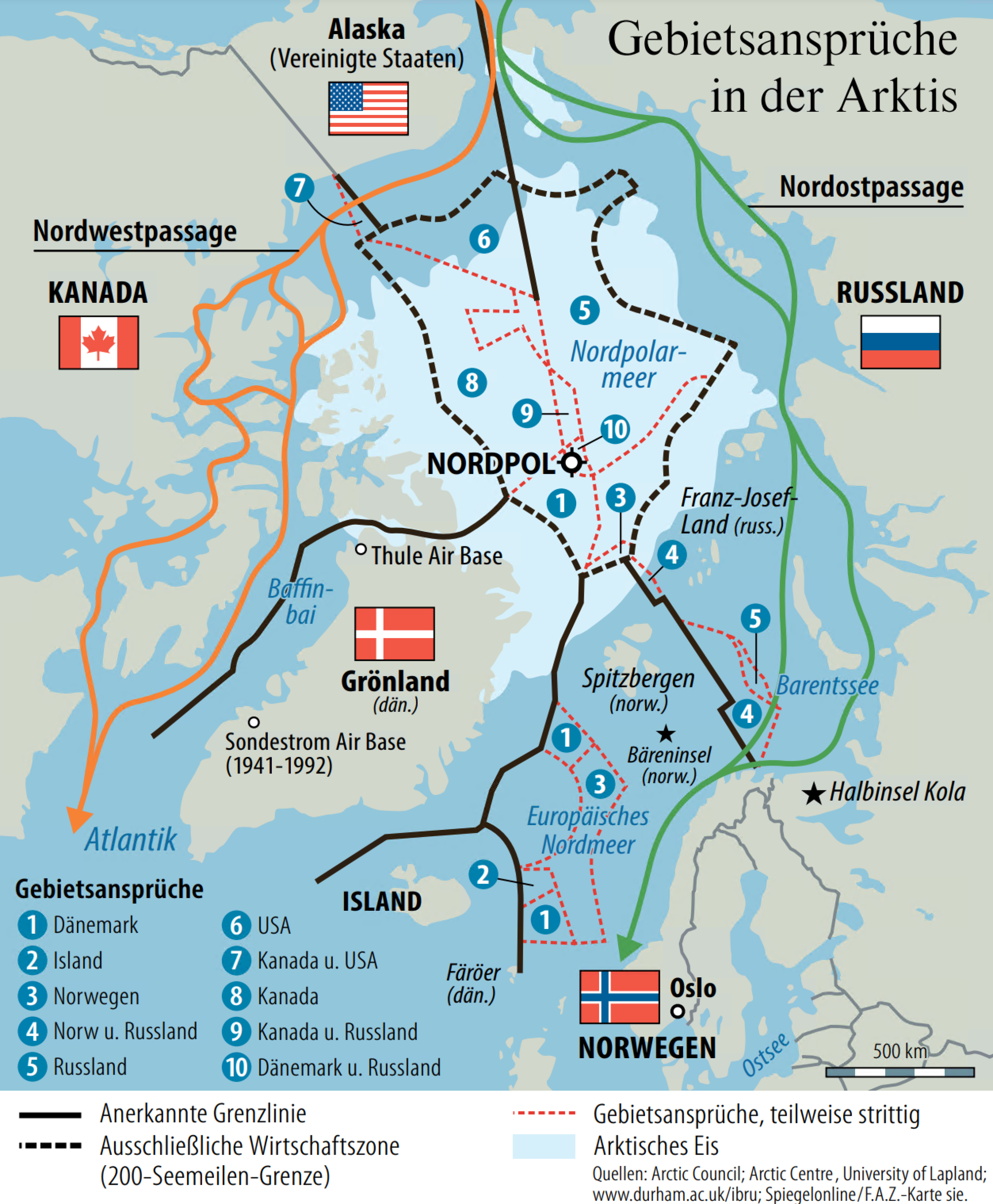

Denn Russland, Dänemark und Kanada haben konkurrierende Gebietsansprüche in der Arktis. Sie basieren darauf, dass die Messung für die 200 Seemeilen breite ausschließliche Wirtschaftszone nicht zwingend an der Küstenlinie beginnt, sondern am Ende des sogenannten Festlandsockels, bei dem es sich um die geologische Fortsetzung der Landmasse unterhalb des Meeresspiegels handelt.

Die drei Länder haben widerstreitende Anträge bei der „Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels“ der Vereinten Nationen eingereicht, die feststellen soll, welches unterseeische Gebiet zu welchem Festlandsockel gehört. Auf dieser Grundlage beansprucht Russland Gebiete, die teils mehr als 350 Seemeilen vor seiner Küste liegen. Auch der Nordpol gehört dazu – das war die Rechtfertigung für die Positionierung der Flagge auf dem Meeresgrund im Jahr 2007.

Zu Trumps Grönland-Forderungen sagte Putins Sprecher: „Wir beobachten diese recht dramatische Entwicklung der Situation sehr aufmerksam.“ Er bekräftigte, dass die Arktis ein Gebiet „unserer strategischen Interessen“ sei. Man sei dort präsent und werde es bleiben. „Wir sind daran interessiert, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität in der arktischen Zone zu bewahren“ und sei dabei zur Zusammenarbeit bereit, sagte Peskow. Moskaus Interessen in der Region haben sich angesichts der Konfrontation mit dem Westen in den vergangenen Jahren jedoch gewandelt.

Neue Möglichkeiten für China

Lange hat sich Russland gegen die zunehmende Präsenz Chinas in der Arktis gesträubt. So legte es bis vor zehn Jahren sein Veto gegen Chinas Ansinnen ein, in den Arktisrat aufgenommen zu werden, das Gremium der Anrainerstaaten. Dann bekam China einen Beobachterstatus. Inzwischen erhält China vor allem dank Moskau zunehmend Zugang zur Polarregion. Russland ist wegen der Isolation, in die es wegen des Überfalls auf die Ukraine geraten ist, heute auf China angewiesen.

Das öffnet der Volksrepublik Räume. Peking und Moskau schlossen vergangenes Jahr mehrere Abkommen zum gemeinsamen arktischen Schiffsverkehr, die auch eine Zusammenarbeit der Küstenwachen vorsehen. Zudem baut China in der Arktisgegend Relaisstationen für seine Satelliten.

Russische Stellen nutzen chinesische Satellitendaten zur Kommunikation und Navigation, seit westliche Datenströme durch die Sanktionen blockiert sind. Das schafft neue technologische Abhängigkeiten von China, das seine Kommunikations- und Aufklärungsmöglichkeiten in der Arktis ausbaut – und sich damit immer mehr Einblick auch in militärstrategische Räume und Frühwarnsysteme der USA verschafft.

China kämpft schon seit gut zwanzig Jahren intensiv um Zugänge und eine ständige Präsenz in der Arktis. Anfangs ging es Peking vor allem um die arktischen Seewege. Der damalige Staatschef Hu Jintao prägte 2003 den Begriff „Malakka-Dilemma“, mit dem er vor Chinas Abhängigkeit von der Meerenge in Südostasien zwischen Malaysia und Indonesien warnte: Die Straße von Malakka ist ein Nadelöhr der Weltwirtschaft, durch das die meisten chinesischen Handelsschiffe fahren, das militärisch aber weitgehend von den USA und deren Bündnispartnern kontrolliert wird. Deshalb zeigt Peking Interesse an polaren Seewegen, die theoretisch die Märkte Chinas und Europas verbinden und größtenteils durch internationale Gewässer führen. Angesichts der Verschlechterung der Beziehungen mit den USA wird die Angelegenheit für Peking dringlicher.

Seit 2017 propagiert die chinesische Führung den Aufbau einer „polaren Seidenstraße“. Mitte der neunziger Jahre hatte sich China in der Ukraine seinen ersten polarfähigen Eisbrecher gekauft, 2019 kam die „Snow Dragon 2“ hinzu. Der erste im eigenen Land hergestellte Eisbrecher, ein dritter nuklearbetriebener, befindet sich im Bau.

Doch während Russland China auf seinem Weg in die Arktis hilft, fahren die anderen Mitgliedstaaten im Arktisrat – alle Mitglieder der NATO – ihre Forschungskooperationen mit China auch im Polargebiet schon seit geraumer Zeit zurück. In Grönland etwa haben Dänemark und die USA bereits in den vergangenen Jahren mehrere Ansätze chinesischer (Staats-)Unternehmen verhindert, dort in Bergbau und Infrastruktur zu investieren.

Wissenschaftliche und technologische Erkenntnisse stehen in China dabei stets zivil-militärischer Verwendung zur Verfügung. Unter Staatschef Xi Jinping wird die Verringerung von Abhängigkeiten von kritischen Ressourcen mehr denn je vorangetrieben, die im Falle der Seltenen Erden gleichzeitig immer wichtiger werden für Chinas Transformation in neue Energieträger und Computertechnik. Es geht nicht mehr nur um Forschung und Rohstoffe: Xi will mehr Zugang zur Arktis und internationale Normen direkt mitgestalten.

Nach kanadischen Angaben schickt China regelmäßig Schiffe mit „Doppelfunktion“ in das arktische Gebiet, um gleichzeitig wissenschaftliche Forschung zu betreiben und militärische Erkenntnisse zu sammeln. Auf Spitzbergen hatte China 2004 seine erste Forschungsstation errichtet, 2018 eine Beobachtungsstelle in Island. Militärische Manöver kommen hinzu. Vergangenen Sommer drangen russische und chinesische Bomber in die amerikanisch-kanadische Luftraum-Überwachungszone über Alaska ein und wurden von kanadischen Jägern abgefangen. Wenn die strategischen Bomber in China gestartet wären, hätten sie Alaska nicht erreichen können. Aufgestiegen waren sie von den russischen Startbahnen im Polarraum. So ist auch die Arktis längst aktiver Schauplatz des geopolitischen Machtkampfs.

Vor diesem Hintergrund sind Donald Trumps Worte zu verstehen, aus Gründen der nationalen Sicherheit und zum Schutz der freien Welt seien der Besitz und die Kontrolle Grönlands eine „absolute Notwendigkeit“. Sein früherer Nationaler Sicherheitsberater Robert O’Brien erklärt Trumps neuerliches Insistieren mit den Folgen des Klimawandels (den Trump öffentlich mehrfach einen Schwindel genannt hat): „Grönland ist die Autobahn von der Arktis nach Nordamerika und den Vereinigten Staaten“, sagte er mit Blick auf die Nordwest- und Nordostpassage entlang der Insel. Grönland sei strategisch wichtig für die Arktis, die in der Zukunft ein „wichtiges Schlachtfeld“ sein werde. Aufgrund der Erderwärmung werde die Arktis ein Weg, welcher womöglich die Nutzung des Panama-Kanals verringere. Da das noch dauert, will Trump auch die Kontrolle über den Kanal zurückerlangen.

Trump ist nicht der erste Präsident, der Grönland erwerben will. 1946 wollte die Regierung von Harry Truman Dänemark 100 Millionen Dollar für die arktische Insel zahlen, nachdem es vorher schon die Idee gegeben hatte, Teile Alaskas, das Washington 1867 von Russland erworben hatte, für strategisch wichtige Teile Grönlands zu tauschen. Dazu kam es nicht. Wohl aber wurde 1951 ein Sicherheitsvertrag mit Kopenhagen geschlossen, der Washington das Recht gab, eine Militärbasis auf der Insel zu errichten.

Die Bauarbeiten an der Luftwaffenbasis Thule begannen 1952. Ursprünglich diente die Basis nur zur Auftankung von Langstrecken-Bombern. Seit 1961 ist dort auch ein Frühwarnsystem installiert, das ballistische Raketen überwacht. Ein zweiter Standort, Sondrestrom, dient der Unterstützung der Thule-Basis. Im Kalten Krieg ging es Washington um die Gefahr aus Moskau. Diese ist wieder aktuell – aber heute kommt die Bedrohung durch China hinzu.